老爷们儿绣花

来源:京郊日报

时间:2018-09-04

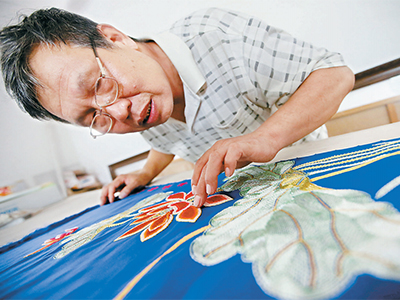

刘树敏刚完成的作品《一路荣华》中,融合了打籽绣、平金绣、平绣等多种针法。

刘李店村的平房里,每天都会有徒弟来学京绣,刘树敏全都倾囊相授。

每幅作品在绣之前,都要先在蜡纸上设计好纹样。

用针按照纹样扎出小孔,铺上一层特制的粉,用刷子把纹样留在布料上。

刘树敏拿起绣花针,在绣架前一坐就是一天。

京绣所用的线,是用生丝制成的绒线,绣之前要劈成需要的粗细,绕在线板上。京郊日报记者 张立朝 摄

一提起刺绣,大家首先想到的就是女子手捧绷子,一针一线绣花的场景。而老爷们儿坐在绣架前,拿起绣花针,一双巧手飞针走线的场景,让人难免觉得稀奇。

在房山区石楼镇吉羊村,就有一位57岁的老爷们儿刘树敏,把刺绣这件事做得炉火纯青。他传承的不是一般的刺绣技艺,而是曾被称为四大名绣之一的京绣,亦称宫廷绣,过去是专门为皇亲国戚、达官显贵的服饰上所用。

“虽说现在老爷们儿绣花很少见了,其实在清代,在宫廷内从事绣花的全都是男人。”刘树敏说,京绣不同于其它绣种,在历史上都是由男绣工完成的,原本是传男不传女,直到新中国成立后,建起了刺绣厂才有了女传人。

刘树敏与京绣的渊源,得从他的姐姐刘秀花嫁入琉璃河镇刘李店村老宁家说起。刘秀花的公公宁国玺,人送雅号“蝴蝶宁”,是当时誉满京城的京绣高人。刘秀花从嫁进门的第三天起就跟着宁国玺学习京绣技艺,当时12岁的刘树敏最喜欢的事就是来姐姐家,跟着她一起练。因对京绣格外痴迷,17岁那年,刘树敏在姐姐家一住就没离开。

“学习京绣先要学习书画和构图,然后才能学针法。为了学好京绣,弟弟白天上学,晚上跟着老师学画,经常熬到凌晨一两点。”刘秀花说,后来弟弟考入了涿州工艺美术学校学美术,毕业后去了燕都刺绣厂上班,专攻京绣,京绣技艺日益精湛。

后来,刺绣厂面临倒闭,刘树敏回到姐姐家,仍没有放弃这门技艺另谋生路。姐弟俩只能靠卖一些绣片来赚取生活费,一家人勉强糊口。

刘树敏负责设计纹样,他在蜡纸上先描出纹样,用针按照纹样扎出小孔,之后铺上一层特制的粉,用刷子把纹样留在布料上,然后再运用各种针法织绣。

刘树敏说,京绣讲究慢工出细活儿,光针法就有十几种,如盘金绣、打籽绣、三蓝绣等,其中最精致华贵的就是平金打籽绣。这种绣,是以真金捻线盘成图案,或结籽于其上,十分耗费工夫。他拿出一幅刚完成的作品《一路荣华》,这幅作品中融合了多种针法,荷花用的是打籽绣,莲叶用的是平金绣,白鹭用的是平绣,绣一幅长1.1米、宽0.4米的绣片,就花费了2个月的时间。

在刘李店村一间平房里,姐弟俩常常是一人一个绷子,坐在绣架前一绣就是一天。刘树敏戴着一副老花镜,拿起一根针,纫上一根长长的绒线,把一块未完成的缎面紧紧绷在绣架上。随后搬起一把带靠背的椅子,躬身坐在绣架前,手臂随着绣针的上下大开大合,穿着绒线的绣针穿过深蓝色的缎面,缎面上呈现出精美的图案。

闲暇时,刘树敏经常和姐姐一起切磋技艺。他拿出两块图案相似的绣片,放在一起对比。一幅绣片颜色鲜艳跳跃,另一幅颜色庄重典雅,仔细一看,能够看出其中一幅针法遒劲有力,线条刚硬,线都拉得很紧,绣出来十分密实。“男女绣工是有差别的,这是因为活儿都是跟着性格走。”几十年如一日坐在绣架前刺绣,使得刘树敏的性格变得平静沉稳,“刺绣是项慢工活儿,必须要守得住清贫、耐得住寂寞、静得下心来,一辈子就做一件事,并且把它做到极致。”

如今,随着京绣入选北京市非物质文化遗产名录、国家级非物质文化遗产名录,京绣得到越来越多人的重视。对于刘树敏来说,京绣不再仅仅是一项用来糊口的本事那么简单,而是一份传承非遗的沉甸甸的责任。从2007年起,刘树敏和姐姐刘秀花开始免费收徒,传承京绣技艺,至今已收了100多名徒弟。他每个月还会去社区、学校讲课,希望能让更多人了解和喜欢京绣,把京绣一代一代传承下去。

原文链接:http://jjrb.bjd.com.cn/html/2018-09/04/content_278384.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0