闲话“宝卷”

来源:新东城报

时间:2014-08-04

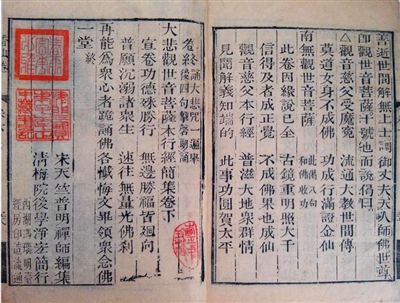

《香山宝卷》原名《观世音菩萨本行经》,中国佛教说唱文学文本,约于明代前期成书。作者自称是北宋杭州上天竺寺普明禅师,于1103年写成。香山是故事主角妙善公主修行之处。现存最早版本1773年刊行于杭州。

宝卷是由唐代寺院中的“俗讲”演变而来的一种说唱文学形式。作者大都是出家的僧尼。内容有佛经故事、劝事文、神道故事和民间故事,以佛经故事最多。人们往往把它们分为佛教的和非佛教的两类,但基本倾向都是宣传因果报应和修道度世,具有浓厚的宗教色彩。

眼下的年轻人,知道“宝卷”是怎么回事的恐怕为数寥寥。若说“非物质文化”,笔者以为“宝卷”当在其中,不知道是否已经列入非物质文化遗产名录。在这里不妨念叨一二。

宝卷主要由“开卷”、“正文”、“偈赞”组成。“开卷”类似于宗教仪式,如《灶君宝卷》开卷道:“宝卷之家,先将灶上收拾洁净,焚香点烛,礼拜之后,然后开宣。”开卷的目的是制造严肃的气氛,引起听者的高度集中。“正文”一开始就进入主要内容,既讲又唱,如《孟姜女宝卷》正文开头:“孟姜女哭长城是个惊天地动鬼神的伤心故事,大家静心听我从头说来”。“偈赞”是结尾收场词,多在于总结点题,如《孟姜女宝卷》偈赞中写道:“仇报仇来冤报冤,仇冤到头总结算,为人做事要公道,伤天害理不能干。听完此卷心地开,想听别卷明天来,千古兴亡多少事,宝卷件件有记载。”

“宝卷”这个名词在北京城出现大约是在明代。它最初仅仅是一种宗教经卷,是由唐代寺院中的“俗讲”演变而来。为了使宗教经义大众化,一些僧人或者民间艺人在解经形式的基础上,对宗教“俗讲”的内容进行改造或者重新创作,并用文字固定下来,作为“俗讲”的底本。这样的“底本”被后人称之为“变文”。“变文”除了佛教内容之外,还包含有许多历史故事和民间传说。以后,又接受了宋代说经、诸宫调、鼓子词的一些影响。讲唱变文有了一定的曲调规定,大多还有乐器伴奏。

明正德四年(1509),罗梦鸿的五部六册宝卷印刷出版,各教派纷纷效仿,至万历、崇祯年间,形成宝卷刊行高峰。民间宗教的信徒视宝卷为珍品,奉为神圣。宝卷大多印制装潢精美。清道光年以后,宝卷内容逐渐出现两个流派,也是两种走势:一则仍为宗教性的坛训和教义,即扶乩通神降坛垂训式宝卷;另一则逐渐摆脱宗教气氛,以讲唱神话传说和民间故事为主,成为一种曲艺形式。后来这种形式走进市井,成为民间艺人的一种行业,至明代始有宝卷之名,民间艺人使用的讲唱底本被称之为“宝卷”。

明清以来,取材民间故事的宝卷日趋流行。最为后世所知的有《梁山伯宝卷》、《药名宝卷》等200余种。形式上以七言和十言韵文为主,间以散文。语言生动形象,通俗明快,具有较强的艺术感染力。宝卷内容有佛经故事、劝事文、神道故事和民间故事,因作者以僧尼为多,宝卷内容则以佛经故事为主。今存《香山宝卷》,普遍认为是和尚宋普明所作。

清朝康熙以后,宝卷逐渐衰落,至清末民初,发展为“宣卷”,由北京扩展到南方的上海、杭州、宁波、苏州等地。宝卷成为民间说唱艺术之后,常常在寺庙、宗祠、住宅、街头、茶市、饭庄等群众聚会的地方演出。宝卷重视故事情节,大量运用方言土语,使宣讲内容具有强烈的节奏和环环相扣的悬念,在一个时期,有相当多的爱好者及观众。(韩春鸣)

(责任编辑:何琴芳)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0