冢墓累累春草绿

来源:北京晚报

时间:2018-04-09冢墓累累春草绿

寒食、上巳与清明

宴饮图(韦曲唐墓室东壁北铺)

哲学家牟宗三先生在《五十自述》里提到他对墓地的神秘体验,他说小时候每逢清明随家人去扫墓,一到那里,见老树萧萧、松柏常青,便觉得清爽舒适,那气氛“好像与自己的生命有自然的契合,我那时自不知其所以然,也不知这是一种什么样的感觉。”

清明扫墓,迎春花趁早先开,黄的花、绿的长条,丛集在坟墓上。纸灰化作蝴蝶。酹一杯酒在坟前,孝子贤孙前后有序地膜拜,那生命是不隔的,通着神明,也通着天地。这时已无有安葬时的嚎哭与啜泣,生离死别那种突然而来的情感上的激动,因着年月的悠久,而进入永恒,化作一种超越的顺适与亲和,人在此时似乎是安息了,因着祖先的安息而安息;也似乎是永恒了,因着通于祖宗之神明,一起在生命之长流中而永恒。

牟先生又强调,“斋明肃穆之中,也有眼前春光的愉悦,那春光是通着祖先神明的春光,是一种圣洁的春光。那愉悦是通着思古幽情的愉悦,想着祖宗如何如何,道古说今,也有一番闲适恬静。”所以小时候的他,总是高兴地跟着大人去扫墓,也总是在这样愉悦地扫毕后归来。

牟先生的这种扫墓体验,对中国人而言,似乎并不陌生。一面是对逝者的追悼、对死亡的感怀,一面是感受到春天活泼的生机与希望。就这样,清明、这个当代社会中的民俗大节,便奇妙地糅合了“死感”和“生感”。如此一种特别的“悲欣交集”,是来自什么样的文化逻辑和历史沉淀呢?

这需要从清明、上巳、寒食三节的源头与合流说起。

改火与寒食

古代的寒食之俗,即在每年规定的一天或一段时间内不举火,只吃冷食。相传是为了纪念被焚而死的晋文公之臣介子推。故事大家耳熟能详,但“介子割股食文公”或“割肉以续军粮”,乃至文公焚山烧死子推等事,实在出乎情理。看来,寒食托始于介子焚死,跟五月五日竞渡托始于屈子沉江大抵相类,都是在一种习俗的真意已不为一般人所知晓时,乃对其起源所作的一种附会解释。所不同的是屈子沉江确有其事,而介子焚死之事则是为了解释寒食起源而编造出来的。介子焚死传说在战国时代就已流行,由此可知寒食习俗起源一定非常早。

据古文字学家裘锡圭先生的研究,周代的禁火之制是寒食的起因。在古代,取火比现代困难,家中一般都要保留火种。古人认为使用烧得太久的火会引起疾病。《周礼·夏官·司爟》就说改火是为了“救时疾”,《管子·禁藏》说是为了“去兹毒”。其实,改火的习俗在古希腊、罗马也广泛存在,一直流传到近代的欧洲。英国学者弗雷泽在他的人类学名著《金枝》中指出,欧洲盛行的篝火习俗,跟改火有密切关系:复活节前夕,欧洲天主教国家都有个风俗,熄灭教堂里的火,然后用火石或火镜点起新火。将此新火点起复活节的大蜡烛,再用大蜡烛点起教堂里所有的熄灭的火。还有许多地方用这种新火在教堂附近的空地点起一堆篝火。人们会把这些篝火烧成的炭枝带回家,把它放在家中新点起的火中烧掉,并祈祷上帝赐福全家,如此一来,每家都有了“新火”。村民相信,篝火有利于庄稼生长、人畜兴旺,或消除雷电、火灾、霉、虫害、歉收、疾病,以及不可轻视的巫法等。

在篝火节中还往往在篝火中焚烧偶像。这种偶像有些是象征巫觋的,有些则是象征“树精或植物精灵”。从某些遗俗中看,在古代显然曾在这种场合把活人当做精灵的代表而烧死,其目的是为了促进作物春天复苏和增产。

《游春图》

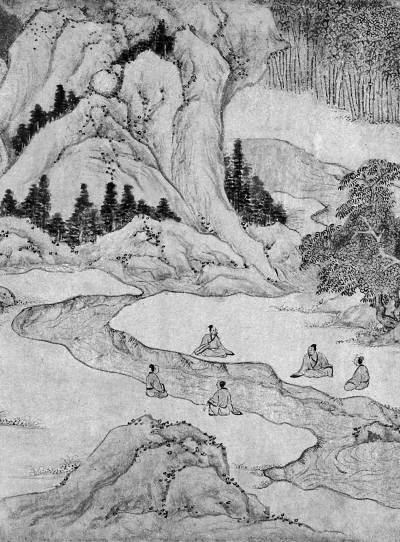

《文征明兰亭修禊图卷》全卷

改火显然是分布很广的一种古老习俗。世界各地的改火习俗,在举行时间、取火方式和所要达到的目的等方面,有相当大的共同性。

春天是主要的播种季节。春天举行的改火应该跟农业生产有特别密切的关系。云南景颇族在农历二三月间举行的改火,甚至直接跟烧旱地上已砍伐的林木这一重要农事活动结合了起来。这是很值得注意的。寒食的时间以在清明前一两天为最普遍。我国古代改火盛行之时,最普遍的举行时间也应该在此前后。这正是古代北方主要作物谷子播种的适宜时节。

介子推焚死传说与寒食改火习俗的关系,也就在此浮现出来了。介子推的故事显然是以改火这一古老习俗为背景而编造出来的。与古代世界各地改火习俗焚烧人牺的内容相类似,在中国古代改火习俗中,很可能也有过烧死同样性质的人牲的内容。《金枝》上记载,在欧洲的篝火节中,代表植物精灵的偶像,会被绑在一棵活树上,连树一起焚烧。这跟介子推抱树而烧死不是很相似吗?焚死的介子推的原型,应该是改火中被当做谷神的代表而烧死的人牲。

《金枝》还指出,在某些比较落后的民族中,在祈求丰收的祭祀中被杀死的人牲,被认为是有神性的。有些民族会吃这种人牲的肉。介子推传说中介子割肉以食文公或以续军粮的情节,是否也是以这种古老习俗作为背景的呢?这恐怕也不是没有考量的余地。当然,在介子推传说产生的时候,上述那些野蛮的习俗无疑都已经只是模糊地存在于人的记忆之中了。

改火既是寒食的起因,但是寒食恐怕不仅仅是由于停火而产生的消极结果,它原来应该有哀悼在改火中代表神而死的牺牲者的意义。孟加拉的孔德人在为求人寿年丰而杀人祭祀以后,三天内不许点火。这大概就是为了哀悼被杀的牲者。到了在改火中烧死人牲早已成为历史、改火习俗已在渐趋衰微,一般人对改火和寒食的原来意义都已经不很理解的时候,人们很自然地会产生对寒食的起因,特别是对它所具有的哀悼性质的来源,作出他们所能理解的解释的要求。以跟改火有关的古老的旧习俗为背景的介子推焚死的故事,就是适应这种要求而产生的。

从先秦到南北朝,寒食是一个很大的民俗节日,无论如何,“子推焚,寒食立”,成了关于寒食节起源最广为人知的故事。《荆楚岁时记》注中说因此“国人哀之,每岁暮春,为不举火,谓之禁烟。犯之,则雨雹伤田”。

发展到唐代,寒食节尽管依然受到民间重视,但其习俗核心,逐渐从“改火”、“冷食”,转移至祭祖和扫墓。墓祭在战国时期已经有了,但是寒食节上墓祭扫,是在唐初年的民间形成了风气,扫墓之后通常还要欢乐地郊游踏青。这在为政者看来,是对亡灵的不敬,伤风败俗,所以唐室曾经颁令禁止。但民间的风俗一旦流行,就很难遏抑。可见民俗的发展自有其内在的理路:“生年不满百”,又何苦“常怀千岁忧”,不如行乐去!于是,在踏青郊游的基础之上,后来还发展出了蹴鞠、秋千、拔河、放风筝、斗鸡等一系列释放身心的娱乐活动。

上巳与祓禊

“上巳”在古代又名“三月三”、“重三”,它的渊源也是极为高古。最初在仲月之春,先民就有祭祀高禖神,她是各部族所认为的最初的女祖,管理一族的婚姻及生育大事。现在民间保存的娘娘庙,大概就是高禖祭祀的遗风。

祭祀高禖之外,上巳日还有求子的习俗。“上巳”本来就有“尚子”的意思。《三辅黄图》说汉代长安有“百子池”:“百子池,三月上巳,张乐于池上。”池称“百子”,很明显是因为祓禊求子于此。《西京杂记》也记载说汉高祖与戚夫人“出百子池边灌濯,以祓妖邪。戚夫人侍儿贾佩兰说戚夫人尝以……三月上巳张乐于流水。”可见西汉帝王在上巳节祓禊求子。元费著《岁华纪丽谱》记成都岁时风俗曰:“三月三日出北门,宴学射山。……山有小池,士女探石其中,以占求子之祥。这些材料都充分地证明:上巳节的原始意义是为了求子。

上巳的习俗,还有行浴祓禊。刘向《列女传》,说商人女祖简狄“与其妹娣浴于玄丘之水”,这行浴就是祓禊,就是用水清洗,去邪迎祥,是在水边举行的祭礼。《诗经·溱洧》就生动记录了古人春季的祓禊习俗:“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉兰兮。……维士与女,伊其相谑,赠之以芍药。”《韩诗外传》解释说:“三月桃花水下之时至盛也,当此盛流之时,众士与众女方执兰,袚除邪恶。郑国之俗,三月上巳之辰,于此两水之上,招魂续魄,袚除不详,故诗人愿与所悦者,俱往观之。”每逢上巳,郑国的百姓就来到溱、洧两河边,用流水沐浴,祈求远离疾病与不祥。年青的男女也相约于此,人各手执兰草(指泽兰,可制成中药,有活血调经的功用),又互赠芍药(也是香草一种,不是今天的芍药花)。前者是取其芳香辟邪,后者则是求偶定情。这个日子是男女偶合生子的佳期,有所谓“奔着不禁”的说法,就算私奔也不会遭到禁止。总之,男女聚会、恋爱、戏谑、唱歌、祭祀、祓禊、求子这一连串的事情都不是孤立的,而是出于一本的,出于古人对生活季节变化的感悟,遂演成一系列的习俗,自远古以迄于今。

再者,手持兰草是能袪除疾病和灾祸的,用香薰草药沐浴同样如是。许多草都是有药性的,如《诗经》中的“芒”又称贝母草,可治人的郁结之气;“芣苢”原与“胚胎”同音,又称车前草,据说可助妊娠。大概因为草作为天然的植物,竟能与人的灵气相感,颇为不可思议,草药采摘逐渐被赋予神性的意味,采草思人也具有了招魂续魄的功能。

在古人的观念中,水域一向被认为是阴界的入口,所以在这个亡者的魂魄如同春天的草木一般萌动苏醒的季节,人们便在水边举行仪式,招魂续魂。白川静先生说,招魂续魄就是中国民俗的本质。

令人纳闷的是,招魂续魄与求偶求子,竟可在同一个节日里获得淋漓的表达。上巳日的招魂续魄,免不了要对逝者寄托哀思,但这种对死亡的感知并非撕心裂肺式的哀恸,它引向的是对生命延续的渴求。到后来,祓禊祛灾、招魂续魄等带有原始巫术性质的习俗逐渐衰落,赤裸裸的生命冲动和子嗣渴求也为礼法所约束。但是“到春天水边嬉游”的核心仍在,遂成了王羲之《兰亭集序》所描述的“清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次”的文人雅集,和杜甫诗中所说“三月三日天气新,长安水边多丽人”的仕女踏青出游。以至于宋代以后,上巳节慢慢消失,向清明节靠拢并为其所整合,还为清明节的传承提供了一个进行游艺活动的基础,以及那些对迎送生命的仪式感的遥远想象。

幽明为一的清明

中国古代的节日,从起源到发展,往往经历了复杂的历史演变。上巳、寒食、清明三个节日,时令顺序彼此相连,习俗仪式难免不有迭合,故自唐中叶以后,三者逐渐趋合一,终以清明为主。

古代的中国,喜欢自称“礼仪之邦”,她透过形式多样的习俗和仪式,建立了一个人人均可参与其中的意义世界,这不仅反映了民族文化的个性与气质,也展示了东方思维的魅力特征。就像我们今天过的清明节,自唐宋以来,融进了上巳、寒食两个习俗节日的内容,从而兼有时令与节日的两重解读意义。所以历代题咏的篇什积累甚繁,民俗活动也名目繁多,映现华夏民族慎终追远的集体文化心理。其中特别值得注意的,是隐藏在其中的生死智慧与人间情怀,要在透过祭祀仪式沟通生死幽明的两界,使之处于相通相安的和谐秩序之中,从而更好地协调世俗人伦关系,建构家族血缘情感及其社会日常生活。

站在中国文化的整体立场看,死生虽然二途,幽明尽管两分,但故去的先祖与活着的后人,依然是不同时空的同一社会存在,仍可以透过宗教性的祭仪活动,获得相互间的生命感通,构成可以彼此交往的世界。一旦步入像墓园那样的仪式场域——那种迥异于日常世俗生活的宗教时空结构中,则往往容易将自己融入无限广袤的大化流行的生命之中,如宋儒朱熹所说的:“合内外之道,则天人物我为一;通昼夜之道,则死生幽明为一。”因此,无论奠祀文化意义上的先贤或拜祭血缘关系的祖先,目的都在求得相互之间生命的无限开通与融合,将过去的生命与现在、未来的生命联结为一个更加广大的生命连续体,从而更好地领悟生活的意义,承担起人生应有的责任。(钟春晖 图片选自《故宫日历》)

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·诗人与“游”

- ·《文选》是如何成为经典的

- ·谢灵运的佛教文学创作

- ·玉渊潭观樱花

- ·诗词吟春天

- ·清明时节话美德