丁香:从皇家用品到平常香料

来源:北京晚报

时间:2018-05-08

在唐诗宋词里感叹幽怨的“丁香花”之前的好几百年,东汉魏晋时代的皇帝、权贵已经对另外一种当代人称作 “洋丁香”的植物有了新鲜的体味。按照现行的植物分类学,这种让汉朝人着迷的植物属于桃金娘科蒲桃属,未开的花苞香气浓郁,可以用来提取芳香油制作各种丁香精油、香水,今天的香奈儿的“可可”、圣罗兰的“鸦片”等经典香水里就含有它的成分。

东汉时有尚书郎——类似于皇帝的机要秘书——口含“鸡舌香”向天子奏事的规定。鸡舌香就是丁香树的果实,小如鸡的舌头,含在嘴里可以令口气芳香。不过当时这种香料应该比较少见,因为汉桓帝有一次嫌给自己当侍中的刁存年老口臭,命人赐给他一块鸡舌香含在口中,刁存没见过这种东西,只觉口里一阵辛辣,还以为犯了什么事皇帝赐他毒药,就战战兢兢含着这块鸡舌香退朝,吐出来带回家和亲人诀别,闹了个大笑话。当时人们把丁香的果实、丁香的干燥花蕾分别称为鸡舌香(母丁香)、丁香(公丁香)。

三国时期曹操曾给敌人、蜀国宰相诸葛亮赠送五斤鸡舌香,大概是觉得能言善辩的诸葛亮要经常向刘备报告事情,需要这种清新口气的香料。曹操是个妙人,他早年曾以天下没有安定、人们生活困苦为由数次下令禁止家人烧熏进口的昂贵香料,只允许为了美化居室烧枫胶、蕙草这类低价香料,后来年老以后称王称霸就放松了这方面的要求,如他在建安十八年把三个女儿同时嫁给汉献帝,可能是为了尊重皇帝女婿,让女儿们用进口树脂香料,此后他还曾向汉献帝进献纯金香炉、纯银香炉、铜香炉等 。

北魏的《齐民要术》上说“鸡舌香俗人以其似丁子,故呼为丁子香”,这大概是丁香名字最早的出处。南北朝志怪小说集《幽明录》还记载过一则有关鸡舌香的鬼故事,说有个小吏勾搭上一位神秘女子,有天他感叹也想有鸡舌香可以口含,那女子立刻掏出满把的鸡舌香给他含,可这女子却是成精的老獭,给他的鸡舌香不过是臭獭粪。可见当时的人很稀罕这种香料。

唐代已经有人明确提到丁香是从爪哇来的——事实上它仅仅是贸易中心但并不产丁香,那时候阿拉伯人、华人和爪哇人都有参与香料生意。唐以后中国人逐渐在烹调中使用丁香来调味,中医则把它入药分别用于治疗毒肿、恶气。唐末以后丁香不常单独作为熏香使用,多是作为配料出现,如洪芻在《香谱》中提到南唐后主自制的“帐中香”是“以丁香、沉香及檀香、麝香等各一两,甲香三两,皆细研成屑,取鹅梨汁蒸干焚之”所得。

中国通过朝贡交换、海陆商业交易方式从阿拉伯、东南亚进口香料的规模在唐代前期有爆炸式的增长,这是当时皇室和权贵的奢靡消费引来的新因素,但是似乎并没有对中国庞大的农业经济造成多大冲击,而在欧洲,这种新奇的东西掀起了巨大的波澜,成为文艺复兴、地理大发现这样的关键事件的背景。

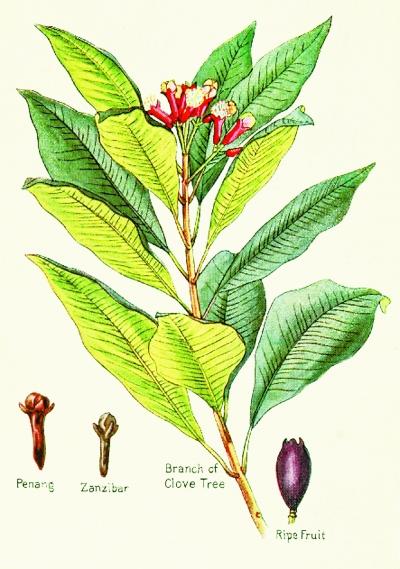

洋丁香的原产地是印度尼西亚的班达群岛和马鲁古群岛,后来才传入世界各地的热带地区,尤其是在东南亚和印度广泛种植。在印度南部的喀拉拉邦我参观过这种丁香树,要比中国人用来观赏的紫丁香长得高大,有的足有十多米高,四季常绿,它不像中国的观赏树木紫丁香在春季开花,而是在夏天开花,结出的小花开始是白色,后来变成绿色,最后转为红色,用手掰开红棕色的短棒状花蕾能看到中央的花柱,用指甲划能见到油质渗出,会马上涌出更为强烈的香味。丁香种后4年即可开花结果,但是产量到第20年以后才达最高,等花蕾从青色转为鲜红色时人工采集下来、除去花梗,每株丁香树平均能摘下干花蕾三十多公斤,可以制成香料或者晒干后蒸馏出香精油使用。直到现在丁香香料还是印度人在烹调中常用的咖喱粉的原料之一,好多菜里都能尝出它的味道。

亚欧之间的丁香贸易有悠久的历史, 5000年前东南亚出产的肉桂、胡椒、丁香可能已经运到中东地区消费,在叙利亚出土的一个陶罐中发现有公元前1721年的丁香,应该是沿着马鲁古群岛、印度西南海岸、波斯湾、幼发拉底河谷再传入到巴比伦等地的。再以后,古罗马作家老普林尼提到过丁香是比胡椒更大更脆的香料,罗马人和希腊人把它用于调味和治病,但似乎并没有胡椒那样流行。中世纪的时候一些欧洲人还会把丁香插在柑橘上,用丝带绑起吊挂在衣橱内以熏香衣物。

丁香在中世纪到18世纪曾经是珍贵的香料,18世纪末因为法国人、英国人在东非、东南亚各地大量引种,变得不再神秘和稀有。如今,全球贸易和技术进步带来的高速交通、保鲜技术、食物消费多样化让它变成了寻常的商品,现在人们主要用丁香制作甜点、调酒或者给煮、烤的肉类调味,粉状丁香的香味极易氧化散失,不易保存,因此现在常常是整粒出售。(周文翰)

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·胡适为何看不上李伯元?

- ·《海错图》中的三种章鱼怪

- ·明朝为什么能打败丰臣秀吉?

- ·论读书

- ·动物的诗画缘

- ·邮票话“红楼”