菱角坑与荷香茶社

来源:北京日报

时间:2018-06-14

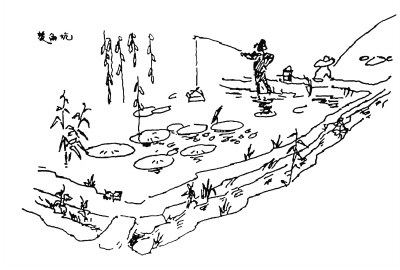

在菱角坑用虾篓捞虾的情景(选自梅蒐《益世余谭——民国初年北京生活百态》)

士大夫历来喜欢去宣南地区聚会、修禊,特别是到了嘉庆、道光年间以后,宣南地区游览的热度渐趋高涨,吸引了林则徐、龚自珍、顾太清等一大批文人雅士的到访。但是,宣南郊游文化只限于社会中上层士人,一些小型园林别墅仍是权贵的禁脔,在那里活动的不是文学名家就是朝中要员,普通百姓则不多见。

清末至民国初年,北京城东南的二闸和朝阳门外的菱角坑,则是面向各色人等开放的夏季娱乐休闲之地,当时北京民间曾流传着“南二闸,北菱角坑”的说法。

菱角坑主要分为东西两个区域,三面环水,西部连接陆地,东部形似小洲。那里盛产莲蓬、薏米、芡实。夏日午后,蜻蜓、蝴蝶飞舞,小河虾也是京城一绝,不少人拿着小虾篓来捕虾;夏季的莲花则是妇孺喜欢观赏的。

著名文史大家、晚清遗老许宝蘅在日记中记录1917年8月5日与西洋史学者傅岳棻、遗老左笏卿午后同出朝阳门,早有湖北荆州籍藏书家田伏侯等候在那里。日记说池边有荷香馆,想必就是荷香茶社了。田伏侯备有酒菜,大家一起小酌了几杯。傅岳棻还和别人对弈到下午五点,好不尽兴。

民国初年,北平步军统领衙门左翼总兵申振林在这里设立荷香茶社,增添了戏园、杂耍等娱乐项目。著名语言学家赵元任的堂兄赵元成在1918年写成的《戊午日记》中记述颇详:“入门为荷香茶社,有台与之对峙。台上演各种杂剧及幻术。”幻术,就是今天我们说的戏法、魔术。演出开始时,男女依次落座,古筝、笙箫等乐器声起,旁边还种植了竹篁、芭蕉、石榴等作物,有匾额曰“荷花深处”。在荷香茶社欣赏荷塘佳景,看荷风吹拢衣裾,大有江南水乡之美。

清末举人、曾在长春任地方官的孟宪彝在日记中提到,菱角坑的景致与中央公园不同,所谓“别饶清远之致”。日本留学生加藤镰三郎《北京风俗问答》刊于1924年,该书第十九章“荷香茶社”中,介绍了荷香茶社开办的缘起。起初由冯某苦撑,但经常被当地地痞无赖骚扰,后来申振林接手,经营逐渐有了起色。谁家要请客做东,和申总兵打声招呼,他就会差人招待。据说看戏票价很低廉,才八个铜子儿,如果有五毛大洋的话,点心、戏票、车钱就都够了。

菱角坑每年最繁盛的时期是从端午节到中元节。每年这个时候都会有一些戏班来到菱角坑旁边的茶楼搭台唱戏。在菱角坑地区演出的不会是大戏班,上演的也都是八角鼓、什不闲儿之类的短剧、小剧。原因一是,进入民国以后妇孺不喜欢看大戏了,反而觉得那些小班戏比较有意思。二来,民国初年,北平各娱乐场所多数受到过地痞无赖骚扰。菱角坑的主人申振林是负责地方治安的长官,所以他接手后的菱角坑,用金受申先生的话说“安静异常”,而京城士女“喜其既无地痞滋事,又离城太近,及剧情合乎脾味,乃趋之若鹜也”。(金受申《北平历史上平民游览地纪略》)

每年七夕节前后是菱角坑一年中风景最胜之时。那桐在1922年七月初七的日记里写到他的几个儿女及孙辈到那里游赏:“荷花两池,小房数间,尚清雅。”民国《益世报》中也对菱角坑有生动描述:“那儿有洗澡的、钓鱼的、捉青蛙的、钓虾米的,热闹极了。”

菱角坑后来的衰落,金受申先生认为乃是由于国都南迁,即1928年北京改为北平。金先生分析得有道理。从如今留下的民国日记来看,大部分描写菱角坑胜景的文字集中于民国初建至上世纪20年代初。1949年以后,菱角坑被填平,随后成立了木箱厂、起重机械厂、朝阳螺丝钉厂等企业。进入上世纪八九十年代以后,这里建起了文化部宿舍和文化部办公大楼。

菱角坑给民国北京的生态环境和市民业余生活带来过红利,那段欢乐时光应该留在我们的记忆里。(侯海洋)

原文链接:http://bjrb.bjd.com.cn/html/2018-06/14/content_256359.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·武举 考什么怎么考始终是问题

- ·端午节的文人诗会

- ·档案里的北京往事

- ·一度辉煌曹家路

- ·积水潭医院有座贝子府

- ·谁最早引介国外标点符号