曾国藩的人格“外援”

来源:北京日报

时间:2018-07-12

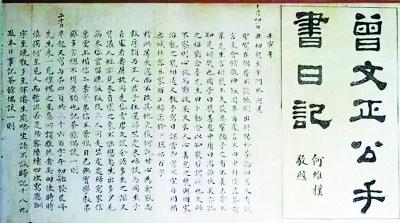

曾国藩的自省功夫超出了同时代与后来的许多人,他的自省既见于家书,更见于日记。

凡成大事者,必有异于常人之处,曾国藩自然也不例外。不说别的,就是一生所下的自省功夫,曾国藩就超出了同时代与后来的许多人。曾国藩的自省既见于家书,更见于日记。

然而,曾国藩有一点更为一般人不及,那就是他不怕露丑,为了人格完美,自觉引进“外援”。

曾国藩的“外援”之一是圣人。道光二十二年十月初五,曾国藩在日记里写道:“早起,高诵养气章,似有所会,愿终身私淑孟子。虽造次颠沛,皆有孟夫子在前,须臾不离,或到死之日可以仰希于万一”。意思是自己要向孟子学习,长养浩然之气,做一个正直、善良、对国家有贡献的好人。

曾国藩的“外援”之二是朋友、亲人。赴京城做官之后,在唐鉴的引荐下,曾国藩认识了理学家倭仁。某次,曾国藩拜访了他,倭仁给曾国藩提了两条意见:一是学会“研几”,所谓“研几”,就是要看重细节;二是要写日课,即每天要做些自己认为必须做的事,坚持不懈。这两条意见对曾国藩一生产生了极大的影响。

陈岱云与曾国藩是同科进士,又是非常好的朋友,曾国藩希望其指出自己的缺点,陈岱云说:第一要戒“慢”,说曾国藩无处不有怠慢之气。又说曾国藩与朋友常常对立得很厉害,“随处不留分寸,卒至小者龃龉,大者凶隙,不可不慎”。又说曾国藩处事不患不精明,而是太刻薄,须步步留心。曾国藩评价说:“此三言者皆药石也”。

道光二十三年二月十二日,邵蕙西在头天晚上看到西南方有苍白气,广如一匹布,长数十丈,斜指天狼星,不知主何祥,清早来找曾国藩,想好好探讨一番。聊完天,曾国藩留他吃早饭。或许是觉得两人关系很铁吧,邵蕙西直言不讳地谈了自己对曾国藩的几点看法:“一曰慢,交友不能久而敬之也;二曰自是,谓看诗文多持己见也;三曰伪,谓对人能作几副面孔也。”邵蕙西的批评是很有辣度的,等于说曾有人品上的缺点了。曾在日记中如实记录此事后,感叹:“直哉,吾友!吾日蹈大恶而不知矣!”用今天的话翻译就是,直爽啊,我的朋友,我每天都在干大恶之事而自己不清楚啊!正面肯定了朋友的批评。

俗话说:“长兄为父”。这句话有两层意思:一是长兄要给后面的弟妹作出榜样,使他们走上正道;二是长兄具有父亲一般的威严,长兄的意志,弟妹必须无条件服从。对前面一点,曾国藩做得特别到位,对后面一点,曾国藩则看得比较淡。他曾在日记里这样说:“早接九弟信,言古称君有诤臣,今兄有诤弟。余近以居位太高,虚名太大,不得闻规谏之言为虑,若九弟果能随事规谏,又得一二严惮之友,内有直弟,外有畏友,庶几其免于大戾乎?”曾国藩如此说,也如此做。同治三年九月,曾国荃来看大哥,当面批评曾国藩待亲人太刻薄,日记原文是:“其(曾国荃)谏余之短,言处兄弟骨肉之间,不能养其生机而使之畅”,曾国藩虚心地听受了。

曾国藩在修身时如此看重“外援”,原因有两个:其一,人本质上总有几分自恋,盲目相信自己的视野、思想、决断,所谓“当局者迷,旁观者清”,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,说的就是这个意思。有了“外援”,我们也就有了向自我开刀的勇气。其二,不同人的出身、经历、所受教育相异,对同一事物的看法也不尽相同。有的事你做了之后自己可能没觉得有什么不妥,别人却认为特别碍眼,“外援”直言相告,我们也就能更客观地省察自己。

任何人都不能替代我们的生活、包办我们肩头承受的责任,一个人的修身主要靠自省,然而,如果自省及时引入“外援”,我们的反思一定会更彻底、更深入,人格也更容易变得完美。曾国藩在做人、处事、家教上的巨大成功,已为我们提供了最好的答案。(作者游宇明为湖南科技人文学院副教授)

原文链接:http://bjrb.bjd.com.cn/html/2018-07/09/content_263351.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·人心渐知畏法 风俗亦觉改移

- ·蹴踘屡过飞鸟上

- ·乡饮酒礼中的诗乐

- ·唐诗的音乐传播

- ·池里塔痕眠夜月

- ·有本善书叫《了凡四训》