西燕足球队曾是牛街一道风景

来源:北京晚报

时间:2018-07-13

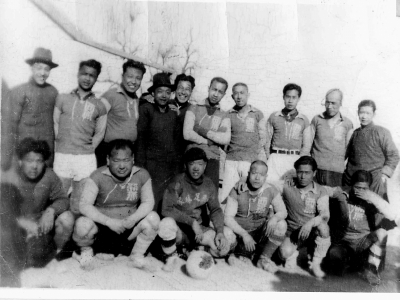

西燕足球队,前排右二为“小刘匾儿”刘俊瀛。宛宏伟提供

眼下,俄罗斯世界杯吸引着京城众多球迷昼夜颠倒,享受四年一次的足球盛宴。对于住在牛街的居民来说,足球有着特殊的记忆。

提起牛街的群众体育项目,人们总是把摔跤、扔掷子(石锁)、白猿通背拳等联系在一起。其实早在上世纪四十年代,牛街地区就曾活跃着一支足球队:西燕足球队。它在城南非常有名,屡屡打败京城各路的足坛劲旅,甚至英国水兵足球队也曾败在他们的脚下。

上世纪四十年代,足球运动在北京已经开展起来。那时候北京的球队,有的是以企业为单位组建的,有的是民间自发组织的,还有的来自中学和高校。其中,实力较强、名气较高的有辅仁大学队、紫星队、利华队、紫光队、北京饭店队、电车公司队等十多支球队。而以牛街居民为主的西燕足球队经常和这些球队比赛,不俗的战绩常令对手不敢小觑。

为什么牛街会出这样一支足球队?那是因为足球在牛街有着广泛的群众基础。在当时,没有电视机,收音机也少的可怜,平时文娱体育活动更是凤毛麟角,生活显得枯燥无味。因此,踢足球、看球赛成为牛街老百姓最快乐的享受。

当时牛街的空场地多,找个地方就可以操练起来。因此,喜爱足球的优良传统在牛街人的家庭里代代相传,一直延续到今天。建于1908年的牛街民族小学,上世纪三十年代就成立了足球队,1949年后连续三年夺得全市“国防杯”冠军,上世纪八十年代还拿了全市“新星杯”冠军。

上世纪四十年代,西燕足球队的主要队员是位于菜市口丁字街西北侧广安市场的职工,大部分都居住在牛街。每日清晨,他们把郊区菜农送来的新鲜蔬菜集中起来,再批发给零售商。忙完工作后下午大家就凑在一起踢足球。因为广安市场与西北中学(今回民中学)的大操场仅一箭之遥,那里就成为西燕足球队主要的活动根据地。

当时,西燕足球队由年龄最大的队员马骥领衔,技术全面的他是队长兼教练。队员中有二山子、李春林、李俊、李少璞、“小刘匾儿”、哈吉、杜永年等十多个人。个子不高的二山子是全队的灵魂,能攻擅守,他的倒钩技术堪称一绝。二山子与踢前锋的李春林配合默契,李春林速度快脚头准。只要他们两人上场,全队就被他们带活了,往往一场球的胜负与他们两人的发挥和配合有很大关系。李俊踢球比较灵活,带球过人是他的绝招,一般两三个人看不住他,一旦突破传中,中路跟进的队员十有八九能进球。

守门员李少璞被称做“铁大门”,他在比赛中常常高摘低挡,远球敢抢近球敢扑,相当神勇。其中,有一名非常重要的球员:“小刘匾儿”。他踢的是右边锋,速度极快,善于控球,像泥鳅一样常沿边线灵巧过人。因其姓刘,踢球时又爱走边,队员们善意称其为“小刘边儿”。时间一长大家把“小刘边儿”叫成了“小刘匾儿”,他的真名反而不被人知晓了,其实他的大名叫刘俊瀛。“小刘匾儿”有双脚倒钩的绝技,每当机会来临,他会身体腾空跃起,将球打入对方门内。提起“小刘匾儿”当年带球过人的灵巧身姿,牛街人至今还津津乐道。值得一提的是,“小刘匾儿”刘俊瀛的外孙宛宏伟,还是北京日报社的一名工作人员。

因为出色的表现,西燕足球队有大量的球迷。一到比赛时,牛街老少爷们组成的铁杆粉丝团,摇旗呐喊站脚助威。当年,辅仁大学体育场、先农坛体育场、崇德中学(今北京市第三十一中)体育场、东大地(今东单体育场)等处的球场,一旦有西燕队参加的比赛,场地总是围满了牛街的球迷。据说,有时候球队踢完比赛去饭馆吃饭,会有球迷悄悄为球队把账结了。

当时,与西燕足球队对垒的还有一支以西北中学学生组成的“零零”足球队。为何取名“零零”呢?这是因为在首场比赛中,两队踢了个零比零的比分,故而得名。因为这两队共用一个操场,他们经常在一起切磋球艺。而每当这两支球队比赛时,场边就会聚集很多球迷,热闹的场面成为当年牛街的一道独特风景线。

1949年后,体育运动受到党和国家的高度重视,北京足球运动进入快速普及和提高的时期。为了准备1951年底在天津举行的第一届全国足球比赛大会,北京在先农坛体育场举行了选拔比赛,选拔北京队队员。西燕足球队的刘俊瀛、李春林成为的北京队首批队员。1953年1月,为了备战第二届全国足球比赛大会华北地区选拔赛,北京再次组建了一支球队,第一支北京队里的原西燕队队员李春林、刘俊瀛仍在队中,成为当时北京队的中坚力量。而西燕足球队的刘荫培还入选了国家联队。

几十年过去了,当年给牛街人带来快乐的西燕足球队大部分队员已经作古,可是他们曾经的风采,牛街人不会忘记。(邱崇禄)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-07/09/content_263432.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0