众说纷纭的宋辽名画

来源:北京晚报

时间:2018-08-09

宋徽宗《文会图》(局部)

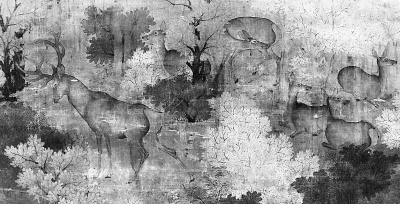

《秋林群鹿图》局部

在举办“仙山图特展”前,台北故宫还举办过难得一见的文物盛会:“国宝的形成——书画菁华特展”。特展分上下两期,展出了20件台北故宫最顶级的“限展书画”。本刊对特展上期做了相关介绍,向读者介绍了王羲之的《快雪时晴帖》、宋徽宗的《秾芳诗帖》、文同《墨竹图》等九件艺术史上大名鼎鼎的重宝。

然而下期,特展所展出的“国宝”风格一变,十一件限展作品在精彩之余,还颇具争议性:有些作品的创作年代说法不一,有些作品的风格游离于传统中国书画风格之外……如何辨识这些高古名画,对于艺术研究者来说,是一场考验。

1《文会图》茶盏颜色蹊跷

书画研究的一个核心目标,在于辨伪。台北故宫的限展作品都是清宫遗宝,不可能是当代作伪,但具体的时代划分依然是个难点。中国历代都在重新摹画古代作品,而且明代还盛行造假,这就让确定创作时间变成了一个很难的事情。由于古画太珍贵,暂时还不能从画上取一块下来做科学测验,所以通用的鉴定方法就是“看”:通过学者的眼界以及通过其他艺术作品比对,来测定文物年代。

然而在一些情况下,单凭眼睛去看,也会看得云里雾里。“书画菁华特展”下期最著名的作品,是宋徽宗的《文会图》,它高1.84米,宽1.24米,画的是唐人十八学士在喝茶吃东西,上面还有宋徽宗和宰相蔡京的诗文。专家们对这个作品评价两极分化,要么说是彻头彻尾的明代假货,要么说是宋代神品。笔者仔细看了许久,认为这幅画确实是个神品,但是也有问题。

唐人十八学士主题的古画,台北故宫一共有三幅,全都号称是宋徽宗画的,其中两幅是明代的仿制品,但《文会图》不是,因为它画得太精美了,仿制品不会画得这么精细。《文会图》上面的树木草石工整精细,一笔一画一丝不苟,树上那么多叶子,一片片仔细描过,一看就是北宋画院的做派。

那么问题在哪里呢?首先是画上的题诗。蔡京赋诗一首:“明时不与有唐同,八表人归大道中。可笑当年十八士,经纶谁是出群雄”。诗写得很好,才气盎然,问题是字写得太弱了。蔡京是大书法家,北宋四大家“苏黄米蔡”里的“蔡”,最初指的就是蔡京。这个排序本来是按照出场顺序来的,蔡京最后一个登上历史舞台,所以排在苏轼、黄庭坚、米芾之后。北宋灭亡后,蔡京成了大奸臣,于是“蔡”就变成了比苏东坡还早的蔡襄。蔡京写的最差的是《千里江山图》上的题跋,有点没精打采,看题跋内容,猜想可能是拍皇上马屁失败,情绪不佳。然而就算是《千里江山图》上的题跋,也比《文会图》上的字要强很多,这就有点令人费解了,加之宋徽宗的题诗也是笔力偏弱,所以难怪有专家会认为这是假的。笔者认为一个可能的情况,是当时没有顺手的笔,用小笔强行写大字,导致发挥失常。其实古代名家也有写得差的字,就容易被当做假货,像上海博物馆的米芾《多景楼诗帖》,用破笔写的,有点发挥失常,于是有人觉得是假货。

笔者观察《文会图》之后,觉得真正的问题不是题诗,而是场景里的道具。台湾有学者提出,图上有个人捧着的大盘是元代之后才有的青花瓷,笔者仔细看了半天,发现没问题,那就是一个玳瑁大盘,北宋完全可以做出来。还有学者提出,餐桌上一排排的小盘子是宋代女人乞巧用的,笔者看了之后发现,小盘子里是分餐的食物,只不过颜色掉了很多,以至于看起来有点莫名其妙。

但笔者真正觉得有问题的是茶具的上色。这个图上画的虽然是唐代故事,但是器物都是北宋的,喝茶方法也是宋代的点茶。宋徽宗是茶道大师,他在《大观茶论》中写道:“盏色贵青黑”,意思是喝茶要用黑色的茶盏。然而问题在于,《文会图》上的茶盏都是白色的,不是宋代风格,更没法用于斗茶,和宋徽宗追求艺术完美的性格完全不符。再仔细观察,只见图上茶具上色均匀,黑色盏托的颜色形状都是对的,只有茶盏本身是白色的,周围还描着金边,颜料和工笔俱佳,可见是故意这么画的。《文会图》是宋代宫廷画,但茶盏颜色是一个令人困惑的问题,笔者想到的一个可能是:在长期流传和不断修补的过程中,导致画面的改变,现在看到的颜色没准儿是修补时重描的。这只是笔者的猜测,具体是如何,只能留待以后的研究了。

2《如来说法图》具体朝代有争议

另一幅古画《江帆山市图》和《文会图》一样,评价两极分化。笔者在看到这幅作品之前,听到的都是负面评价,然而仔细看了之后,发现这幅画是北宋风俗画里的精品。

画上建筑皆为宋代风格,还有北宋典型的洞天草庐,最明确的是山道上的骆驼,那是南宋所没有的。画面上几艘小船工笔细致,窗户上的装饰都画出来了,船头、船尾、桅杆等部件,都画的一丝不苟,体现了宋人重视“格物”的时代精神。

再细看作者笔法,可以看到山的画法和北宋燕文贵《江山楼观图》里的一座山几乎一模一样,山石用的皴法近似于北宋范宽的雨点皴,所以很可能是北宋中期的作品,如果属实,此画的价值就非常高了。

有时候鉴古并不一定涉及作伪,但依然众说纷纭。这次特展上有一幅巨大的佛画《如来说法图》就是如此。画为绢本,高1.88米,宽1.11米,内容是佛祖释迦摩尼高座莲台,座侧有两位天王、两位供养菩萨以及阿难、伽叶二尊者。这幅画为浅设色,笔墨极为有力,人物神情逼真,是顶尖高手的作品。这幅画确定是明代以前的作品,但其难点依然在于断代:究竟是北宋初年的原作,还是元代的摹本?由于画上面一个字没写,一切鉴定就都只能是推测了。崇古的专家说它年代早,疑古的专家说它年代晚。

《如来说法图》最早的年代记录,来自于四角的印章:双龙、政和、政龢、宣龢。这些都是北宋徽宗时期的。如此来说,这幅画是北宋宫廷收藏的宝物。但是疑古的专家认为,这幅画以前被折叠起来收藏,边缘都烂掉了,断裂成24段,后来重新修补过,边角上的北宋印章虽真,但由于是完全断裂开的,也有可能是从其他作品上裁下来的,无法当作证据。他们还指出,中国自古不收集宗教画,宋徽宗时代根本不会收藏此物。再者,《如来说法图》上面一些衣褶的样子常见于元代,鼻子的画法和日本京都国立博物馆所藏元代《白衣观音像》很近似,所以他们认为这幅是元代作品。

笔者在仔细观察原作之后,得出了自己的判断:《如来说法图》是非常珍贵的北宋初年佛画。

宋徽宗确实不会专门收集佛画,但如果是名家大作,那就另当别论了。宋徽宗的《宣和画谱》里有个画家叫侯翌,在北宋初年间画释道人物是一绝,据说他“落墨清驶,行笔劲峻,峭拔而秀,绚丽而雅,亦画家之绝艺也”,这些词用来形容《如来说法图》非常贴切。

《如来说法图》虽然经过修补,但画上的北宋印是真的,中国自古没有收藏佛画的风气,谁会费力去找好几块盖着宣和御印的古绢来给这幅佛画作伪呢?而且绢的颜色质地都一样,那是很难找的。

再仔细观察《如来说法图》的画法,可以看到作者用笔功力深厚,但是线条种类很少,这是早期人物画的特点。至于鼻子的画法,《如来说法图》上面的人物样貌生动自然,有很强的原创性,而京都的《白衣观音像》有模仿的痕迹,估计是元代画师看到古代佛画后,便在鼻子上多画了几笔。

综合来看,笔者认为《如来说法图》应该就是《宣和画谱》里的侯翌《释迦像》,是北宋初年的名家大作。

3神秘的《秋林群鹿图》

如果说《文会图》、《江帆山市图》和《如来说法图》还不够令人迷惑,那么《秋林群鹿图》堪称中国绘画史上最神秘的作品。

台北故宫藏有《丹枫呦鹿图》和《秋林群鹿图》,都是限制展出的作品。这两幅画题材一样,尺寸一样,画法也一样,应该是同一个作者画的一组画。笔者2016年看到了《丹枫哟鹿图》,此次看到的是《秋林群鹿图》。

之所以说《秋林群鹿图》(包括《丹枫哟鹿图》)神秘,是因为它们无法被放进中国绘画史的任何一个分类。中国绘画史有自己的体系:山水、花鸟、人物、风俗等,每个系列都有画法、代表作和历代的变迁过程,然而《秋林群鹿图》的画法和谁都不像,画的极好,但是完全不知道从何而来。中国画自古讲究“留白”,然而《秋林群鹿图》画的不能再满了,繁密的树叶色彩缤纷,布满整个画面,历史上从没人这么画过。

《秋林群鹿图》不是尝试性的作品,而是大宗师的妙笔生花,画法缥渺难寻,气韵高古神异。只见画上的群鹿栩栩如生,鹿身上有双勾画边,但是身体全用细腻笔法晕染而成,这是近乎不勾边的没骨画法。这画法极难,但是作者举重若轻,把群鹿的神态乃至于肌肉感全部画出来,这是对鹿群的细致观察和反复写生才能做到的。

考察这画的来历,能看到元代文宗皇帝的收藏印“奎章”和“天历”,清宫对《秋林群鹿图》的标注为五代人画。台北故宫李霖灿先生在北宋初年郭若虚的《图画见闻志》里找到这样的记载:“皇朝与大辽国驰礼,于今仅七十载……庆历(1041-1048)中,其主以五幅缣画《千角鹿图》为献,旁题年月日御画。”据此推断,《丹枫呦鹿图》和《秋林群鹿图》应该是辽代《千角鹿图》五幅中的两幅。

笔者认为《秋林群鹿图》是辽代的,因为画上的鹿是北国秋猎常见的动物,树木植被也和内蒙古的树林风貌接近,绘画工具、材料、景色都对的上。至于独特的风格,笔者大胆猜想,辽国疆土广阔,没准儿是哪个番邦的大画家,来到中国学画(如后来清代意大利人郎世宁一样),结果开创了一个前无古人后无来者的画派。《秋林群鹿图》画风成熟,背后应该是有一个绘画流派,但是辽国灭亡垂千年,留下的文物少,资料少,艺术记载更少,让人看着摸不着头脑。这些特殊的作品在提醒人们,中国的艺术史其实比人们所知道的要复杂得多。(谢田)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-08/06/content_270585.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·画中仙气

- ·赵时春诗文的地域特色

- ·梁肃与中唐古文运动

- ·李梦阳的文化人格

- ·老北京人的四季 节气里的市民生活

- ·将“新民”寓于家教之中