大唐异乡人

来源:北京晚报

时间:2018-09-20

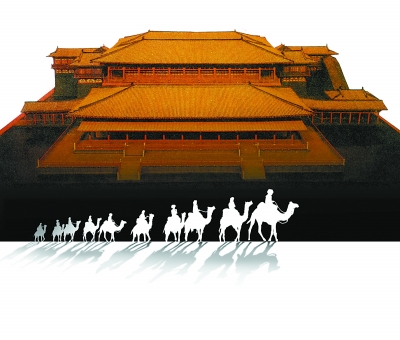

麟德殿复原模型图,此殿是唐朝皇帝宴饮群臣、观赏歌舞之所。视觉中国供图

有唐一代,盛极一时。唐王朝疆域广阔,威极四方。既有贞观、开元这样的盛世,亦有天宝式的混乱。盛世有赖于明君能臣,同时也为后世孕育了充沛的文泉府库。中晚唐的逐渐衰落与动荡,更为王朝增添了悲壮的色彩。这些,都让这个朝代有着述说不尽的故事与风华。

正在中国国家博物馆举行的“大唐风华”展览就能让观者在参观珍贵唐代出土文物的同时领略唐朝的风华。作为东方最强盛的王朝,大唐吸引了许多异国人来此。他们中有人醉心于大唐文化,来此学习;有人羡慕大唐的财富,来此经商捞金;亦有周围小国,慑于大唐威仪,送来质子……这些前来大唐的异乡人背后,同样有着值得一说的故事。

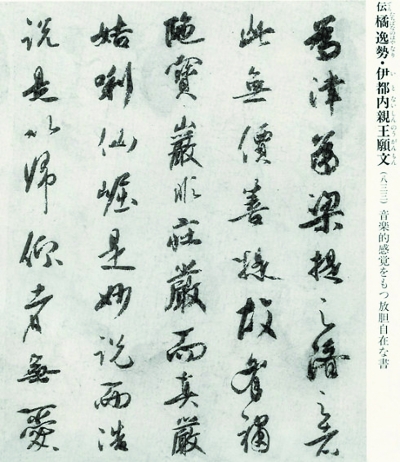

1橘逸势:留唐一年,留名书史

近期,中国国家博物馆举办的“大唐风华”展览开幕,展出了多件历年出土的唐代珍贵文物,让观众从文治、武功、生活、学术思想状况等多个侧面了解中国古代史上盛极一时的唐王朝。大唐之大,既体现在疆域,亦体现在包容。这种包容从客居大唐的异乡人身上便能窥知一二。

说起异乡来客,最为人熟知的便是从日本来的遣唐使及随之而来的留学生了。日本累计向大唐派遣遣唐使十九次(其中有两次未能成行),历时近百年,在这些人中颇有些知名人物。学者、书法家空海法师就是其中一员。空海乘船来唐时,与他同行的还有一位叫橘逸势的青年。

这次的遣唐使是藤原葛野麻吕,一行人于唐德宗贞元二十年(804)从日本来到唐长安城。受当时造船技术、航海经验限制,日本来唐的使节经常会遭遇海难,这次也不例外。所幸有惊无险,历时半年多,一行人终抵长安。

无论是中国抑或是日本的史书,都对橘逸势的记载不多,但可以通过一些旁证进行推测:其祖父的另一个孙女,是后来日本嵯峨天皇的皇后。如此想来,橘逸势应当是朝廷的皇亲国戚子弟。这也能解释他为何被评为“为性放诞,不拘细节”。按照当时规矩,入国子监学习者须是三品以上显贵的子孙,“外蕃”留学生则非皇子王孙不得入,所以外国留学生大多进入供五品以上官僚子弟就读的太学学习。这样想来,橘逸势最不济也应该进入太学学习,按照当时的惯例,这位20出头的青年应当在大唐学习20年——但橘逸势不仅没有进入太学,还在大唐留学一年后便提出回国。

橘逸势委托同他一起前来的空海法师帮他写了“回国申请”《为橘学生与本国使启》,其中内容或许能解释橘逸势为何比预计时间早了19年回国。文中有“今山川隔两乡之舌”的说法,可见橘逸势的汉语水平不高。据史料记载,日本的留学生在来唐之前都会经过一段时间的汉语学习,像空海就曾在大学明经科学习。因为资料较少,很难得知橘逸势是否经过这样的基础培训。但回国申请的妙笔是空海写的,橘逸势还需空海为他捉刀,可见橘逸势并没能过得了困扰留学生千百年的“语言关”。

“日月荏苒,资生都尽。此国所给,衣粮仅以续命,不足束修读书之用”的说法则说明橘逸势在大唐的经济条件不好。本来,国力强盛之时的大唐对于留学生十分优待,一律官费,住宿吃饭都是政府供给。但橘逸势来时已过“安史之乱”,大唐国力不如之前,想来对留学生的资助也就弱了一些。汉语不好、资财不丰,都导致了橘逸势“未遑游槐林”,未能进入太学学习,仅仅一年,便提出回到日本。

在这一年的时光中,橘逸势倒也没有完全荒废,他“历访明哲,受业学之”、“且温且习,兼学琴书”,一边学习汉语一边学了抚琴、书法,同时广交贤达之人。相传,橘逸势还曾向名动一时且“长于章草,为时所宝”的大诗人柳宗元求教过书法。

空海为橘逸势写的申请中这样总结橘逸势的留学生活:“见所学之者,虽不大道,颇有动天感神之能矣。”长安的诗人学者将其称为“橘秀才”。唐人送别空海和尚回国的诗共七首,其中沙门昙靖、鸿渐和郑壬的诗均题为《奉送日本国使空上人橘秀才朝献后却还》,三首诗分别写道:“异国桑门客,乘杯望斗星。来朝汉天子,归译竺乾经。万里洪涛白,三春孤岛青。到宫方奏对,图像列王庭。”

“禅居一海间,乡路祖州东。到国宣周礼,朝天得僧风。山冥鱼梵远,日正蜃楼空。人至非徐福,何由寄信通。”

“承化来中国,朝天是外臣。异才谁作侣,孤屿自为邻。雁塔归殊域,鲸波涉巨津。他年续僧史,更载一贤人。”

虽然诗中提到的多是空海,但是几位大唐诗人却在诗题中将橘逸势与空海并举,可见橘逸势在当时的文人圈子中亦是活跃的,也得到了一定程度的认可。元和元年(806)正月日本使判官高阶远成向唐宪宗请求,留学生橘逸势、留学僧空海所学有成愿回本国,得到了唐宪宗的许可。橘逸势等于四月离开长安,同年八月回到日本。回国之后,虽然橘逸势在政治上并未成功,但是却因其擅书而与空海、嵯峨天皇并称为“平安三笔”。

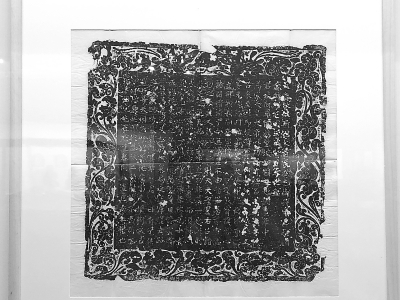

阿罗憾墓志拓片

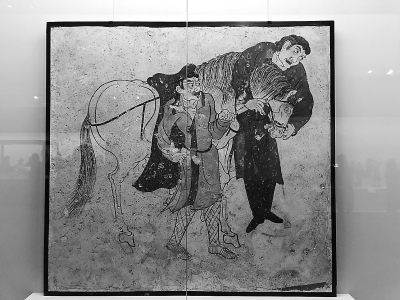

胡人备马图

彩绘釉陶胡人俑

2 日本遣唐使:不只是学习

日本向唐派出遣唐使多是学习大唐的知识、政治制度,除此之外,亦不乏其他目的。有历史学者就曾提出,日本在630至659年派出遣唐使,其实还企望通过遣唐使成员在长安的活动,了解和探察军事情报,或通过遣唐使,与唐协调在朝鲜半岛政策。

654年唐高宗曾致信给日本天皇:“王宜遣兵救之(按,此之指的是朝鲜半岛上的国家之一新罗)”。学者王金林曾在其文章中指出,从日本第二次、第三次派遣遣唐使的时间仅隔一年就可以推知这点。653年正月,日本派出以位阶小山上(日本官阶)的吉士长丹为首的遣唐使团队。654年二月,日本又派官阶高出五六阶的使者——曾在唐朝生活二十三年,十分了解、熟悉唐朝,位至大锦上(19阶爵位中居第7位)的高向玄理。此人同时是大化改革集团的最高顾问、核心人物。

第二次、第三次遣唐使虽然没有在关于朝鲜半岛问题的会谈中取得实质性成果,但是日本却由此彻底地了解了唐朝对于朝鲜半岛纷争的态度。对于当时的日本朝廷来说,遣唐使的两个目的,只要其中一个目的能达到,也就算成功了。第二次遣唐使虽然在朝鲜半岛问题上收获甚微,但在引入唐文化方面却是成功的,因此,当大使吉士长丹一行返回日本后,朝廷特别予以褒奖:“褒美西海使等,奉对唐国天子,多得文书、宝物。”

659年夏天,日本第四次派出遣唐使团,于当年闰十月抵唐,此时正是唐朝准备远征百济的前夕。据推测,日本使团除了通过正常途径进行交涉外,还采取不正常手段搜集情报。据此次使团成员之一的伊吉连博德的记载,使团抵达洛阳后,唐朝廷礼遇甚厚,唐高宗多次接见,亲自询问日本的情况,而且在唐朝廷的冬至盛会上,日本使节出尽风头:“冬至之会,会日亦觐,所朝诸蕃之中,倭客最盛。”

但过了不久,待为上客的遣唐使成员中却有人沦为阶下囚,进而大使及使团成员被软禁于长安。从后来朝廷答应免罪,并立即发布敕旨:“国家来年必有海东之政,汝等倭客不得东归。”由此分析,遣唐使所作违法之事,肯定与第二年唐朝征伐百济有关。很可能遣唐使的成员探得唐朝即将出征的军事情报,故而遣唐使团成员一直被软禁,直到百济灭亡。

3 西域来客:米国的质子和音乐家

秦汉以降,中原王朝与西域多有交往。强大的唐王朝自然对于西域国家有很强的吸引力,月氏人迁居中亚而建立的康、安、米等小国就对大唐心向往之。西安西郊出土的米国后裔米继芬墓志,便是有力证据,这一墓志碑石目前也在“大唐风华”展览中展出。

米继芬墓志全名《大唐左神策军故散副将游骑将军守左武卫大将军同正兼试太常卿上柱国京兆米府君墓志铭并序》,据此可知其在大唐的经历。墓志显示,米继芬的父亲是米国人,名叫突骑施,因为“远慕皇化,来于王廷,邀至京师,永通国好”。也就是说,在这一时期,米国服于大唐之威,送来质子。就像大唐朝廷会赐予经历海浪肆虐而到来的日本留学生官职一样,唐朝同样会赐予友邦来的质子官职。米继芬的父亲突骑施蒙皇帝恩宠,历任辅国大将军、行左领军卫大将军。

到了米继芬这一代,他承袭了质子的身份,代表米国政府来到唐朝首都长安,到唐帝国给予他的官职,在左神策军充一名闲散的副将。神策军是保卫皇帝的禁军之一,领导神策军的又几乎都是封建统治集团皇帝最亲信的太监。

唐人墓志具有盖棺定论性质,米继芬的墓志中记载了撰者对其评价:“孝以敬亲,忠以奉国。四善在意,七德居心。信行为远迩所称,德义实闾里咸荷。风神磊落,度量宏深。”米继芬的墓志中还记载了其妻儿的情况:妻子在丈夫去世后心情极差,“恨孀居之苦”。米继芬的两个儿子,长子名曰国进,任右神威军散将、宁远将军。幼子出家为僧,法号惠圆,礼佛于大秦寺。可见米继芬一家三代都心悦诚服于大唐,而这样一个一心仰慕大唐王朝,孝敬忠诚的质子因为染病离世,唐统治者自然差人写下了对其极高的评价,这也说明了当时的西域国家确实对大唐有着深厚的崇敬。

当时西域各国有许多人到唐朝来,而他们渐渐也都以自己的国家为姓氏。其中就有来自米国的音乐家父子米嘉荣、米和。南宋邓名世在《古今姓氏书辩证》中记载:“西域米国胡人,入中国者,因以为姓,唐……有供奉歌者米嘉荣,其子米和郎。”

唐代段安节所著的《乐府杂录》中也有记载:“贞元中有田顺,曾为宫中御史娘子,元和、长庆以来,有李贞信、米嘉荣、何戡、陈意奴。”

米嘉荣歌唱技艺高超,但逢其年老,却未能得到后辈尊重。通过《全唐诗》卷十三中所载刘禹锡诗《与歌者米嘉荣》就能看出:“唱得《凉州》意外声,旧人唯教米嘉荣。近来时世轻前辈,好染髭须事后生。”刘禹锡又在另一首诗中写道:“一别嘉荣三十载,忽闻旧曲尚依然。如今世俗轻前辈,好染髭须事少年。”米嘉荣之子米和也是音乐家,长于乐器演奏。《乐府杂录》中“琵琶”词条之下有载:“咸通中,即有米和,即嘉荣子也,申旋尤妙。”

4 突骑施王子仰慕大唐

突骑施(这里的突骑施是突厥部落之一,非前文提到的米继芬父亲)原系突厥十姓部落之一,散居伊犁河流域。显庆三年(658年),唐朝在中亚广设羁縻都督府州,于突骑施部落设置过嗡鹿州和洁山两个都督府。

公元7世纪末,西突厥可汗不为诸部所服,呈现十姓无主的混乱局面。突骑施酋长乌质勒借机起兵,控制了西突厥大部分领地。开元六年(718年),突骑施可汗苏禄又南下楚河流域,攻陷唐朝控制中亚七河流域的重镇碎叶(今吉尔吉斯斯坦托克玛克西北的阿克贝西姆古城),正式建立以碎叶为大牙(突厥王庭),以弓月(今新疆霍城县阿力麻里古城)为小牙的突骑施汗国。当时,大食军队正不断向中亚发动进攻。唐朝为利用西突厥诸部抵御大食东侵,答应了苏禄的请求,承认其政权并册封他为新的十姓可汗,而突骑施也继续称臣于唐。

现代史学家分析,突骑施的兴起客观上成为唐在西方的军事屏障,避免了唐军与大食军队的直接对抗,对遏止大食东侵起了至关重要的作用。但苏禄死后,突骑施内部因争夺汗位发生严重对立,莫贺达干和都摩支两大部落相互攻伐。开元二十七年(739年),唐玄宗应莫贺达千的请求派兵平息了突骑施的内乱。自此西突厥十姓部落纷纷要求内属唐廷,突骑施汗国遂亡。自苏禄定都碎叶至唐军平息突骑施内乱,突骑施汗国二世而亡,仅存在22年。

2011年10月在西安西郊南村发掘的一座唐墓中,出土了一方《唐故突骑施王子志铭》墓志。根据墓志的内容可以知道,这位王子名为“光绪”,于唐代宗永泰元年(765年)逝世,直到永泰二年(766 年)才埋葬,或许他的死亡讯息要传到遥远的突骑施等待回音,也或许依据汉人丧礼制度等待一年左右时间才予埋葬。

这位王子自少年就从西域来到京师长安作质子,墓志称赞他“缅慕华风,遂袭冠带”,似乎脱离本民族的风俗,融入中原汉人之中。“光绪”名字也透露出他汉化已深,放弃了突骑施的本名。也或许是唐朝朝廷赐名于他,有意不说突骑施名字,墓志亦未提及其父奉德可汗的名字。“光绪”王子虽有墓志,但语焉不详,再结合米国质子米继芬的故事可知,当时在大唐的质子很多,更可察周围小国对于强大中原王朝的仰慕。

唐初,王朝平定西突厥汗国,使波斯与中国之间的交通障碍完全解除,创造了双方得以密切往来的客观条件。从7世纪30年代起,阿拉伯人在向东扩张中对波斯发动了一系列战争,使萨珊王朝(波斯历史上的王朝之一,其存在时间大致相当于中国的南北朝、隋朝、唐朝前期,为西亚最大的国家)岌岌可危,这也是萨珊王朝积极寻求唐朝支持的原因。

波斯统治者伊嗣俟曾在逃亡之中于贞观十三年(639)、贞观二十一年(647)和贞观二十二年(648)三度遣使来华,以求联合唐朝对抗大食。在唐代,来华的波斯使臣中阿罗憾最为有名。1909 年,清代金石学家端方在《陶斋藏石记》中刊布了阿罗憾墓志的碑文。学者林梅村在1995年发表的论文中,根据上下文将端方缺录的七字补入五字,使得碑文最终呈现为:“大唐故波斯国大酋长、左屯卫将军、上柱国、金城郡开国公、波斯君丘之铭。君讳阿罗憾,族望,波斯国人也。”

阿罗憾在高宗执政时进入大唐,被授予官职。出使西域有功而授予其官职:“大帝以功绩有称,名闻西域,出使召至来此,即授将军北门右领使,侍卫驱使,又充拂林国招慰大使,并于拂林西界立碑,峨峨尚在。”

在阿罗憾的努力下“诸国肃清,于今无事”,所以被评价为“岂不由将军善导者,为功之大矣。又为则天大圣皇后召诸藩王,建造天枢,及诸军立功,非其一也……”景云元年四月一日,阿罗憾过世,享年九十有五,最终葬在东都洛阳建春门外。

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-09/18/content_282621.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·谈孟子的“三宝”思想

- ·古代灯具艺术的环保理念

- ·明清时期故宫如何防火

- ·谈谈语言的简称

- ·百年丰台站

- ·曾国藩“非人脉交友”