宫中秋月

来源:北京晚报

时间:2018-09-25

宋徽宗《闰中秋月帖》

东晋王献之《中秋帖》

“暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。此生此夜不长好,明月何年何处看。”中秋夜重温苏轼的《中秋月》别有一番意境,千年前的中秋夜,月光皎洁,诗人对月感怀,这一古朴的画风,散发着浓浓的传统文化的韵味。

中秋节源于古人的月亮崇拜,祭月早在周朝就已开始,“祭月于坎”是周人祭月方式,他们在幽静的低处进行祭祀。春秋末年《周礼》中出现了“中秋”两字。秦汉时中秋主要还是以皇家祭月为主。《史记》中有“祭日以牛,祭月以羊彘特”的记载。自汉武帝开始用牛来祭日,用羊来祭月。在当时,祭祀对于皇家来说是很庄重严肃的大事。而中秋节作为一个传统节日确立,并从皇家逐渐影响到民间,还要追溯到中国传统文化最为昌盛的唐宋时期。

1 唐宋宫廷里的中秋节

从唐代开始,中秋这天不光是祭祀了,皇帝会在宫里举办宴会来庆祝。唐朝比前朝多了“玩月”活动。在古代人们习惯把赏月叫做玩月,其实意思是一样的,像唐朝著名诗人刘禹锡就写过一首词叫《八月十五夜玩月》。但是让“玩月”真正发展起来的还是唐玄宗。《开元天宝遗事》中有云:“中秋夕,上与皇妃临太液池望月。”唐玄宗的生日是农历八月十五,和中秋节是同一天称作“千秋节”,之后很多人都认为这是中秋节的前身,所以每逢这天宫里必要大摆筵席庆祝。 那曲流传千古的《霓裳羽衣舞》,就是唐玄宗创作,杨贵妃在中秋宴会上表演的。当然,除了《霓裳羽衣舞》以外,在唐朝的宴会上还有“舞马”的表演。史籍中记载,玄宗曾命舞马四百蹄,每逢中秋节宴设酺会,舞于勤政楼下。乐曲结束,舞马们跪在地上口衔酒杯给唐玄宗祝寿。除了歌舞表演,在宴上唐玄宗还要赐四品以上官员金镜。同时大臣没给皇帝献寿也要送“千秋镜”。这些镜子中有一种叫做“月宫镜”,上面有明显的月亮的轮廓,刻着玉兔、嫦娥、桂树等。

据传月饼最早起源正是在唐代,唐军远征,恰在八月十五凯旋,沿途有吐鲁番商人为唐高祖李渊献饼祝贺。李渊拿出圆饼,指这空中的月亮说:“应将胡饼邀蟾蜍。”说完把饼分给群臣,从此就有了中秋吃饼食的习俗。《洛中记闻》中也提到过,月饼本来是宫廷美食,唐僖宗在中秋节吃月饼,觉得味道极美,便命御膳房用红绫包裹月饼赏赐给新科进士。从这个角度来讲,月饼可以说是一款宫廷中走出去的小吃。

尽管唐朝人们在中秋这天就已经开始庆祝了,但直到北宋才正式把八月十五定为中秋节。宋朝的宫廷“中秋晚会”热闹非凡,皇上与大臣一起赏月、吃“宫饼”,苏东坡曾描述道:“小饼如嚼月,中有酥和饴。”周密的《武林旧事》中也记载了南宋淳熙九年的中秋宴,席摆在格调清雅的香远堂内。香远堂建在水边,里面的御榻、屏风、器具都是用水晶做成的。香奁里装满了上好的香料,屋子里弥漫着幽香。向外看去满池的荷花和高高挂在天上的月亮,这里是赏月最佳的场地。

当时,水池南岸已经有五十个女童奏起了清乐,北岸还有教坊乐伎二百人相和。皇上会邀请六品以上的官员参加宴会。太上皇赵构点歌,让贵妃用白玉笙独吹一首《霓裳中序》助兴,皇上和大臣边欣赏乐曲边赏月直到深夜。宋朝中秋宴的《踏歌》表演是中秋之夜的压轴戏,身着彩衣的宫廷舞女们随着音乐甩起水袖,踏地为节,蔡卞在《宣和画谱》里描写的:“中秋夜,妇女相持踏歌,婆娑月影中”,其美轮美奂可见一斑。

宋朝在中秋节这天还要放河灯来祈福,皇家对它更是喜爱有加,在节日时后宫的嫔妃宫女纷纷在湖上放河灯。宋朝更重要的是赋予了中秋节以“团圆”的意思,在宫廷中皇上和大臣后妃们举行宴会。老百姓也会全家聚在一起举行家宴。可以说宋朝对于中秋的定型,一直延续至今日。

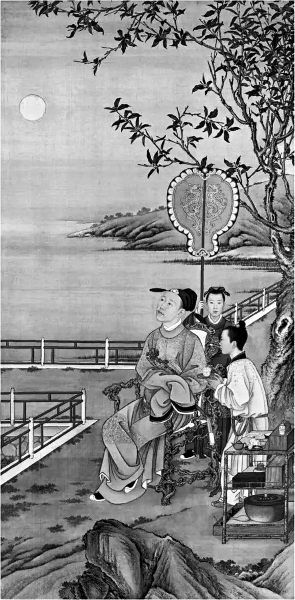

明代沈周绘制的《十四月夜图》

效仿古人观月图,画师为乾隆帝绘制《弘历观月图》。

2 嘉靖帝北京建月坛

元代沿袭了宋朝的习俗,在中秋节,除了寻常的歌舞,还在庆祝中增加了他们所熟悉的“打仗”的内容。元朝的皇帝,酒喝到高兴了,便开始观看“凤队”与“鹤团”的水战,两军交战甚是精彩。而且,对于元朝蒙古族,这样一个马背上的民族,他们还很喜欢在中秋做“追月”的游戏:骑在骏马上,随着皎洁的月光,执着地追逐月亮。 到了明清,中秋节这一天,庆祝活动更加盛大。首先,对皇帝来说,祭月仪式更加盛大。嘉靖皇帝扩建北京城的同时,在京城的西郊,按照先天八卦的方位,专门为月神,即夜明神兴建了一座祭坛。这便是如今阜成门外南侧的月坛公园。当年这里的正式名称是“夕月坛”。夕月坛总体布局与朝日坛(即朝阳门外的日坛)类似,主要建筑根据历史记载包括“(祭)坛方广四丈,高四尺六寸,面白琉璃,阶六级,俱白石。坛四面环绕矮墙,高八尺,厚二尺二寸。墙四面有棂星门,西、南、北各一门二柱,东门为三门六柱。”

不过两者的外观有较大的区别,朝日坛因为用以祭祀太阳,所以坛体表面铺设红色琉璃砖,以象征日光,夕月坛则为了比拟月光而铺设白色琉璃砖,古人在建筑设计方面的用心可见一斑。值得一提的是,当年祭祀天地日月四神的日期,和二十四节气中的四个重要日期正好重合。祭天选在了冬至日,即北半球昼最短夜最长的那一天,白天开始逐渐变长,象征着阳气的回升。祭地则相应地选择了夏至,即北半球昼最长夜最短的这一天,象征着阳气开始衰落。祭祀太阳和月亮则分别选在了昼夜平分的春分和秋分,因此四个日期正好将一整年平分。

除了日期选择的用心之外,为保证整个祭祀过程的肃穆,中途不允许任何闲人进入。崇祯十三年的祭月仪式,为了保证祭月不被影响,特向兵部下达三道“行稿”令,即《兵部为夕月坛祭祀派拨巡军事行稿》、《兵部为祭祀夕月坛礼仪门禁事题行稿》和《兵部为祭祀夕月坛时分守信地官兵不得喧哗冒替事行稿》。以上种种都不难看出皇帝对于祭月的重视,因此不管朝代怎样更迭,历代帝王们对于月亮的敬畏之心还是传承了下来。

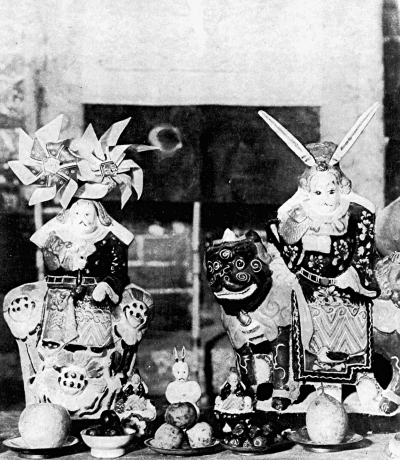

除了夕月坛有相关的仪式以外,清宫之内对于月亮的尊崇也是热火朝天。如紫禁城的乾清宫内每年中秋都会摆设专门的供案,以摆放“如意月供”。其中正中央摆放“月光神码”,这是从明代的“月光纸”演变而来的,也称为“月光马儿”,其实就是一张绘有太阴星君、神菩萨和月宫玉兔的纸张,其左右两侧则摆放子母藕和黄豆角。

数千年来,不管是宫廷还是民间,古人们对于中秋节都非常喜爱,也形成了非常深厚的“赏月”文化传统。这或许源于一直以来,人们对月亮充满了好奇之心,在科技不发达的古时,人们通过神化传说、祭祀以及诗歌来表达自己对于月亮的喜爱之情,而今天人们则用科学技术,探索人们心心念念的月球。

3 中秋节明清宫廷吃食

中秋祭祀之后,宴会自然少不了。宴会中,月饼是当仁不让的主角。明末宫内太监刘若愚在他所著的《酌中志》中说:“宫中赏秋海棠、玉簪花。自初一日起,即有卖月饼者。加以西瓜、藕,互相馈送。”如此看来,明清时,宫内要过中秋节,早早地便开始准备了。而且那时候,送月饼也成了一种风俗,与月饼同时作为礼品馈送的,还有西瓜和莲藕等瓜果菜蔬。

明代宫廷的美食除了月饼之外,还有一个特殊的主角——螃蟹。《酌中志》中记载:“始造新酒,蟹始肥。”用新酿的美酒搭配螃蟹,味道自然美极了。而且凡是宫眷内臣,人人都有螃蟹吃。宫眷、内臣们五六成群坐在一起共食,大家一边嬉嬉笑笑,一边仔细地将蟹肉剔拣出来,蘸醋蒜食用以佐酒,整个享用过程热闹不已。极有耐心的人,会“剔蟹胸骨八路完整如蝴蝶式者,以示巧焉”。

中秋之夜望着圆月,更是饮酒赋诗的好时机。宫廷中怎么少了这样的雅趣呢?明代永乐年间的中秋,明成祖朱棣常在宫中举办中秋宴会。可恰巧有一年的中秋之夜,月亮被云给遮住了,见此情景,朱棣心情颇为不悦,于是便命大学士解缙赋词。解缙脱口而出《风落梅》一阙:“姮娥面,今夜圆,下云帘,不着臣见。拼今宵倚阑不去眠,看谁过广寒宫殿。”朱棣听后,非常高兴,干脆停止饮酒,等待明月当空。果然,没过一会儿,圆月重新露了出来,朱棣大笑赞道:“解缙乃真才子,有巧夺天工的手段啊!”朱棣遂命宫人高酌酒樽,一时兴尽狂饮。

清代,将月饼存至新年的习俗被演绎到无以复加的程度。前文提到,中秋节,清代皇帝祭月后,宫中还有摆放“月光神码”祭拜月亮的习俗。宫中祭拜月亮之后,要摆放一块重达十斤的大月饼,月饼两侧则对称排列着应季鲜果,一侧为苹果、梨、柿子,另一侧则是葡萄、石榴、桃。每一侧还要再配上一个西瓜。这些瓜果梨桃,象征的正是一年辛勤农业劳作所带来的回报。

中秋夜赏月之余,大家还要分食月饼。那块十斤重的大月饼会有专人负责,收贮在一处阴凉干燥通风处,以便保存到来年的除夕再食用,其余的月饼则按照纹饰中的“边栏”或“月光”等部位分给众人食用。在档案中就曾记载了光绪十五年(1889年)中秋节分食月饼的情况,其中月光部分切成19块,边栏部分切成十八块,分给太后、皇后、珍嫔、瑾嫔以及各宫的首领太监食用。

当然这一天皇帝也会给其他大臣发中秋节的“福利”,那就是月饼一大盒,这一盒月饼是民间售卖的月饼不能比拟的,光重量就有二十五斤,里面有四寸月饼五块,两寸半月饼十块,自来红、自来白各十五块,奶皮月饼十块,除此之外还有一些应季瓜果等点缀其中。

论起清代皇宫中的月饼,大多由内膳房制作,花样包罗了京式月饼、苏式月饼和广式月饼。从款式来说,包括奶油和面做成的奶酥油月饼,也有用香油和面做成的香酥皮月饼。月饼模子也是精美异常,总体上来说清宫的月饼模子有八种规格,大小不一,模子大多都是玉兔、蟾蜍、桂树、广寒宫之类。故宫所展出的月饼木模中有一个比较有特色,模子正中央是广寒宫,拿着药杵的玉兔站在一旁,桂花树生长的及其茂盛,甚至盖住了玉兔和宫殿。在广寒宫的上面满是时卷时舒的白云,在其侧还有“葫芦”、“洞箫”、“荷花”等八仙法物的纹饰。

当然,有的宫廷月饼是不需要模子的。慈禧太后爱吃的“翻毛月饼”就属于此类,这种月饼的皮儿十分酥。当然,除了翻毛月饼,如今人们所熟知的“自来红”“自来白”也是不需要模子的。直到今日,“自来红”“自来白”月饼还是老北京人平日常吃的糕点。传说当年京城瘟疫,多亏“兔爷”带来红白两种药才治好了病,后来红白两种药便变成了月饼“自来白”“自来红”。

4 中秋节乾隆基本不在北京过

中秋节对于乾隆皇帝来说应该是不同寻常的,因为他自己的生日即为阴历的八月十三,与中秋节仅有两天之隔,皇帝的生日在过去也是个重要的节庆,称为“万寿圣节”,因此这两个节庆往往是连在一起庆贺的。

在如今以乾隆为题材的宫廷戏剧中,观众常能见到乾隆皇帝在紫禁城或圆明园庆贺中秋节的场景,甚至有流传非常广的说法提到,在北京圆明园中有一处名为“万花阵”的西洋式迷宫,乾隆皇帝中秋之夜在这里会举办各种活动。其实,这样的场景在乾隆年间基本上是见不到的。乾隆皇帝自即位第六年起,他的中秋节便基本上是在承德避暑山庄度过的。究其原因,是和避暑山庄特殊的政治地位有着紧密联系的。

避暑山庄离木兰围场很近,木兰围场是清代帝王举行秋狝大典的场所。秋狝的意义在于让游牧民族出身的满洲八旗兵不忘记自己的根本,通过狩猎的方式训练自己的骑射技能,同时也让他们铭记祖先骁勇善战以及艰苦朴素的本色。同时秋狝还团结了蒙古以及西藏等各少数民族地区的首领,以达到巩固清帝国的大一统的最终目的。

因此康熙、雍正、乾隆、嘉庆四代帝王对于秋狝都十分重视,雍正帝虽然在位十三年由于政务繁忙和巩固帝位而未开展秋狝,但他对自己的继任者万般叮嘱此后务必要把秋狝视为头等大事,乾隆皇帝自然不敢怠慢,他将其祖开创的制度一板一眼地延续下来,每年的阴历七月左右,便要从北京出发前往承德,接下来的八月在避暑山庄度过自己的生日和中秋佳节之后,便起身前往围场举行秋狝盛典。他的接任者嘉庆皇帝同样恪守规定,并最终在履行自己对父皇的承诺中,因劳累过度而突发急病,用自己的生命捍卫了秋狝的地位。

由此可见,康熙至嘉庆这四朝,每年的七月底到九月,避暑山庄便迎来了一年的最热闹的时期。每天避暑山庄的清音阁都热闹非凡,各类戏剧你方唱罢我登场。乾隆五十八年农历八月十一日,乾隆皇帝最宠幸的权臣和珅曾陪同来自英国访华的马戛尔尼使团参观避暑山庄,游览中马戛尔尼为避暑山庄精美的建筑所折服。在乾隆皇帝生日八月十三日当天使团送给乾隆皇帝很多西方的精密仪器,乾隆皇帝甚是高兴,便邀请使团一起到清音阁看戏。据资料记载,乾隆皇帝为英国使团特意编排了一出“朝贡戏”,名为《四海升平》。其唱词有“故有英吉利国,仰慕皇仁,专心朝贡。”等字眼,可谓是专门的“私人订制”。

当然,到了中秋节这一天,即便是在避暑山庄,皇帝的饮食与平时也有很多不同之处。如乾隆五十三年(1788年)中秋节,乾隆皇帝在避暑山庄“东宫”勤政殿所进的早晚膳,从其菜单来看,可谓是极尽奢华。其中早膳:羊肉片一品,清蒸鸭子煳猪肉攒盘一品,竹节小馒首一品,小月饼一品……晚膳则为:鸭子火熏白菜一品,羊肚丝一品;后送白蘑爆炒鸡一品,蒸肥鸡烧鸡肉卷攒盘一品,象眼小馒首一品,月饼一品,饷藕一品……其中还有一种叫“额食”的菜品,其含义大致是摆放在距离皇帝比较远的地方,供用餐时“远观”的陈设,皇帝并不一定享用。(杨征 陈芯仪)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-09/24/content_284162.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0