玄宗的宸游

来源:北京晚报

时间:2018-10-10

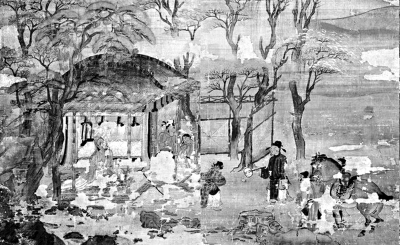

《山水屏风》唐式六条屏原貌

《唐玄宗宸游图》(又名《山水屏风》)局部

说起中国古代的帝王画像,除了早已被学界发现并研究的清宫旧藏之外,其实还有个别不为人知且年代高古的珍贵作品存世。笔者在海外寻访各大博物馆的时候,就发现了一件被忽略的帝王图像:《唐玄宗宸游图》。它现在被称为《山水屏风》,是日本东寺的旧藏,现收藏于日本京都国立博物馆。 这件《山水屏风》由于年代高古,且缺乏早期资料,所以历来众说纷纭,按照目前日本学界的主流意见,这是一件不晚于11世纪的“唐绘”(中国主题)屏风,是日本平安时代“国风文化”的代表性作品。我一年前曾在日本京都见到过这件作品,其风格之特殊,唐代气质之显著,都是我前所未见的。我认为,绝对不可以因为日本学者宣称这件作品是平安时代的艺术代表,就轻易认为这件作品上画的都是日本的风景人物,从而断绝了它和唐代的联系。实际上,日本学者也无法否认这件作品的“唐绘”身份。

1 中国风还是日本风

人们对古代文物的研究,往往会被今天的概念所左右。有日本学者认为,《山水屏风》上的主题或许是唐朝,但是画上的景色人物都来自日本,原因在于画上有山樱,那中国所没有的,所以一定就是在画日本的风景。但实际上,樱花是从中国传入日本的。白居易有诗云:亦知官舍非吾宅,且删山樱满院栽,上佐近来多五考,少应四度见花开。全世界约40种樱花类植物野生种祖先中,原产于中国的有33种,唐朝时樱花已普遍出现在私家庭院,属于常见花卉,唐朝画上出现樱花是再正常不过了。

日本学者用今天的概念来想当然,得出了唐朝没有樱花的结论,这个例子说明,用今天的印象去简单推测古代,是会有问题的。

还有学者指出,画面上人物的幞头,两脚外翘,属于硬脚幞头,是五代以后的形制,所以画面上人物绝非来自唐代。实际上这也是个误解。唐代初期的幞头是软脚的,垂在脑后,然后唐代中晚期的图像极度缺失,接着就是宋代的展脚幞头了,所以有人看到硬脚就说这不是唐代。

幸运的是,敦煌藏经洞里有一个唐咸通五年(864年)的绢本佛画,上面人的幞头就是硬脚外翘的。敦煌偏远,内地风俗传来应该要经过一定时间,所以唐代非但有硬脚幞头,而且应该出现得更早甚至更普遍。

这个硬脚幞头说明了一个尴尬的现实,就是我们对唐代的了解其实很少,专家的判断依据也就是几个零星的图案而已。如果没有藏经洞里的那个画,这个事情就说不清楚了。中国绘画在北宋以前的留存,用一句凤毛麟角来形容,是再合适不过了,除了敦煌文物之外,没有争议的作品一只手都数得出来。图像的罕见与文物的散失,导致了后人对唐代研究的极大困难。我发现,《山水屏风》上面的物质样貌,能考证出来的,都可以追溯到8至9世纪的唐代。有一些考证不出来的,其实也无法判断究竟是失传的唐代风貌还是日本平安时期的独创。《山水屏风》上有山水、人物、马匹、建筑,清晰地展示了古人的艺术手法和物质生活状态。我认为,对于唐代的物质图像研究而言,这件作品的价值不可低估。

在更多的探讨之前,首先要明确这幅画的年代和背景。

这幅《山水屏风》是唐式的六条屏,画面上有日本没有的大江河,人物戴唐代幞头,画的主题必然是中国唐代,所以没有人怀疑其“唐绘”的主题。实际上,日本人自古就喜欢画中国,中国主题的唐绘从8世纪到19世纪盛行了一千多年,《山水屏风》是留下的最早一幅而已。

这幅画有几个特点。首先,其远景近景都很清晰,不像宋人那样分别对待。第二,中景表达十分模糊,仿佛是从近景直接转到了远景,是山水画早期尚未大成的画法。第三,季节的表达方式是明确的植物,不像宋人那样用暧昧的光线和晕染来表达。第四,画面上有一些皴法,日本学者认为这是唐代没有的画法,实际上皴法就是唐人发明的。

画上的皴法细节,和国内的两幅画接近,一幅是李公麟摹唐人韦偃的《放牧图》,另一幅是叶茂台辽墓出土的《深山会棋图》。辽代自称上接唐朝正统,在文化艺术上皆以唐朝为宗,不愿和宋朝合流。也就是说,和《山水屏风》接近的皴法,其实都是来自唐朝的。

这幅作品上的几个早期特点,加上从唐末到南宋初年,中日之间极少文化交流的史实,可以证明它保留了唐人的山水风貌。

《山水屏风》局部,左一为唐玄宗

元代任仁发《五王醉归图卷》(局部)中唐玄宗形象(右二深色衣服者)

2 宪宗赐给空海的礼物?

实际上,日本的《山水屏风》不止一件,12-13世纪镰仓时代的《神护寺山水屏风》和14世纪室町时代的《金刚峰寺山水屏风》等作品完全就是日本画,画上的景色、人物、建筑、画法等全是日本本土的,时代性很清晰,没有任何问题。唯独东寺的《山水屏风》时代性模糊不清,因为这幅画的画法很早,但记录却来的比较晚。

山水屏风是日本唐密灌顶的法器,在早期残留的少量记录里看不到相关记载。这幅山水屏风旧藏日本京都东寺,而东寺最早的山水屏风记录来自1241年,更早的时期东寺比较破败,长期濒临破产,所以有日本学者认为这幅画是13世纪的作品。当然了,这种说法在日本也是很有争议的,因为这幅画和13世纪的日本绘画区别太大。有人猜测,这幅画会不会是日本平安时期皇宫里的东西,然后赐给东寺的,这个说法也有问题,因为平安时代末期皇宫失火频繁到令人震惊,大内被烧17次之多,《山水屏风》这种作品之所以是孤品,就是因为那个时代的类似作品全都没有留下来。我个人认为,这件作品或许在更早的时期就进入东寺了,这才能保留下来。

古代确实会摹古,但古人的摹本并非拍照,所以画师在摹古的时候,会自觉或不自觉地把后代的东西带进去。尤其是在画一些常见事物的时候,细节上不会那么注意。反之,如果有细节特别高古,那也是需要注意的。一个典型的例子是马尾。《山水屏风》上的马尾是扎起来的,不散开,很有特点。日本除《山水屏风》之外最古老的几幅绘画,如12世纪的《伴大纳言绘卷》、《神护寺山水屏风》等,画上的马都是散开尾巴的。中国五代以后画的马,也是散开尾巴的。辽宁省博物馆有一幅《虢国夫人游春图》,是宋徽宗摹唐代张萱的作品,马尾巴散开一半扎一半,不知道原画是否也是这么画的。目前看到马尾扎起来的作品,都是来自于唐代,如7世纪晚期章怀太子墓的壁画,还有大量的唐三彩,属于是唐代独有的特点。《山水屏风》上面马尾的扎法很清晰,应该是作者亲见而且很熟悉的东西,完全不似摹本。所以我推测,这件作品的年代可能比11世纪的下限要早,甚至不能排除来自中国的可能。

如果《山水屏风》真的早于11世纪,那又能到什么时候呢?一个巧合是,按日本早年的记载,这件山水屏风就是唐代的作品,只不过日本的专家没有采信。日本僧侣故老相传,这件《山水屏风》乃是唐宪宗赐给空海的,那是真的的话,这件作品的年代可以早到公元9世纪初期。此外,根据1735年日本僧人亮快的《显密威仪便览》记载:“密灌及曼供,必用山水屏风一。本二品,一为《唐玄宗宸游图》,一为《京西高雄山图》。”日本《山水屏风》中最早的两件,是东寺旧藏《山水屏风》和《神护寺山水屏风》,神护寺就在京都西部的高雄山上,所以其屏风叫《京西高雄山图》。而《唐玄宗宸游图》就是东寺旧藏《山水屏风》。

3 画中谁是唐玄宗

在草庐外面,有一老者,就是唐玄宗。他头戴陶渊明式的角巾,外着袍服,内有白裳。阶下有圆头鞋,在宋画上偶尔能看到。玄宗膝上有一个东西,看似是素琴,就是古人装风雅用的无弦琴。玄宗右手拿笔,左手持纸,正是标准的唐人写字方法。唐代写字法和平安中期的日本写字法是有区别的,日本宫内厅藏《小野道风像》上,画有平安中期书法名家小野道风(894-967)的写字方法,是一手三指拿笔,一手撑地,纸放在地上写字,与唐代写字法明显不同。玄宗身下是一块豹纹大兽皮,呈方形。古代兽皮地毯一般都是圆形,更没有这么大。这里应该是故意显示皇帝尊贵,用两整张花豹皮拼接起来的方形大兽皮毯。这个兽皮和直角凭几等物,都属于我们对古代物质文化的扩展性认识。

草庐边上有一个戴幞头的无须男子,应该是个宦官,还有两人梳唐代常见的童子发型“总角”,其中一人服饰华丽,腰缠蹀躞玉带,出门低首迎接那个疑为皇子的紫袍贵人。贵人手持一物,样子是唐代的长柄扇,其特别之处,是扇面中间有个故意做出来的长条形洞,前所未见。团扇在唐代叫宫扇,多为宫中所用,目前流传下来寥寥几幅唐代图像上,持团扇者都是女子,但是也没有说男子不能用。实际上这个东西是不是团扇也要打个问号,因为中间的洞完全不知道作何功能,从拿法来看,更像是个仪式品或者信物。此物画的十分肯定,应该是作者亲眼见过的。

在我看来,无论《山水屏风》是唐人真迹还是日本平安时期的摹本,其主题无疑就是唐朝皇帝的出游图,《唐玄宗宸游图》这个名字不会有错,这个词和画面主题应该不是一个江户时代的和尚能臆想出来的,他应该是看过更老的记录甚至题签。

有日本学者认为画面上是白居易,还有人认为主题不明,但从中国人的角度看来,《山水屏风》上的人物配置就是皇帝、侍者、童子、信使、臣子(或皇子)等等。一个再明显不过的例子,是一个人居然穿了紫袍,这在唐代是亲王及三品以上的才能有的服饰,日本直到江户时代还保留着紫袍为尊的传统。此人身后鞍马华丽,各种镶金,这在《虢国夫人游春图》上都看不到,应该至少是个皇子。紫袍贵人身后的马鞍上有兽皮,看来是花豹皮,这是日本没有的动物。日本正仓院存有奈良时代的马鞍,用了四居木和壶镫,是日本本土的马鞍形制,但是《山水屏风》上的马鞍用了两个居木和轮镫,是唐代的马鞍,还用了有雕花的金镫,华贵前所未见。

在《山水屏风》下方,有一个方形的盔顶草庐,外有篱笆,无门窗,挂着帘子,属于早期风格。草庐顶上一个有点类似塔刹但是看不太清的装饰物,说明这个草庐等级比较高。庐内有幔帐,地上铺着一个大毯子,应该是史书里的“锦罽”。毯子上有个家具,看样子是个凭几,在唐代叫“挟轼”。以前人席地而坐,凭几可以放手或者靠一下,一般都是长条形或者圆弧形,但这个看起来是个直角的,应该是很罕见了。日本在平安时期也是使用凭几的,所以这个细节无论如何是不会画错的,古代应该有直角的凭几,只不过没有传下来罢了。

4 可能是日本高手摹本

我认为,这幅画有可能是日本高手画师画的摹本,原因就在于人物的服饰有些地方比较奇怪。

画上人物圆领窄袖,是唐代的样子,紫袍贵人上身衣服显大,应该是里面有半袖,这些都是对的。但是一个问题是,紫袍贵人的前裾非常细窄,裤子和下裳露在外面,出门迎接的童子也是如此。这种衣服在现存的唐代服饰图像里没有完全一样的,只有在唐晚期敦煌飞天图像上能看到少量类似的装束。此外,玄宗、迎客童子和紫袍贵人三人的衣服上都有花纹,不是唐代常见的团花团龙团兽,都是点状布局,玄宗外袍上是点出花草纹,前所未见。而童子和贵人的服装上是一团团的纹饰,多为一圈点围着一个点,目前中国出土的织物纹样里,似乎只有一件吐鲁番阿斯塔纳出土的蓝绢与此相似。古代日本有一种徽记叫七曜纹,是用七个点布局的,象征天上的七曜,我仔细看了《山水屏风》上面衣物纹样,一团花纹里有时有六个点、有时有七个点、八个点,应该不是日本七曜纹,就是无寓意的装饰。

有一种说法,认为画上这些罕见的衣物和纹饰,是平安时期的画师在想象唐朝。我认为未必是如此,因为画家画的很肯定,应该是亲眼见过这种东西。日本平安初期也流行穿唐装,但是时间长了难免有变化,这些奇怪之处或许是日本自己发展出的唐装变体。还有一种可能,就是唐代真的有过这样的服饰,但在图像上失传了,所以我们看着不像唐代。就像那个硬脚幞头,要不是敦煌偶然留下了带年号的图像,我们根本不知道唐朝有。

日本在平安初期认真学习唐朝的文化,于804年和838年两次派出遣唐使团,然后以朝廷的力量推行国家唐化,所以9世纪早期中唐的东西在日本留的特别多。但是在中国留的同期文物很少,原因是长期的战乱和灭法。日本东密的两界曼陀罗、立体曼陀罗、多宝塔等,在日本记录上都清晰记载是空海从唐朝请回的,但是我们在中国找不到任何与之相似的东西。还有奈良正仓院的文物,很多确定就是由遣唐使带回的唐代作品,但往往在中国找不到类似的图像和实物,所以以前有中国学者不承认正仓院有文物来自于唐代,原因就是他自己没见过。

这是个没办法的事情,我们留下的唐代图像少的可怜,无论是建筑、服饰还是其他文物都是如此。我们凭着一鳞半爪的文物和图像想要完整的重现唐代,其实是做不到的。中国唐代图像资料有一大半都出于敦煌,然而敦煌地处偏远,9世纪前期更是被吐蕃长期占领。日本在平安初期大量输入唐朝风貌的时候,敦煌压根儿不是唐朝领土。当时的唐朝是什么样子,除了遣唐使带回日本的少量图像,绝大多数只怕已经淹没在历史的黑暗中了。所以,我们还是要对日本留下的这幅《唐玄宗宸游图》心怀敬意。我不敢说这幅作品来自公元9世纪,但是我可以确认,这幅作品就算是日本画师的摹本,其底本也一定来自于那个时候的唐朝,来自于那个我们几乎完全看不到的黑暗时代。(谢田)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-10/08/content_286300.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·“意公府”的前世今生

- ·石窟艺术与中国文学研究

- ·近代台湾诗人连横的屈原情结

- ·时空绾合的中晚唐怀古诗

- ·桥畔风景

- ·文人赏月