从北宋巨嶂山水到《仰高图》

来源:北京晚报

时间:2018-11-20

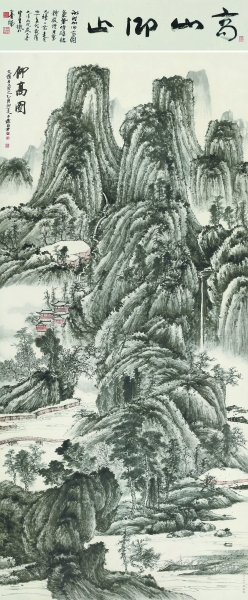

《仰高图》 谢稚柳

北宋绘画被艺术史家视为中国画史上不可逾越的高峰,皆因北宋绘画根植于对自然的观察和体验。这时期的山水画普遍装饰于墙面及屏风,直接构成人们起居活动的装饰背景;在不同的绘画形制中,竖幅的巨嶂山水无疑是主流。

巨嶂山水讲求写实,令观者移山于室,卧游林泉。当观者凝望巨幛山水时,立刻会被其收摄性的气势吸引,心神在林莽岩峦和溪谷流泉间游走,进而忘却此时的自己身在何处。体验自然造物之序,印证真山真水之美,可以说,巨幛山水创设了一个自足的、供尘世凡人暂时脱离烦恼的“桃花源”。

北宋时期的巨嶂山水上承五代全景式山水,同时彰显出浓厚的地域风格:延续五代荆浩、关仝华北画风的李成、范宽及燕文贵,成为多数院画家遵循的典范;董源及其门人巨然则代表江南画派,他们由南唐入宋,在当时同样有着重要的影响。可惜五代的名家真迹稀如星凤,只能通过一些传世名作窥其面目。

从荆浩的《匡庐图》和燕文贵的《溪山楼观》中,便可看见宋初巨幛山水的面貌:《匡庐图》的山体都用平行墨线勾出轮廓,在纵向空间中不断抬升,以形成高远的气势,而《溪山楼观》在近景描绘汀洲水榭,中景至远景则表现北方千岩万壑的宏伟景观,布景巧妙,绘制精微。与燕文贵齐名的范宽在其巨制《溪山行旅图》中,将近、中、远景安排得层层分明,他用颤动浓重的轮廓线表现峰峦坚硬的表面,用绵密的雨点皴描绘山石,远山惊人地占据了三分之二的空间,堂堂鼎立,巍峨高壮,有涵摄万物的大气象。

江南画派由五代延续至北宋,也充分吸收了北方巨嶂山水的结构,如董源的《洞天山堂》,突出山势的高远和深远,峰峦出没、云雾显晦;巨然的《秋山问道》中,山顶矶头和三角状的圆形坡石、以长披麻皴描绘的土山松软质理,虽然这是南方情致,但山峦耸峙、高峰峭拔之境,与北方巨嶂山水殊无二致。至北宋后期,画坛最重要的人物如郭熙、李唐,皆延续巨嶂式传统,但结构经营变得更加自由,对光影的敏感令画面空间富有诗意。元朝文人画渐兴,模仿真山水的写实画风逐渐转向强调笔墨秩序,先前各家宗师的皴法已经凝为程式,末流则趋于僵化,巨嶂山水亦不复旧观了。

对宋代巨幛山水的式微,艺术史家班宗华深感遗憾,他认为“(宋代)许多中国画家探索绘画的视觉特色、图绘目标以及绘画技法,这在宋之前几无前例,之后也甚为罕见。虽然宋代某些绘画理念在明清两代复见,宋代艺术中具有自然主义式描绘性与幻觉性的空间特质却从未回复。”可能这个遗憾要到民国才能弥补——印刷术的普及、宫廷旧藏的展示,艺林得见传说中的巨迹,进而重新追溯巨嶂山水的传统。将于诚轩秋拍呈现的谢稚柳于上世纪四十年代创作的《仰高图》,雄壮的气势震慑人心,笔墨的律动跃然纸上,使人产生超越时空的感动。

《仰高图》前、中、后景层次显豁,又一体连贯,主山耸峙于画面中央,呈双峰插云之势,山峦之中瀑布涌落如练,由中景伸向前景水际的山脊,营造出高远深邃的空间感。就技法而言,《仰高图》的传统根植于董源、巨然开创的江南画派,山体轮廓以层层平行的垂直节理表现,长线披麻皴与遍布山体的焦墨点苔,与巨然的《秋山问道图》十分类似。然而谢稚柳的笔墨更显苍劲,对山石的渲染是在岩面内侧施以较重的墨色,靠近轮廓的外侧留白,进而彰显浓厚的古雅气韵。(磅礴)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-11/18/content_296990.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·毫端往迹中的古意今情

- ·其实马踏飞燕踏的并不是燕子

- ·西方文献中的李之藻

- ·外来文化影响下的浙学

- ·学必证明于史

- ·“另类者”王莽悲剧的根源在哪里?