身世与传奇

来源:北京晚报

时间:2018-12-12

变形写出“哭之笑之”的八大山人落款。

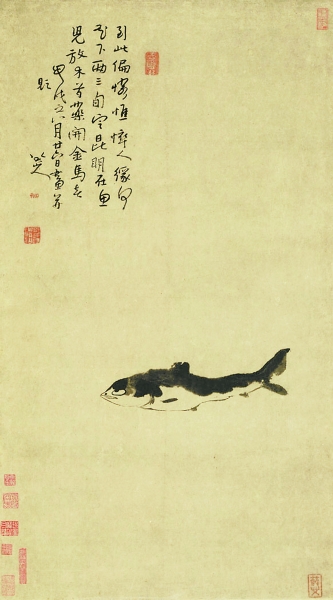

《鱼》 清 八大山人 绘 视觉中国供图

近期,“我向毫端寻往迹——明清山水画的古意今情”展览在北京画院展出。观毕展览不难发现,在明清相交之际,出现了四位作品很具特色的僧人画家。其实,自古而来僧人之中就不乏才华横溢之人。他们在敦煌刻绘敦煌壁画,他们在西藏营造布达拉宫,他们写下千古流传的诗文,他们于深山庙宇参禅悟道,自然在诗词绘画之中透露出更多灵性和与众不同。

他们的故事,耐人寻味,而四僧的作品风格又与他们的身世息息相关,《孟子》中说“知人论世”,对于清初四僧,知晓他们的身世则更能体会他们的画风。

1 最会“翻白眼”的八大山人

僧人中的画家,最早的资料能追溯到隋唐时代,如唐代尉迟乙僧、五代巨然以及南宋的梁楷。这个擅长绘画的僧人群体,就被称之为“画僧”。他们的作品与文人士大夫画、民间画工画、宫廷画师画相对比,形成自具特色的品类,称之为“画僧画”。

中唐之后,“悦禅之风”成为盛行的修养方式。如王维“退朝之后,焚香独坐,以禅诵为事”。禅意让王维的画面显得安稳,禅意还增长了王维诗词的韵味。白居易晚年隐居龙门香山寺,也信佛参禅,他还曾说过:“第一莫若禅,第二无如醉。禅能泯人我。”只有在这种物我两忘、思想意志自由驰骋,充分抒发自我情感内心的体验中,才能达到时空消弭,内心空灵的状态,这大概就是艺术家们常说的灵感迸发的时刻。在这种状态下,能在瞬间游遍万里山河,能在片刻回顾悠悠岁月。

明清近现代的画僧同样实力不可小觑,从“清四僧”再到近代海派虚谷,其后还有弘一法师(李叔同),都是历尽繁华,返璞归真。僧人,由于地位和境遇不同于常人,使他们的绘画具有较强的哲学性、文学性,从而形成简约不凡的艺术风格。

上述画僧中最著名的莫过于“清四僧”。明末清初的战乱环境,让部分才华横溢的人远离朝市,促进了明末清初画僧群体的成熟,“四僧”也在大环境下成为时代画坛领袖,影响至今,清代四大名僧的名号也因此而来。

“八大山人”是四僧中极具代表性的一位,乍听之下有人还会以为是八个人,其实,“八大山人”只是朱耷一人。

关于朱耷“八大山人”的名字由来众说纷纭,猜测很多,主流说法是:这一别号和朱耷的出身有关系,“八”指朱耷是宁王朱权第八代孙;“大”与“耷”同声,表明自己是第八代子孙——耷,八大山人这名字是在认祖归宗。可他这个皇族宗室,偏偏生在了乱世。八大山人有一首题画诗说:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。横流乱世杈椰树,留得文林细揣摹。”这第一句“墨点无多泪点多”,最为言简意赅地说出了他“简洁”的绘画艺术特色和他在绘画上寄寓的愁思。沿着他所提示的这条线索,才能真正地理解和欣赏这位画家的伟大艺术作品。

因此,他画的是鼓腹的鸟、瞪眼的鱼;他画的是残山剩水、老树枯枝;他画的是干枯的池塘、挺立的残荷。

八大山人的鱼很能代表他的艺术特色。他的鱼,“味道”的确不一样,最突出的特点是“少”,用他的话说就是“廉”,往往满幅纸只画一只鸟、一块石或者一条鱼。书画以平尺计价,八大山人的画是为了占面积的便宜?还真不是。

因为,也许有人能做到“少”,但是少而不单调,少而有趣,少而有无限遐想,这是难有人做到的。八大山人画作的构图,不是判断多大、多浓、多少钱,而是着眼于空间布局上的位置和气质。他利用鱼儿的身姿加上观者的想象,便将大面积的空白变成了鱼儿身边的水。

极简的笔墨,奇绝的构图,独特的意境,很是耐人寻味。

八大山人的鱼,总是翻着白眼,这恐怕还得从他痛苦的人生说起。其实,少年时的朱耷,也曾是个两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书的“乖学生”,那个时候,他还不叫八大山人,他那时一心想通过科举考试,用真才实学报效大明朝。明朝宗室子孙不得参加科举考试,朱耷就以布衣身份应试,15岁时考取了秀才,给众多宗室王孙做了榜样。可在他19岁这一年,清兵入关、李自成攻占北京,明朝第17个皇帝——崇祯帝王,把自己的宠妃和女儿杀死,然后上吊自杀。明王朝灭亡、朱耷父亲病逝。朱耷一家作为明代的贵族,整个家族90多口人惨遭屠杀。他和母亲、弟弟、妻儿逃到山里躲过一劫,但在逃难过程中,妻儿又相继去世了。一系列打击后,23岁的朱耷出家为僧,将喜怒哀乐完全寄托在画笔上,以大写意手法开一代画风。

家室显赫的他藏于寺院,个性又比较倔强。假借鱼儿翻出的白眼里,仿佛藏着一个前朝皇室后裔对命运最大的嘲讽。用时髦话说,藏着一种“你看不惯我,又干不掉我”的桀骜不驯。他对人生和现实的思考,用独特的画风,让后人产生无尽联想,留下一个又一个谜。如果说水墨画的最高境界是“清水出芙蓉、天然去雕饰”,那么八大山人正是用天底下最节俭的笔墨语言,描绘了一个最高的境界、一个“哀而不伤”的灵魂。因此,他才会在这些画幅上将落款“八大山人”:前二字又似“哭”字,又似“笑”字,而后二字则类似“之”字,变形地写生了“哭之笑之”,即哭笑不得之意,一吐他内心的五味杂陈。

《搜尽奇峰打草稿》 清 石涛 绘

《竹树虚亭图》 清 弘仁 绘

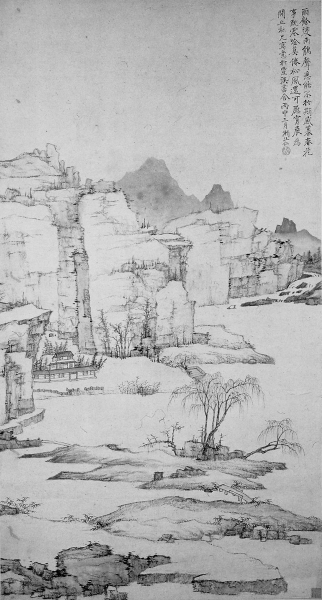

2 石涛为作画“搜尽奇峰”

有人称石涛是“中国绘画史上屈指可数的伟大人物之一”,从他的绘画技艺尤其是绘画理论来看,的确是当之无愧的。尤其以山水画及其论著《画语录》闻名天下。“清初四王”之一的宫廷画家王原祁就把石涛称为“大江以南第一”。

石涛曾说“搜尽奇峰打草稿”,这算得上其山水画创作的“方法准则”了。“搜尽奇峰”是重视采风、重视写生,石涛认为书画作品应该多收集素材,多观察事物,才能够迸发灵感,因此应该“搜尽奇峰”。“打草稿”是指重视勤学苦练,勇于下苦功。将搜集好的素材多加练习,在反复锤炼中不断摸索,以便让收集的素材能淋漓尽致转化成自己的艺术语言,融会贯通地展现在自己的作品中,从而在“打草稿”的过程中逐渐凝练出境界。

“搜尽奇峰打草稿”不仅是石涛的绘画理论,还是他的一幅山水画作品,这幅作品是石涛从不同的地方游历采风后,绘制于一张图上而成的长卷作品。从右至左欣赏:最右,危崖骤起;中间,层峦叠嶂,古树、桥梁、人物错落其间;最左,山峦变低,于江河交错,渔船与房屋呼应,多了一些生活气息。这幅作品中的山形态各异,是石涛平日里积累素材后,集中创作的表现。

石涛的画风与朱耷的就完全不一样,仿佛更加释然、更加寄情于山水。但实际上,他的身世背景和朱耷极为相似。

石涛年纪比朱耷小,石涛出生于明王朝权力大厦即将崩塌之前,这时候的他才三四岁,被称为朱若极。明清两朝交替时,明代内部势力割据,石涛的父亲靖江王独霸广西,却被独霸福建的唐王出兵击败,广西被占,靖江王全府除朱若极以外的所有人都关押至福建,囚禁至死。

小小的朱若极是怎么逃过一劫的呢?三四岁的朱若极是被王府内官背着逃出了王府,没有被抓获。内官为了让朱若极远离内战,躲避杀戮,就让他剃发做了和尚,取法名原济,号石涛,又号苦瓜和尚。虽然石涛承受了国破家亡的悲惨遭遇,但此时的他还只是个三四岁的孩子,且满门无一生还。同时,其家破也是因为明朝内乱引起,非清兵所致,故而石涛并没有反清复明的思想。在动荡不安中的生存更多养成了石涛独立的性格,并且对来之不易的生命充满着热情,这些都直接表现在他对于绘画热情上。

康熙南巡时,还特地两次召见画僧石涛。尤其是第二次召见更是为后人咀嚼乐道。当时的情形是,一群人接驾,而康熙却在人群中认出了石涛,叫了他的名字,让石涛受宠若惊。

相传康熙召见石涛时,有这么一段对话。石涛言道:“贫僧叩拜皇上。”康熙赞说:“听说你画得不错。”石涛答:“贫僧以画正禅。”康熙说:“画可正禅,禅可命画。二者相辅相成,异性而同质。”石涛:“圣上英明。”康熙:“朕以后向你学习绘画如何?”石涛:“贫僧不敢。”康熙:“朕也就是说说而已。朕无此福气,天下方定,百废待兴,朕实在无暇抽身。想我大清江山如画,哪一出不可付诸丹青?”石涛答道:“贫僧知道了。”

这番对话,石涛受宠若惊,又大赞康熙是天下的明君。

石涛还特地写七律二首纪念康熙的召见,诗曰:

无路从容夜出关,黎明努力上平山。去此罕逢仁圣主,近前一步是天颜。松风滴露马行疾,花气袭人鸟道攀。两代蒙恩慈氏远,人间天上悉知还。甲子长干新 接驾,即今已巳路当先。圣聪勿睹呼名字,草野重瞻万岁前。自愧羚羊无挂角,那能音吼说真传。神龙首尾光千焰,云拥祥云天际边。

这两次召见,对石涛的画艺也产生一定的影响,在一些作品中石涛也反映出被召见后的意气风发。他神采飞扬地挥毫绘制了一幅《海晏河清图》,款署“臣僧元济顿首”,其画上有题诗一首:

东巡万国动欢声,歌舞齐将玉辇迎。方喜祥风高岱岳,更看佳气拥芜城。尧仁总向衢歌见,禹会遥从玉帛呈。一片箫韶真献瑞,风台重见凤凰鸣。

一年后,受到康熙皇帝赏识的石涛决定北上北京,希望寻找发展机会。但是北漂石涛在京城却是一无所获,终回南方,最后还为延续香火而还俗成家。

3 髡残:激烈后的皈依

一般而言,参禅、悟道、吃斋、念佛,才应该是一个僧人的生活,偏偏髡残不是这样平静的一个僧人。

髡残出家的原因,周公亮在《读画录·石溪传》(髡残号石溪)中说:“幼而失恃,便思出家。”髡残因幼年丧母,从小生活缺少母亲疼爱,长大后而有出家的念头。程正揆在《清溪遗稿·石溪小传》中说,石溪从小不读非道之书,不近女色,被家人逼婚,二十岁愤然削发为僧,索性出家了。

最不能让髡残平静的原因,恐怕不是逼婚,而是他的故国梦:“十年兵火十年病,消尽平生种种心。老去不能忘故物,云山犹向画中寻。”可见髡残不只是个性情中人,更是个心里有天下,也曾刀光剑影的和尚。他同样生活在明末清初,朝代更替时,他已经30岁了,心智成熟,这与三岁的石涛不一样:在髡残的心里,只有一个国,就是大明,髡残在明末遗民中有很高的声誉,因为他曾弃笔从戎,参与反清复明。

但明朝大势已去,他并没有成功。为了保命,髡残逃到桃源深处(今湖南常德桃花源附近),在隐匿过程中,度过了一段极其艰苦的生活,使髡残身体大大受损,小病变成痼疾。

究其根本,髡残是遗民,他不是真正的隐士,他并不因为反清复明无望而平静下来。髡残曾多次去拜明陵,听说自己的朋友去明陵而不拜时,便破口大骂。他的画面中的笔触也流露出一种苍浑老辣的古拙之气。

顺治十二年,43岁的髡残在南京的祖堂山幽栖寺任主持。这一年,郑成功率部大举北伐抗清,兵临南京城下却功败垂成,反清复明的力量也退至福建,而髡残留在寺院中逃过一劫。同年,髡残最亲近的导师龙人俨、觉浪禅师相继离世,使髡残最终抛开世俗牵绊,向“数声清磬是非外,一个闲人天地间”的书画僧转变。

故国梦碎,兜兜转转、“愤青”一生的髡残在无奈之下,无望之后,只得叹息一声,为后人留下说不完的故事。

4 弘仁:平静下的波涛

弘仁大概是四僧中,心态“最和尚”的。他平静清雅,超然寂静,不悲不喜,与铿锵有力、愤懑不平的髡残形成鲜明对比。然而这份平静,却来得极不平静。

弘仁出生在历史文化名县:安徽歙县,一个叫桃源坞的地方。这时候的他还没有弘仁这个名字(弘仁乃是出家后的法号),这时候的弘仁还叫做江韬。江韬在家乡耳濡目染,自幼喜爱书画,还考上了秀才,与家人一起到了杭州生活。江家公子成了家族骄傲,一条坦荡仕途已经向江韬伸出了手,只可惜突然遭遇丧父的变故,不久祖父也病逝,只剩下母亲和他相依为命。这让原本一心只读圣贤书的江韬没有了经济来源。失去亲人的江韬也更加珍惜自己唯一的亲人,便带着母亲回了歙县。

相传,有一天,江韬在离家三十里之外的地方,得到了一点粮食,他不肯自己吃,想着母亲也食不果腹。三十里,在明末,需要很长的时间才能走完。江韬尽快赶路,但还是花了很长的时间才来到母亲跟前,他很怨恨自己,对母亲的愧疚、对生活的无奈让他起了投练江自杀的念头。

本就被残酷生活煎熬着的江韬,又遭母亲离世的变故,导致江韬性情大变。他逐渐将经历和情感放到书画上,没有家庭温暖的他,独处成为常态,越发练就了沉寂的心境,也奠定了他未来书画的气质基调:秀逸出尘、清雅孤峭。他看淡了功名,什么江家荣耀,什么秀才功名,罢了。

江韬35岁时,清军南下,打到了徽州,兵荒马乱,灾荒连连,生活十分艰难。此时的秀才江韬心中最沉重的一句话可能是:“百无一用是书生。”他虽然已经断绝仕途之心,但作为前朝知识分子,绝对无法容忍清廷统治。于是,他要参与反清复明。他把反清复明的希望寄托在福建唐王身上。只可惜,当江韬赶到福建,唐王建立的南明小朝廷已经覆灭。江韬却也被清兵看作是反清复明分子。复明无望,无路可退。为了躲避清军搜捕,他藏身武夷山,皈依佛门,吃斋念佛,这不仅是为亡明尽了臣节,还为家人尽了孝节,更给他心灵敷上一片暂时安宁的膏药。从此,他就有了法名——弘仁。

坎坷的经历让弘仁的画称得上是“冷若冰霜”。

看他的作品,像是阅读一个敢直面孤独的灵魂,就像是站在深秋或者初冬的寒风中,枯叶从身边扫过打了一个寒噤。正是这个寒噤,让观者体会到他的孤独,这个萦绕着所有思考者的永恒主题,也让后人感受到他身上这份来自300多年前的,与巨大孤独同等巨大的绝世独立和傲岸,感受到他300多年后仍然历久弥新、具有强烈感染力的艺术语言。正如西班牙诗人阿莱桑德雷在诗中写得那样:“所有的火都带有激情,光芒却是孤独的。”

画僧是僧人,也是文人。八大山人以“翻白眼”宣泄前朝遗老的悲愤;石涛绘图写诗,示明紧跟康熙的心意;髡残以武僧身份参军,表明反清复明的胸中丘壑;弘仁为避难来到武夷山天游峰,后索性出家。

他们表面是僧人,但内心更多是情感丰富的艺术家,他们风格各异、性格突出,离僧人的刻板印象甚是遥远。他们是中国画史上最厉害的四个和尚,他们笔下的意境孕育了战乱中人对自然、对生命的判断和理解。

他们是因为当了和尚,心无杂念,潜心研艺,反而才华横溢。还是才华横溢的人看破尘世,遁入空门,才成了和尚?这给后人留下了许多遐想的空间。(李炫芷)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-12/11/content_305184.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·明清契约制度的优劣

- ·之字最多无一似

- ·苟日新,日日新,又日新

- ·灯影里的故事

- ·徐达在南京与北京的足迹

- ·吴云信笺多风雅