昌平县曾驻白浮图城

来源:京郊日报

时间:2018-12-14

村西虎峪河道

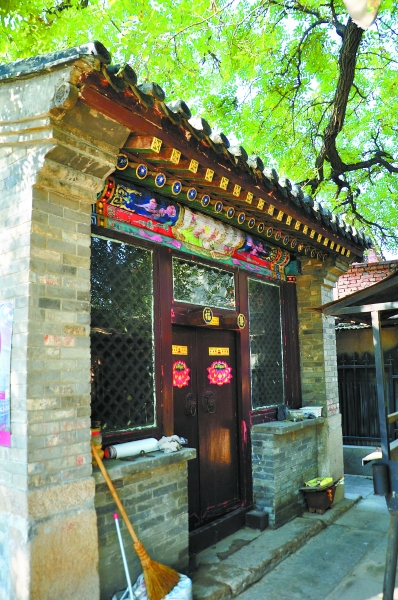

观音庵

古老槐树

昌平,古县。《昌平山水记》上记:昌平“县名始见于汉”。而《汉书》则说,秦时上谷郡有15个县,昌平为其一。秦汉时有了昌平县,堪称古矣。汉代王莽篡权后,曾一度叫过长昌县。昌平县治最初在“沙河店迤东,上下东郭二村之西”,如今百善镇还有上东廓村、下东廓村。郭即外城墙,光绪《昌平州志》还说,“村名东郭盖因城而得名也”,所以最初的城堡被称为昌平故城。

县城多迁徙

两千多年过去,现今上下东廓村两村附近,已无城墙遗迹。此后,行政区划多变,昌平县治也几次搬家。

南北朝时期,北朝东魏天平年间,行政区划变革,动作很大,设置了东燕州。州的级别高,并不直接管县,中间设有平昌郡,下辖两个县:昌平县和新设的万年县。军都县被撤销,东燕州治和昌平县治都设在军都故城,“后魏置东燕州及昌平县于此”,后魏即指东魏,宋代《太平寰宇记》也有同样记载。时隔不久,至北齐时,东燕州也被废弃,城里便只有昌平县治。这样,一直持续到唐代,“唐时昌平县尚在……军都故城也”。军都故城即现今的土城村。

五代时期的后唐,出现短暂波折,昌平县改名为燕平县,县治在“同光二年徙治曹村”。县域内并无曹村,清末麻兆庆编有《昌平外志》,对燕平故城做过考证,认为:“旧志无曹村其名……狄梁公祠元大德四年碑阴有曹房村,即州东北之曹房庵,燕平其徙此欤。”燕平县治搬到了曹房庵,并注解,曹房庵就是朝凤庵。曹房与朝凤读音相近,古时发音有别,应该可能。朝凤庵村距城区仅四五里路,现为城北街道办事处所辖,古迹已无。

时隔仅十几年,后晋时又恢复了昌平县名,《日下旧闻考》说:“石晋复昌平旧名。”石晋即指后晋高祖石敬瑭。昌平县治在曹村时间不长,再次搬迁,“又徙白浮图城”。此后,白浮图城之名逐渐淡出,而改称昌平县城。此名持续到明初,县治迁往永安城,即现今的城区。古县城虽已没落,而人们还习惯称这里为老县城,只不过换了一个字,称旧县,现今称旧县村,距城区很近,就在正西8里处,已为城南街道下辖。

寺庙有名人

追寻着昌平县城的迁徙,多次看到狄梁公祠,这是为狄仁杰而建。很早就看过狄仁杰断案的故事,尤其电视剧的热播,更是家喻户晓。一到旧县村,便急切打探狄梁公祠、古城遗址。令人失望,古迹没什么了。心有不甘,如此有名,哪怕是空地也要看看。

来到村西北,有条进村路,这里是当年北城门外,有狄梁公祠,即梁公庙。祠有三进院落,面积很大。狄仁杰在任时,深得百姓爱戴。明代《帝京景物略》中记下一个细节:有老媪儿子被虎所食,前来状告。狄仁杰亲笔檄文诉之于神。第二天老虎来到衙门前,阶下伏法。祠前曾有一倒卧古木,状如伏法之虎。元代《析津志辑佚》中也有“祭神捕虎”的记载,故事已广为传颂。狄仁杰地方为官,执政为民,殚精竭虑,已近神化。

因此,各地多有狄仁杰祠庙。这座狄梁公祠始建于唐朝,几部志书这样记载。元大德年间重建时,有碑文《重修狄梁公祠记》,上面写着“北门外旧有唐狄梁公废祠,不知始建于何代”。元人宋渤撰写碑文时,掌握的信息较准,没写祠建于唐朝,这就留出大片空白。存在两种可能:唐代,祠没建在县治,那时还在军都故城;祠随城迁,建在城外,即使后晋至元朝,祠也历经三四百年,一片瓦砾了。祠在明朝正统年间重修,清代乾隆三十八年(1773)再次重修,可见历朝都极为重视这样一位人物。

宋渤的碑文概括了狄仁杰的一生:宫廷重臣,坚守忠言;各地为官,多有颂德;本地为官,任河北道行军元帅,造福一方,“有大恩德于燕赵,岂直昌平哉!”人们多有怀念,引来众多崇拜者。狄梁公祠“香火特盛”,顾炎武在《昌平山水记》中有描写,每年四月初一,盛况空前,如同庙会,“二三百里内人至者肩摩踵接”。而眼前,一片皆空,片瓦无存,更无论当年的古木,只能从文字中去体会当年的景象。目前,元代石碑已移进昌平公园的石刻园内收藏。

城东曾有刘谏议祠,也很有影响。祠主人是刘蕡,昌平人,被“举贤良方正”,在回答执政理念时,指斥宦官而遭嫉恨,终诬以罪,被贬为柳州司户参军,客死柳州。唐昭宗李晔登基后,肯定了当年刘蕡剪除阉党的精辟论述,追认刘蕡为谏议大夫,谥文节,封昌平侯。司户有如村官,与在皇宫谋划天下,有着天壤之别。刘谏议祠建于元代,“在旧县东”,明代弘治年间随城而迁,移建到了永安城儒学内。明崇祯时,董其昌为其撰写了碑文,“以风策士”,教育后人。祠早已塌毁,遗迹无存。有幸志书中记载,留下曾经的拥有。

古村曾有13座寺庙,如财神庙、三清观等,关老爷庙是大寺庙。13座祠庙如今所剩无多。来到旧县小学,这里是七神庙,现称七圣庙旧址,上世纪70年代已拆除。旧县幼儿园是老爷庙,也称关公庙,上世纪80年代拆除。现在园中有一楸树,此树种在京城少见,更为难得的是,每年春末,树上开出粉白色的花,十分好看。树龄多久,无人知晓,而楸树是北方较硬树种,生长缓慢,长得粗壮,年代不会近。树身上有古树的标牌。与楸树相邻的一棵杨树长得也是不俗,树干粗,且挺拔,笔直高大,木质若坚硬,一定是栋梁之材。展顺先生说,这棵杨树是1931年栽的,有几十年历史了。

当然,最古老的还是村南的那棵国槐,有着上千年历史,四五个人也抱不过来。年代太久,树身已空,都被堵上,加以保护。树冠并不是原有那样大,有干枯树杈已被锯掉,更显树干之粗,上面鼓起异样。历经这么多年变化,此树还能健在,实在不易。这是古城的见证者,弥足珍贵。看着古树,众人多发感慨,有人爱惜有加说,要施些肥,长得更好。我说,古树生长千年,已经适应,若改变环境,好心可能办成坏事。

国槐树下观音庵,不大,仅一楹,被树冠荫护着,现经修葺,地基还是旧石。庵在村里很有影响。有家媳妇总怀不上,怀上又流产了。那年烧了头炷香后,果然有了。另一家的小孩儿生来患病,一个月便夭折了,媳妇也去了观音庵,当年就怀上了。现在人都健在。我想,人有了信仰,精神有了寄托,心情便会熨帖,好事自然来了。旁边有着千年古槐,也极有灵性,不仅护着庵寺,也佑着全村人。

村史更久远

走向城东,这里种满庄稼。古城有着三街六巷。如此规模的城堡,定然有过辉煌。再向东,便是城边。城外有河道,已干枯,水从北面虎峪流过来,称为虎峪河。这里地势低,那片黄土堆便显得高,有两米多,这是城墙地基。紧临河道,城的选址,地基一定要高。上面种着庄稼,边侧长满荆棘杂草,黄土墙多被遮挡。

西面城墙没这样高,仅存1米左右,却有上百米长。这便是古城的全部了。站在城的西北角望去,古城建得不是横平竖直,总要有些形状变化,旧县城西南角缺一块,东南角也缺一块,像个凸字。我想,古人建城,变化些形状,可能有自然原因,也有风水讲究。城西也有河道,已干涸。两条河在东南方相汇。这是否成为凸字的原因,不得而知。总之,古人自有道理。

旧县是古城,建于何年,并无确切记载,能知的是,五代时期,昌平县治迁来之前便有了城堡。写有《帝京景物略》的刘侗、于奕正,曾看到路边有着唐代贞观年间的石幢,上刻梵文。城西废弃寺庙,有断裂的石幢,上有“唐玄奘手书”字迹。唐玄奘,经西域取经的高僧,能题写经幢,可见古城在唐时有着特殊。虽然此地距唐朝都城遥远,却有着重量级的乡贤名宦,有着高僧手书,不禁令人想起古城的名字,浮图指和尚或塔,称为白浮图城,是否与这里的佛教文化之盛有关。这些不仅证明着古城起码建于唐代,石幢上镌刻的梵文还是古城与各地文化往来与交融的见证。(高文瑞)

原文链接:http://jjrb.bjd.com.cn/html/2018-12/11/content_304943.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·《帕斯顿书简》的信使

- ·“被遗忘的王朝”

- ·殷璠《丹阳集》为何“止录吴人”

- ·《搜玉小集》简述

- ·清初唐诗选本中的诗学反思

- ·有智登月,有技上天