中国古人用火药只是敬神吗

来源:北京日报

时间:2019-03-21

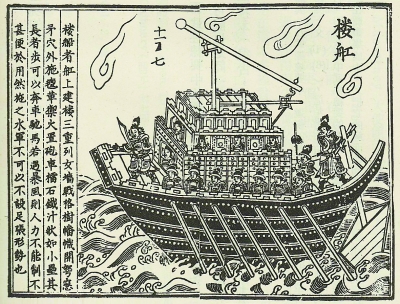

载有早期火炮武器的宋代楼船

《从丹药到枪炮:世界史上的中国军事格局》[美]欧阳泰 著 中信出版集团

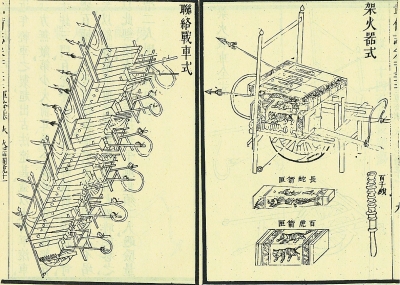

明朝架火战车

“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水;外国用鸦片医病,中国却拿来当饭吃。同是一种东西,而中外用法之不同有如此……”这是鲁迅先生在《电的利弊》中写下的话,长期以来,被奉为不刊之论,柏杨在《丑陋的中国人》中,将这种批评发展到极致。

考察鲁迅先生这段话,要注意两个因素:首先,它出自杂文,而非论文。虽契合了一些人的感觉经验,却未经实证。其次,鲁迅先生所处的时代,史学尚不够发达,当时的论断未必正确。

鲁迅这么写,是为了唤醒国民,未深究细节的准确性,不可厚责。可遗憾的是,后来者竟人云亦云,极少追问:事实真的如此吗?

《从丹药到枪炮》恰恰抓住了这个“不是问题的问题”,用实证史学的方法,揭出真相:其实不论东西方,火药初期都是用来“做爆竹敬神”,倒是中国人最早将其发展成武器。

从史籍看,受中唐战乱刺激,郑璠在豫章(即今南昌)率先使用了火器,即“以所部发机飞火,烧龙沙门,带领壮士突火先登入城,焦灼被体”。

宋代饱受游牧民族军事压力,致火药加速武器化。北宋编纂的《武经总要》中,飞炬、燕尾炬、鞭箭、铁火床、游火铁箱、引火球、猛火油柜等皆列为战具。此时主要是“烧”敌,而非“炸”敌,其特点在于:其一,形式极多样,显然正在技术探索中。其二,火药配比方式多样,以适应不同用途。

不断试错的结果是,中国人终于发现,爆炸才是运用火药的最高效方式,并找到了最佳配方。中国配方传入欧洲,所以欧洲火药只有一种配方,火炮形式也很单一。

然而,大炮在西方迅速发展,并不是中国人愚昧、守旧,而是欧洲人不擅修城墙。以最会修墙的欧洲人——罗马人为例,城墙通常只有10米高,厚度仅1.5至2米。甚至首都罗马的城墙也只有4米厚、6米高,而中国早在商代时,城墙已达20米厚、10米高。

中国城墙的横截面是梯形的,斜角增加了墙的厚度,且以土夯成,可有效吸收炮弹的冲力。这抑制了中国人研发火炮的冲动,即使是善用炮的郑成功,攻城时也主要靠包围、内奸和心理战(促使对方投降),真正靠大炮轰击占领的城市仅有1座。

明朝维持了漫长的、基本和平的局面,而此时欧洲陷入乱战,虽然电视剧中圣女贞德总是挥剑冲锋,但事实上,她更擅长炮术。

战争刺激着欧洲工匠们,开始用冲击摆测量炮弹出膛速度,他们惊讶地发现:多放火药与炮弹发射距离关系不大,不如加长炮管,从而突破了人类延续数百年的认识盲区。于是,一场“军事革命”爆发了,欧洲大炮的炮管越来越长,炮壁越来越薄。

有趣的是,明末清初的战争也刺激着中国工匠们,明代中国大炮的炮管也在日趋加长。随着佛郎机铳的进入,中国热兵器飞速进步——在戚继光的部队中,火枪手已占30%,且采取了“三段击”(即轮流装弹、击发)。明万历年间的抗日援朝战争后,在朝鲜国王亲自干预下,《纪效新书》等下发到基层部队,大量明军火枪手被聘为朝军教员。

然而,明亡清兴后,中原再度进入百余年的相对和平中,刺激火炮技术进步的关键推力消失了,而欧洲战场征战正酣。故第一次鸦片战争时,英法联军的火器已领先清军数代,但清军从英国沉船中捞出大炮,迅速仿制,到1842年时,清军大炮取得惊人进步,让英军刮目相看。

事实证明,人类是有基本理性的,文化、信仰、风俗等固然可能构成进步的阻力,但很难让人无视差距、甘心沉沦。问题在于,当时西方学者更愿聚焦在文化、信仰等问题上,以证明西方的暂时领先是“必然的”“根本性的”,其他民族只有“全盘西化”,才能赶上。这种文化傲慢被落后国家所认同,催生出“民族劣根性”“丑陋的国民性”等议题。

人文知识分子本有“万法归宗”的理想,倾向于找“关键点”,以收“提纲挈领”之效,可他们的认识,有多少是经过实证的呢?是否已落入刻板印象的陷阱中呢?会不会忽视了对技术进步、制度进步等实际问题的关切?

本书提醒我们,关注历史变迁中物质的、技术的、结构的因素,有助于我们接近真相,从而真正做到以史为鉴。(唐山)

原文链接:http://bjrb.bjd.com.cn/html/2019-03/19/content_11458730.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0