青铜器时代的克里特岛

来源:北京晚报

时间:2019-05-27

克里特岛米诺斯王宫里的海豚壁画

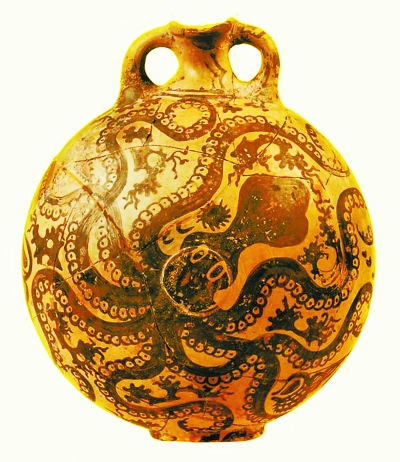

米诺斯文明后期的章鱼纹彩陶罐

在牛津大学撰写博士论文的时候(即后来以中译版发表的《被遗忘的真迹·吴镇书画重鉴》),有一天想休息,便去逛学校里的阿什莫林博物馆艺术与考古博物馆,这应该是世界上最早的公共博物馆之一,有三百多年历史了。既然是休息,当然要看看不一样的东西,我径直跑到楼上,漫步在油画雕塑之中,突然看到一个很特别的小房间,它被标记为“约翰·埃文斯室”(John Evans Room),里面收藏着我从未看过的物件,让我感到如此和谐、统一,表现出的是人类精神层面的最高成就。

约翰·埃文斯室里没有描绘战争侵略、捕猎杀生的物件,没有留下时常出现在古文化中,自以为傲的乖戾行为的痕迹;房间里陈列的都是些低温烧制的陶器,每件陶器上绘制的图案,与陶器形状所表达的意境完全吻合。比如有一个上开口的高水罐陶器,陶罐中部的储水位置较大,瓶颈细长,头顶部窄小,在其他文化中通常会被横向分割成几个层次进行绘制,画工大多选择在每个层次中画上垂直的图案(规律排列的或者是有互动性的),器皿本身像被置于一个个分立的横向空间之中。但在这个高水罐陶器上,画着一只大母鸡:肚子很大、脖子很细,用来倒水的壶嘴被装饰成尖尖的母鸡嘴巴。再比如一个又细又长的陶器,你可以想象它的器型就像是专门盛放长法棍面包的高桶,这样一个长的陶器应该怎么装饰才好呢?这个文化的陶器上就绘有一条条奋力向前游跃的鱼或是海豚。由此可见,画家和陶艺家之间是平等且相互尊重的,不像其他的文化,你烧制你的陶器,我画我想要的图案,我可不管陶器本来的形状想要表达什么样的内在精神。“约翰·埃文斯室”里呈现的这种心灵上的默契,在全世界任何地方、任何时代的文化中都是罕见的。

这是什么奇妙的文化呀?这个人间天堂到底在哪里?距今多长时间了?我急忙跑出去问学长,想知道这个“约翰·埃文斯室”到底有什么来头。

“哦,你不知道吗?”学长说,“这是青铜器时代的克里特岛文化,距今大约有四五千年了。约翰·埃文斯是我们牛津大学的学长,约一百年前,他自掏腰包到克里特岛进行考古发掘,希望在伊拉克利翁(Herakleon)地区找到如同神话般存在的文化遗址。幸运的是,这个遗址中还真留存着一些建筑物的残碎根基,里面还保存有片段的壁画。埃文斯惊喜万分,他向全世界宣布他找到了古书上记载的米诺斯文明(Minoan civilization)。随后,大部分出土文物都被留在当地,用以建设博物馆,埃文斯只带回一小部分来与母校的同仁们分享。

与克里特岛米诺斯文明同时代的,是中国的夏、商更替时期的文化。克里特岛的陶器虽然是低温烧制的,没有达到夏商时代、甚至都未达到之前龙山文化蛋壳陶那么高的烧制温度(注释:蛋壳陶是龙山文化所特有的一种陶器,其特征是器表呈黝亮的黑色,器型规整,器壁极薄,最薄处接近蛋壳,但质地极坚硬。由于器壁薄如蛋壳,故称“蛋壳陶”。龙山文化是一种主要分布在黄河中下游的新石器时代晚期文化,距今约四千四百年至三千九百年。小虎认为蛋壳陶高足杯的金属性,暗示其背后有金属文化——即便考古学家至今并未发现有金银铜痕迹的证据),也没有华夏文明早期的陶瓷工艺那么讲究、无瑕,但从两种器物的形制和装饰上,可以明显看出它们所反映的精神层面和思想层面的状况。华夏的文明是建立在竞争、分裂甚至是杀戮的状态上的,而克里特岛的文明达到了平等、和谐、和平的境界,和其他青铜器时代的文化或者其他任何时代的文化相比,它真正超越了人类基本生存的桎梏,脱离了你追我赶、盲目攀比的障碍限制。

当时的中国是以围墙划分出都城的总面积,而后再从这个已经敲定的范围内用夯土打造出宫殿的地基,因此都城、宫殿、平民房屋的面积都不能肆意扩大。伴随时间流逝,若产生了新的需求,只能从已有的都城范围内再次进行分划。而克里特岛文化的独特性值得我们反省,在他们的世界里,没有武器、没有围墙、没有殉葬,岛上曾有过五个巨大且繁荣的都城,彼此一直安定、和谐地共处,六百多年来没有发生过一场战争。

“这是怎么做到的呢?”我满心疑惑。

学长想了想说:“青铜器时代的克里特岛特别不一样。来此地工作的五六个国家的考古研究团队已经挖了将近一百年,并没有看到什么武器,唯一的发现就是在克里特岛东南角、临近海边的一个大坑里埋着一堆武器,初步判断这些武器是用来抵御外来海盗的。”

学长又说:“遗址墙壁上残存壁画里的人都特别好看。女人美艳绝伦,赤裸着,胸部以下又长又细的腰被紧紧地裹在衣服里,下身穿着的是一层层、一片片叠起来长裙裤。她们的眼睛又大又亮,用黑炭描画出来之后更加炯炯有神,丰满的嘴唇被涂成了大红色。壁画上的男人长发、长腿、细腰,一切都那样修长。他们一直在户外辛苦劳作,尽管皮肤晒成了咖啡色,脸上却洋溢着舒心愉悦的笑容。”

和学长交流后我才得知,岛上的五个都城都没有设立围墙,宫殿也很小。都城中心是一个圣地,顺着向下挖的又长又大又浅的阶梯缓步走,是唯一有面积限制的户外公共祭礼场,祭礼场周边建有重要的建筑物。建筑物不是用土夯实筑垒上去的,它们比祭礼场还要再向下沉一米左右,在这个位置建设了一半在地下、一半在地上的,阴凉通风的城市化基础建设系统。祭礼场周边还分割出不同功能的空间。

考古学家对(青)铜器时代文化的定义是“以战争为主的文化”,所以每当有地方发掘出青铜器,马上就能找到表现杀人、猎兽主题的物件,或是有屠戮生灵的证据,这些器物、纹饰和绘画彰显出一种以战为赢、以恶为傲的价值观。于是考古学家就习惯性地认定该地区是靠战争发展经济、靠武力维持生活的。当他们看到克里特岛克诺索斯宫殿遗址里装饰性极强的美丽镀金长双头戟或长柄斧,加之参照古代对克里特岛米诺王极度荒谬的记载,二十世纪初的考古学家便盲目认定这就是曾经拥有半人半牛的“牛头人”(Minotaur)、迷宫般的都城、残酷的米诺王的克里特岛大都市……这个记载来自公元前五世纪,史学家修西得底斯(Thucydides)的记录,他在文中叙述了一位米诺王为了他半牛半人的恐兽怪物“牛头人”,建造了一个可怕的大迷宫,让雅典进贡年轻的男女,再让怪兽把他们一一吃掉,后来雅典的王子忒休斯(Theseus)坐船到克里特岛,打败了“牛头人”,救回那些被进贡的雅典少男少女,奠定了雅典在历史上的地位和威信。当时约翰·埃文斯带领的考古团队也对这个传说深信不疑。总之,对二十世纪的考古学家来说,任何有青铜器遗存的地方一定代表着这里曾经有过血腥战争、生灵涂炭的粗暴文化。

经历了“约翰·埃文斯室”的洗礼后,我开始拼命寻找与克里特岛青铜器时代文化有关的报道,期待着哪怕只是在遗址上徘徊一刻,也像呼吸到海边新鲜的空气、听到大海的涛声一般。一年后,有幸参与了一个划船实验,该实验由牛津大学、剑桥大学联合组成的英国船队实施,在希腊波罗斯湾的希腊共和国海军基地,我们尝试划一艘刚被试验性复制完成的三层桨的古代高速战舰,这种形制的战舰曾闻名于公元前五世纪的希腊。通过这次实验,我获得了第一手的经验,由此也体会到了克里特岛的独特氛围。(徐小虎)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2019-05/26/content_11885984.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·文化共生:海上丝绸之路的真实图景

- ·菊儿胡同与荣禄府

- ·小满时节说枇杷

- ·万宁桥:中轴线上第一桥

- ·他首次在中文报章上使用“亚洲”

- ·阳台归来不看寺