文物回“家” 传心之美

来源:北京日报

时间:2019-06-19

北魏石雕释迦牟尼佛立像

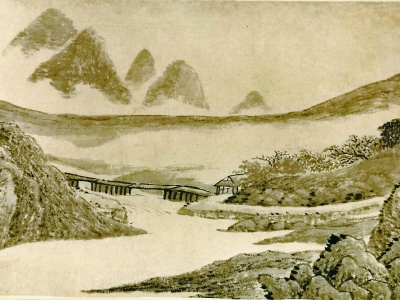

吴历画《农村喜雨图》(局部)

掐丝珐琅烛台

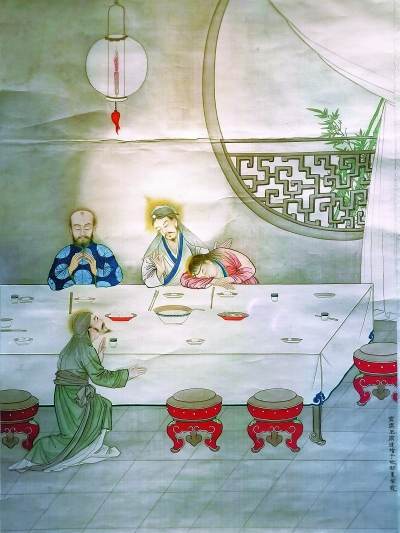

王肃达画《最后的晚餐》(局部)

“传心之美——梵蒂冈博物馆中国文物展”正在故宫博物院神武门展厅展出,这是梵蒂冈收藏的中国文物首次回到中国展出,精选出的78件展品涵盖天主教艺术、佛教艺术和世俗艺术三方面。故宫博物院还特意提供了相关珍贵文物共同展出,实现了这两大世界著名文化空间的并置。

艺术空间共鸣

故宫,无论是作为明清两代的皇宫,还是作为中国最大的综合性博物馆;无论是“天人合一”的规划理念,还是“前朝后市,左祖右社”的营建原则,在中华文化中都具有特殊重要地位和象征意义。

梵蒂冈,作为世界上最小的国家,方圆不过一里,人口不足千人,整个国家却是一座超级博物馆。而梵蒂冈博物馆,作为曾经的教皇宫廷,更是被尊为“西方文明的灵魂所在”。

故宫和梵蒂冈都堪称各自文明形态中极具象征意义的文化空间。

故宫博物院上承明清两代皇宫旧藏,藏品超过180万件套,整个故宫也是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构古建筑。而梵蒂冈博物馆藏品更是汇集了古希腊、古罗马的珍贵遗物,特别是收藏着文艺复兴时期的艺术瑰宝,如米开朗基罗的《创世纪》《最后的审判》,拉斐尔的《雅典学院》等。两个博物馆都堪称具有杰出代表性的人类文化艺术宝库。

此次“传心之美”展览让这两大文化艺术空间并置,东西方文明在这里亲密触碰,发出耀眼光芒。一组19世纪初的广彩瓷盘,绘制着圣经故事;一对1872年的掐丝珐琅大瓶,同时绘制着中国宫殿和天主教教堂。78件中国文物重回故土,在新的语境下,以双重身份成为精神纽带,沟通两大文明。

同时,展览还实现了两馆所藏文物内涵的互文。互文,是中国文学中的修辞方法,乃相互阐发,相互补充之意。“传心之美”的展品亦有异曲同工之妙——展出的78件中国文物背后,是5000余件梵蒂冈博物馆所藏中国文物,是整个梵蒂冈博物馆所藏世界各国的文化艺术珍品;一同展览的12件故宫博物院所藏珍贵文物背后,是180余万件故宫藏品,是中华文化海纳百川、博大精深的胸怀和气派。

多元文化争鸣

78件中国文物中,单以佛教艺术部分来看,既有北魏石雕释迦牟尼佛立像,明代铜鎏金、铜漆金释迦牟尼佛像,还有很大一部分是清代藏传佛教造像,包括铜鎏金宗喀巴像等,呈现出包容和开放态度。

据史载,1925年,教皇庇护十一世在梵蒂冈举办了一场大型展览,汇聚了来自世界各地的精美艺术品,以展示天主教会对世界各国文化和艺术的尊重,梵蒂冈博物馆收藏中国文物由此渐成规模,此后又接受了一些早期传教士的收藏,规模最终逾5000件。

但是这种包容、开放和尊重来之不易。1645年,罗马教廷下令禁止中国教徒祭孔、祭祖,由此引发了近三百年的“中国礼仪之争”。天主教与中国传统文化不断碰撞交融、交流互鉴,天主教在中国也随之不断中国化。到20世纪初,中国天主教会提出“中国归中国人”“爱国对中国教友也是一种德行”“建立一个正常的中国化的天主教会”等强烈主张,罗马教廷最终撤消了一切关于中国礼仪的禁令。

回溯禁令发布那一年,日后成为天主教徒的中国画家吴历12岁;43年后,担任中国宫廷画师的意大利传教士郎世宁出生了。他们所处的时代,正是“礼仪之争”时代,时代的洪流和思想的交锋在他们的作品上也留下了烙印。

吴历,“清六家”之一,4岁时经历由明入清,家境穷困,青年时以卖画为生,中年后信奉天主教。其作品既保持传统文人画风,又在自身宗教信仰的影响下,主题多涉及社会现实和人民疾苦,形成独特的风貌。后世评价他“高怀绝谷,独来独往,不肯一笔寄人篱下”,且“气韵沉郁”,至为中肯。此次展出的其画作《农村喜雨图》,不禁让人想起杜甫的诗作《春夜喜雨》,一个“喜”字,从杜甫用到了吴历,一场喜雨,滋润中国士大夫心灵千百年,让杜甫欢喜,让吴历喜乐。

康乾时代,特别是雍正时期,受“礼仪之争”影响,传教士大都遭逢厄运,唯郎世宁委身宫廷,颇受礼遇,将东西方绘画艺术完美融合,成为清代宫廷艺术的代表人物。此次展出的郎世宁《八骏图》,正创作于雍正时期,画作借助西方如实表现物象体积感和立体感的绘画技巧,借用周穆王驾八骏游西方的典故,表达了对君王的赞颂;也有的学者从骏马和牧人的低眉颔首中解读出了焦虑和畏惧,可以说是深有洞见。

审美理想和鸣

审美理想是人们对于美的最高要求和愿望,艺术作品是审美理想的集中体现。在不断的碰撞交融、交流互鉴中,天主教艺术在中国不断与本土文化艺术相融合,展现出独特的审美理想和审美情趣,这种审美理想融合中国传统山水画“澄怀观道”“天人合一”的美学思想,融入画家自身的宗教热忱,使得其作品呈现出不同审美理想一体共生、琴瑟和鸣的独特艺术风格。如20世纪初王肃达所绘《最后的晚餐》,画中人物皆着中国传统装束,坐中式矮凳,使筷子,点灯笼,月亮窗外,竹影婆娑,仿佛此故事发生在中国某地。王肃达另一幅作品《逃亡埃及图》同样将人物置于中国山水意境之中,寒山瘦水,骑驴远行,大量留白,海阔天空,就连玛利亚、约瑟夫和小耶稣,都是中国面孔,少了焦虑,多了平淡。

此次展览中“天主教艺术”部分的很多展品依托中国传统工艺形式,表现西方宗教题材内容,或者说将西方世界耳熟能详的宗教故事换上了中国妆容。展品中有一批掐丝珐琅器,如掐丝珐琅烛台、十字架,特别是同时绘制着大明殿、神武门以及天主教南堂的一对掐丝珐琅大瓶,瓶颈部分是传统的中国山水以及海上仙山意象,瓶身部分除了宫殿与教堂,还有祥云纹饰和海波纹饰,瓶口和瓶底配以宗教色彩的星状纹饰,无比精美绚丽。

神武门的展厅里,有描绘神武门的天主教掐丝珐琅,紫禁城的城垣上,梵蒂冈所藏中国文物的中国心与异域美共彰共显,吉祥喜乐。

诚如费孝通先生在总结处理不同文化关系时所述:“各美其美,美人之美,美美与共,世界大同”,这些艺术品既是天主教艺术在中国文化土壤中结出的奇特果实,也是两种美学思想的琴瑟和鸣、和谐共生的产物,更是两种文明长期交流互鉴、不断开创未来的最好诠释。(谢忠军)

原文链接:http://bjrb.bjd.com.cn/html/2019-06/19/content_11890375.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·元青花上的交融密码

- ·寻迹恭王府花园

- ·隆长寺明代彩画露容

- ·从江南的视野解读徽州

- ·诗人的本质

- ·如织锦图案:五代词别解