旧京书肆

来源:北京日报

时间:2019-07-04

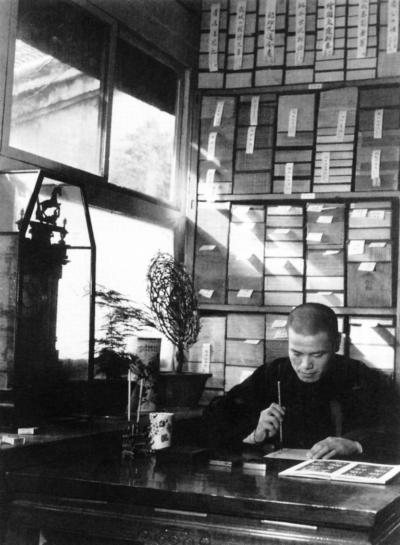

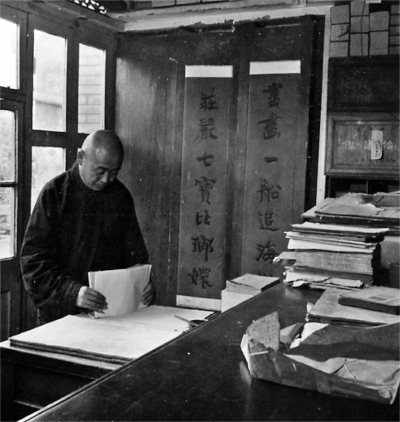

旧时,书店老板、伙计文化水平很高,不但了解历代古籍图书,甚至能鉴定各种版本,有的还具备修补和复原古书的技能。

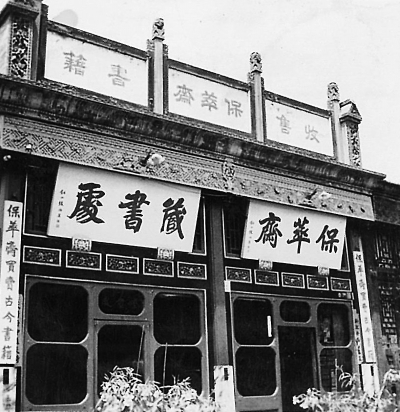

上世纪三十年代,位于隆福寺的保萃斋藏书处门脸儿。旧时,老式书店往往叫某某藏书处,新式书店一般称为书局或者印书馆。

民国时期,西四牌楼附近的古旧书摊还有收买古今旧书、学生课本的业务。

书肆的老板、伙计有时也是目录版本专家和图书修复专家。

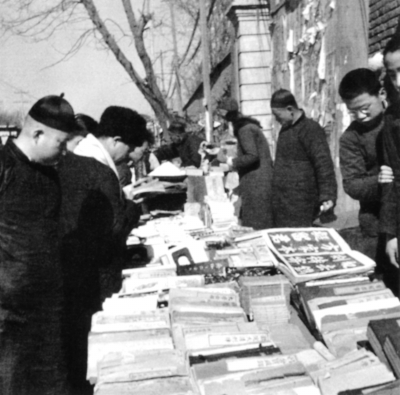

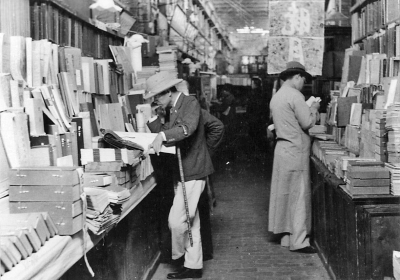

1924年,人们在琉璃厂书摊选购线装书和碑帖。徐家宁供图

读者在东安市场内的书店里看书。

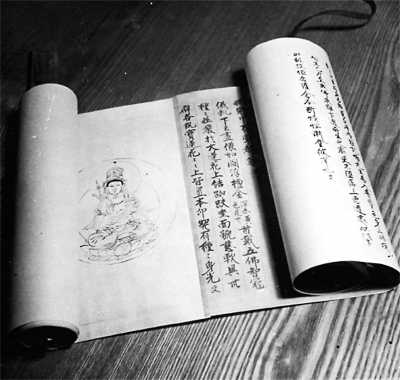

修复后的古籍善本

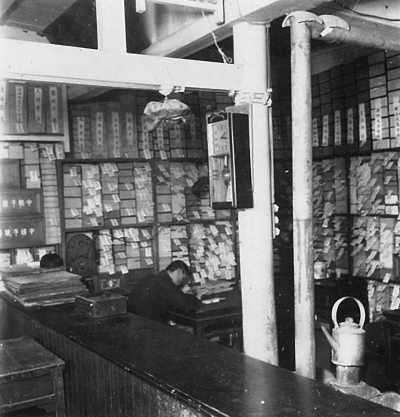

隆福寺文奎堂书店内部。旧时书店内四壁都是图书,顾客可以随意翻阅。

北京为六朝古都,一直是政治、文化的中心。书籍是文化的主要载体,因而北京的图书经营也历史悠久。北京的书肆至少可以追溯至明代。据明胡应麟所著《少室山房笔丛·经籍会通四》记述,“凡燕中书肆,多在大明门之右及礼部门之外及拱宸门之西。每会试举子,则书肆列于场前。每花朝后三日,则移于灯市。每朔、望并下浣五日,则徙于城隍庙中。”可见明代北京的书肆已很发达,而且也颇经营有道,如现在一样,将考试用书作为重点,各省来京参加会试的举子是重要的目标客户。到了清代,虽然科举考试制度一如明制,但北京城实行“旗民分治”,北京内城(即现今地铁2号线范围内)只允许旗人居住,不在旗的汉族官民只能居于外城(前门至永定门之间),而且内城禁止商业和娱乐场所存在,书肆也只好“另择吉地”。

汉族官员士大夫以及外省来京的文人墨客大多居于北京外城,而且各地在京都设有试(会)馆,主要用于方便参加每三年一次科举会试的各省举子食宿。这样,书肆也就随着这些客源起居变动开始在南城发展。

清初,书肆大多集中在广宁门(广安门)内的慈仁寺,即今天报国寺旧址。清初著名文臣、学者王士祯对慈仁寺书肆多有记述,宋荦、孔尚任、翁方纲等当时的著名文人也曾在诗文中提及赴慈仁寺书肆买书。清康熙十八年,北京发生强烈地震,内外城建筑均破坏严重,慈仁寺也因此衰落。琉璃厂地区原为明代琉璃窑址,地势空旷,又居于南城的中心位置,书肆便逐渐集中于此。同时,书画、古玩等相关的文化产业也在此应运而生。

北京书肆的空前繁荣得益于清乾隆时期官方编纂鸿篇巨制的《四库全书》,这次修书可谓“旷世之典”,有数百官员、学者参加。因他们多居于南城,令琉璃厂的图书业异常兴盛,书肆鳞次栉比,书画、文化用品、古玩等行业也麇集此地。此后,北京琉璃厂成为文人、学者的必游之地,也成为北京乃至全国闻名的文化区。

据不完全统计,清末到民国年间,琉璃厂一带的书肆先后达二百余家,成为当时的图书交易中心。由于当时出版业尚不发达,琉璃厂的书肆以经营古旧图书为主,著名的有来薰阁、邃雅斋、通学斋、文奎堂、松筠阁等。民国以后,一些新式书局、出版社,如中华书局、商务印书馆、开明书局等也在琉璃厂开设门市,经营新版书籍和中文译本及外文书。

旧京书肆历史悠久,独具一格。因为书肆服务对象是文化人,所以无论是店主还是伙计都有较高的文化水平,对历代的各类古籍图书有大致了解,甚至能鉴定各时代的版本,发现孤本和善本书,辨别伪书和伪刻,此外还要具备修补和复原古书的技能。有了这样的专业水平,才能为顾客寻书、荐书。

在没有公共图书馆的时代,书肆无疑起到了专业图书馆的作用,这些书肆的老板、伙计也就是版本目录专家和专业的图书馆员。值得一提的是琉璃厂书肆通学斋店主孙殿起,从书肆学徒出身,靠刻苦努力,不仅成为著名的目录版本专家,而且著作宏富。他所著《琉璃厂小志》是有关琉璃厂和北京书肆历史的最为详备的史料。

旧京较大的书肆环境优雅舒适、古色古香、窗明几净、四壁图书。伙计们个个衣帽整洁、举止文雅、有问必答,顾客可以随意翻阅架上图书,熟客还可品茗休息。此外,书肆还有上门服务,定期给“宅门”和老客户送去他们可能需要的书籍。因此,旧京文化人与书肆有着密切、良好的来往。

除琉璃厂之外,旧京还有几处书肆集中之地,大多开设于民国后,如东城的东安市场、隆福寺,有名的书肆有“瑞文斋”“多文斋”“三槐堂”等;西城的西单劝业场;打磨厂有几家很古老的书肆,如老二酉堂,据传始于明代。

就资金和规模而言,书肆有大中小之分,甚至还有规模更小的没有字号的书摊,但各有各的经营之道。大书肆资金雄厚,可以重金收购大部头图书与珍稀古籍、精刻本。小书肆和书摊主要经营一些常用和廉价的图书,面对的是平民,但有时也有从民间收来的罕见珍本,所以如同现在在潘家园淘货一样,有人专门去书摊 “捡漏儿”。(陈飞 作者为北京戏曲评论学会副监事长)

原文链接:http://bjrb.bjd.com.cn/html/2019-07/02/content_11893138.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0