长城长,长城两边是故乡

来源:北京日报

时间:2019-07-08

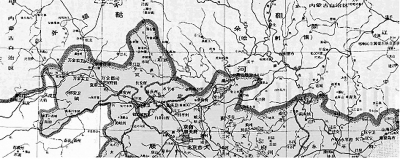

《中国历史地图集》明代京师附近长城。图片选自视觉中国

历史上的万里长城首先是一道军事防线,城墙、关隘、堡寨、敌台,见证了刀光剑影与炮火连天的岁月。长城沿线地处我国传统的农牧交错带,农耕文化与游牧文化在长城内外相互交融,因此它又成为一条经济、民族、文化的分界线。历经战争与和平的风云变幻,长城被视为中华民族的精神象征,沿线以长城为地理依托和文化载体,最终积淀为一条绵亘万里的“长城文化带”。北京段是其中具有特殊地位的区段之一。

北京长城始自何时?

长城,是人类历史上的文明奇迹,已经被列入世界文化遗产。“长城文化带”在北京历史上占有十分重要的地位,名列北京三大文化带之一。北京地区何时开始建造长城?目前相关专家比较一致的意见,是在北齐时期,但是,又有文献显示,北京地区修筑长城的时间可能会更早一些。

据相关历史文献记载,在中国古代的历史上,大规模修筑长城一共有四次,第一次是在先秦时期,战国七雄大致都修筑过长城,但是这时的长城是一段一段的,遍及全国各地,还没有连起来。第二次是在秦代,将燕、赵、秦三个诸侯国在北面的长城连接在了一起,地点则是沿着农耕文化区与游牧文化区的分界处,是在中国的北方。第三次是在北齐时期,这次修筑的长城,与秦长城的修筑路线已经有所不同,主要是为了防御突厥、奚族等游牧部落的侵扰。第四次是在明代,主要是为了防御蒙古草原游牧部落的侵扰,其修筑线路又与北齐长城有所不同。中原王朝之所以倾全国之力来修筑长城,是出于当时政治、军事局势的需要。

北京从古蓟城的建造开始,就因为地处农耕文化与游牧文化的交界处而具有非常重要的战略地位,因此,最初也是距长城最近的军事要塞。许多研究长城的学者认为,在这四次大规模修筑长城的过程中,前两次所修筑的长城没有经过北京地区,而是在其北面,从辽东到内蒙古,然后一路向西。也就是说,前两次的修筑长城,线路基本上是一致的,只是秦朝把三个诸侯国的长城连接在一起而已。

这就出现了一个问题,北京赫赫有名的居庸关,和长城是什么关系?

如果在北齐修筑长城之前,居庸关和长城有关系,那么,此前的两次修筑长城的工程就应该进入北京地区了。如果和长城没有关系,那么,此前的修筑工程也就与北京地区无关了。

居庸关是什么时候有的?应该是在先秦时期。早在《吕氏春秋》一书中即有记载称:“何谓九塞?大汾,冥厄,荆阮,方城,殽,井陉,令疵,句注,居庸。”九塞之中的居庸塞应该指的就是居庸关,而其他八塞也应该是重要的关隘,只是有些关隘与长城并无关系。

从汉代开始,记载居庸关的相关文献多了一些。如《汉书·地理志》是较早记载全国行政建制的专门文献。该书在相关记载中称:在秦朝设置的上谷郡(汉代隶属于幽州)下面有十五个县,其中的两个县为军都县和居庸县。而居庸县下面则标出“有关”,指的当然是居庸关。北魏时期《魏书·地形志》称:当时的燕郡下面辖有五个县,其中一个是军都县。显然,这时的居庸县被合并到军都县中。在该县下面标出:有观石山、军都关、昌平城。这时所标出的军都关,就是在《汉书·地理志》中所标出的居庸县的“关”,即居庸关。

到了唐代,幽州的行政建制又发生变动,幽州下辖的范阳郡(今北京)设置有九县,其中即有昌平县。据《新唐书·地理志》记载:在昌平县治所“北十五里有军都陉。西北三十五里有纳款关,即居庸故关,亦谓之军都关”。在此之后的诸多学者对于居庸关与军都关的关系都进行过探讨,有的认为是相邻的两座关隘,有的认为是一座关隘而分为两处,故而才有了两座关隘的名称。这时文献中提到的居庸关,已经是北齐修筑长城之后的事情了,换言之,这时的居庸关已经与北京地区的长城有了必然的联系。

居庸关是先秦时期就存在了,而这处关隘与北齐之前的长城是否有关联,就成为北京地区何时有了长城的关键所在。对于这一点,西晋时期的著名学者张华给了我们一点点宝贵的信息。张华是范阳人,在晋朝以博学著称于时,在他的著述中,尤以《博物志》一书影响最大,流传最广。在该书中,记载了这样一段文字:“燕却背沙漠,进临易水,西至军都,东至于辽。长蛇带塞,险陆相乘也。”文中“燕”指北京地区,“军都”指军都关,即居庸关,“辽”指辽东。“长蛇”指长城,是形容长城绵延不绝的样子。文中所述,是说这一段长城,西起军都关,东达于辽东。“险陆相乘”,则是指山险和平地相互交替的样子,即不论是山地还是平地,长城都是绵延不绝的。

张华是晋朝人,距北齐要早二百年左右。而他又是范阳人,对于北京地区的情况是比较熟悉的。因此,他在这段文字中写到的居庸关与长城的关系证明了在北齐修筑长城之前,也就是古燕国或者秦朝时期修筑的长城,是以居庸关(即文中的“军都”)为起点的。至于这段长城是否向西面延伸,他没有说,我们也不好下结论。但是一直向东面延伸,到达辽东地区,则是可以确定的了。因此,在北京地区修筑长城的历史,是可以上溯到北齐之前的。也就是说,北齐在北京地区修筑的长城,不是北京地区最早的长城。

在晋朝以后的文献中,又有三种重要文献转引了这段文字。其一为《(乾隆)清一统志》,该书在引用这段文字时,标明是引自张华《博物志》。其二为清代朱彝尊的《日下旧闻》,他在引用这段文字时,标明是引自《河图括地象》一书,这部书早已经佚失,据称是汉代人所著。其三为《(雍正)畿辅通志》,该书也引自《河图括地象》。如果《河图括地象》确系汉代人所著,张华的《博物志》所引文字,也应该是从这部书中转引的。那么,汉代就已经有了从居庸关修往辽东的长城了。

自汉代以后,据《北齐书·文宣帝纪》的记载,北齐天保六年(555年)修筑长城,“自幽州北夏口至恒州九百余里”,这里的“北夏口”即居庸关南口,也就是晋代张华所说的“军都”关。“恒州”在今山西大同一带。也就是说,北齐修筑的长城,是从北京到山西大同,共九百余里。由此而形成了一条以居庸关(即军都关)为中枢,东到辽东海边,西到山西大同的北齐长城。

由此推断,北京地区最早修筑长城,可能是在汉代,最迟也是在晋代,其跨度是西起居庸关,东到辽东。到了北齐时期,又从居庸关往西直到大同,修筑了一段长城。而从居庸关往东,已经有了张华所描述的长城,北齐再加以修筑和完善,也是没问题的。(王岗)

战争与和平的历史积淀

长城的兴衰过程、分布格局、关隘交通、建筑遗存,历史上在长城沿线的军队布防、重要战事、民间人员往来等显示的人类活动,长城作为文化符号的巨大影响,代表了长城文化的物质形态与非物质形态,也是体现北京“长城文化带”历史传承与文化内涵的基本内容。

时代变迁

跨越千年的营造过程

提起作为文化载体的万里长城,人们往往最容易联想到秦始皇派遣大将蒙恬修筑长城的故事。但是,战国时期的燕国以及秦代的长城在今内蒙古与河北等地。北齐天保六年(555年)征发民夫一百八十万人筑长城,自幽州北夏口(今北京昌平南口)至恒州(今山西大同)绵延九百余里,通常认为,这是历史上在今北京地区修筑长城的开端。在昌平区流村、高崖口、老峪沟至门头沟区大村一带,今天仍有长约30公里的北齐长城遗址,保存着高1.5米、宽2米的墙基以及敌台、烽火台的石瓦砾。延庆、怀柔、密云、平谷的高山峻岭,也有许多倾圮严重、墙体低矮的北朝石垒城垣与城堡。北齐还曾在平原地区修筑土质长城,大致分布在温榆河南岸、通州城西与城南直至天津武清西南一线。

隋朝开皇初年,幽州总管周摇整修长城,保护边民免遭突厥侵犯。继隋而起的唐朝无需仰仗长城作为军事屏障,只有少量的建设或沿用。辽、金、元、清各朝都是北方少数民族统治者建立的政权,长城以北本来就是他们的发祥之地和战略后方,只有处于它们之间的明朝需要依赖长城防线。洪武元年(1368年)八月大将军徐达占领元大都,不久即奉命整修长城。此后,朱元璋把朱棣等诸子封为镇守长城边塞重镇的藩王。永乐年间放弃外长城,燕山一线由此成为保卫北京的前沿阵地。从明初到嘉靖年间,形成了号称“九边”或“九镇”的长城防御体系。北京地区在蓟镇及宣府镇辖下,今天能够看到的长城,绝大多数是明代所筑。

空间布局

长城文化带的地理依托

横亘在北京北部山区的长城,是以军都山、燕山的天然形胜为基础强化改造出来的一道军事地理屏障。文物部门在2000年前后统计,长城在北京市境内的长度约为629公里,关隘多达七十余座,比较著名的有平谷的将军关、黄松峪关、彰作里关,密云的司马台、金山岭、古北口、墙子路、鹿皮关、白马关,怀柔的慕田峪、黄花城、撞道口,昌平的居庸关、长峪城、白羊城,延庆的八达岭、四海冶,门头沟的沿河城、方良口等。这些建筑在当代条件下基本失去了从前的军事防御功能,许多地段已被开发为旅游点乃至申报为世界文化遗产。

扼守山间峡谷或出山口的关隘既是重要的军事设施,也是长城内外南北往来通道的连接点,其中最著名的是居庸关和古北口。经过黄花城、四海冶、墙子岭、沿河城等关隘的道路,在北京交通史和军事史上也具有突出地位。秦始皇从蓟城出发巡视北方边塞时,应该走过南口-居庸关-八达岭一线。元代皇帝春末从大都前往上都(在今内蒙古正蓝旗东北),秋末自上都返回大都,每年至少两度穿行居庸关。到明代,居庸关大道成为首都北京与宣府、大同等西北军事重镇之间的必经之路。沟通燕山南北的古北口,扼守着从华北平原前往东北平原、蒙古高原的咽喉要塞。历史悠久的长城文化带,正是形成于这样的地理依托之上。

人类活动

长城文化带的营造动力

广义的文化包括人类创造的物质财富与精神财富的总和。长城搭建了人类活动的舞台,这里发生的政治军事活动、经济文化往来、南北民族交融,既是长城文化的重要内容,也是长城文化带得以持续营造的根本动力。

居庸关与古北口等关隘在交通和军事上的重要地位,使它们成为历史上的兵家必争之地。东汉时期的鲜卑人、十六国前燕的慕容皝、金朝的完颜阿骨打、蒙古的札巴儿、明末的李自成,都曾通过强攻或奇袭居庸关取得战争胜利。五代时期的李存勖,契丹的耶律阿保机、耶律德光,金朝末年的蒙古骑兵,元代“两都之战”中的上都军队,明代“庚戌之变”中的俺答所部,都对古北口进行过激烈争夺。明代隆庆、万历年间,“一年三百六十日,多是横戈马上行”的抗倭名将戚继光担任蓟镇总兵。他在加强训练、严明军纪的同时创建空心敌台,增立车营,改进战法,戍边十六年“边备修饬,蓟门宴然。继之者踵其成法,数十年得无事”,是长城军事文化创造者的杰出代表。

处于农牧交错带的长城,在和平时期是南北各民族广泛交往、密切融合的纽带。早在西汉时期,“匈奴自单于以下皆亲汉,往来长城下”。昔日严密扼守的关口成为相互往还的通道,原本为戍守御敌修建的城堡要塞,后来有许多发展为村镇城邑。北宋与辽国彼此以南朝、北朝相称,路振、王曾、沈括、苏辙、欧阳修等作为和平年代的使节,都曾穿行古北口完成外交任务。经济文化的密切交流,促进了民族之间的彼此融合。契丹在古北口为北宋名将杨业修建杨无敌庙,体现了长城内外推崇忠勇之士的共同民族心理。燕山与长城在古代往往被视为北方“夷汉”或“华夷”之间的民族区域分界线,但文化上的彼此认同比有形的疆界更重要,“一统华夷”历来是深受儒家文化熏陶的各族统治者共同追求的远大理想。

文脉所系

长城文化带的当代意义

文脉梳理既要实现对区域文化发展进程的追根寻源与正本清源,更应致力于系统挖掘、科学保护、合理利用历史遗产,为在汲取优秀传统文化营养的基础上创造新时代的新文化找到根基和方向。以长城为地理依托和文化符号的“长城文化带”,就是一条横亘在我国北方山岭大漠、蕴含了巨量文化资源的历史文脉。北京是明代长城防线的总指挥部与长城守卫的核心区域,这条文化带由此对北京显得格外重要。

长城文化带是我国古代农耕和游牧文化相互碰撞、相互交融的见证,中原政权为防御北方游牧民族侵扰而修建的长城工事,在冷兵器时代有效地保护了农业文明的发展。

长城沿线发生的多次战争表明,巍峨坚固、体系完整的长城是不能轻易逾越的屏障,这也是多个朝代不惜耗费极大的人力、物力、财力加以建设的重要原因。

随着清朝定都北京,广袤的蒙古高原、辽阔的东北平原与中原大地在政治上连成一体,长城的军事功能逐渐衰退,文化象征意义不断丰富。

巍然屹立的万里长城与中华民族威武不屈、敢于抗击一切来犯之敌的精神高度契合,在抵御日本等外来侵略的近现代时期尤其如此。它镌刻着历史的沧桑变化,是一座记录战争与和平进程的丰碑。它像一条巨龙在崇山峻岭之上蜿蜒起伏,代表了以龙为图腾的中华民族的共同心声。它的建筑艺术布局巧妙、雄伟壮观,体现了中国人民的集体智慧。经济文化的交流融合使民族分布的界线逐渐淡漠,长城早已成为各民族普遍接受的中华文化的象征,“大江南北、长城内外”变为形容祖国辽阔领土的常用语。

长城文化带是梳理北京历史文脉的重要方向,也是挖掘保护地方文化遗产的重点区域之一。从时间、空间、文化、社会等维度审视这条文化带,广泛开展长城文化遗迹的野外调查和多种类型的学术研究,是认识历史、保护遗存、传承文化的前提和基础。

从追寻时代变迁入手了解长城文化带的形成过程,从空间角度研究文化遗迹的分布特征与地理背景,通过以往的政治关联、军事行动、经济交往、文化传播、民族融合等分析长城沿线的人类活动,站在历史发展与民族精神的高度阐发长城的文化象征意义,应当成为历史、文化、考古、地理等领域的专业工作者基本的学术视角。

与此同时,还必须把北京市境内的长城文化带放在全国整体范围内来考察,广泛开展科普工作、吸引公众积极参与,这是增强长城文化保护意识和传承效果的重要环节。(孙冬虎)

原文链接:http://bjrb.bjd.com.cn/html/2019-07/04/content_11893654.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·清代京城如何“扫黑除恶”

- ·书斋名与心意

- ·簋街与鬼街

- ·毕加索与阿波利奈尔

- ·几卷历史文书 百年澳门记忆

- ·胡同与石榴