京华烟云 大城北京

来源:北京晚报

时间:2019-07-10

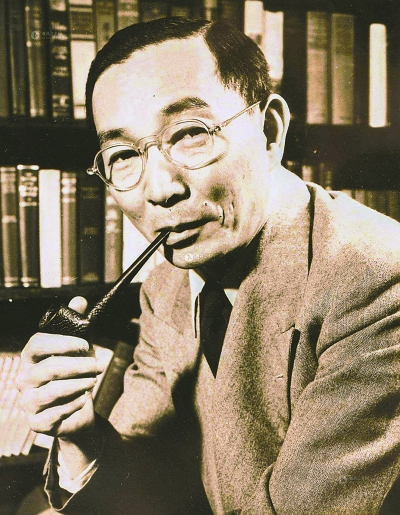

林语堂是中国现代文学史和中国文化交流史上的一个奇人,他“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”,在对中国人讲外国文化和对外国人讲中国文化上无人能及。林语堂出身于福建漳州山区贫寒多子的基督教牧师家庭,读的是基督教会办的小学和中学,从小熟悉《圣经》和基督教文化。大学也是读的“洋派”的上海圣约翰大学,圣约翰大学是当时公认的学习英文最好的学校。林语堂在那里品学兼优,学得一口流利的英语和“洋派”精英青年流行的打网球、打棒球,参加学校的足球队、划船队……接下来,林语堂的人生轨迹也是“洋派精英”的:出国深造、担任大学教师、写书、办杂志、当学者,甚至做官、参政……

但是林语堂成就最高、最被后人关注的则在于其在文化交流上的成就,他在国外用英文写作了《京华烟云》、《风声鹤唳》等描写中国的小说,还有《吾国与吾民》、《大城北京》等介绍中国文化、中国传统、中国思想的著作;并把孔子、老子、苏轼等中国文化名人介绍给西方世界,受到西方世界的关注和好评。因为他在文学创作上的成就,还曾经获得过“诺贝尔文学奖”的提名。而这一切,又不是一个普通的英文极好的“洋派青年”所能做到的,必须有丰厚的中国文化根底才行;而能写出《京华烟云》、《大城北京》等的描写北京风土人情、精神风骨的作品,又必须对北京非常熟悉方可。

“北京的一瞬”

《京华烟云》的英文原名是Moment in Peking,北京的一瞬;中文翻译得也好,尤其“烟云”二字,在漫长的历史流程和风起云涌的社会变革中,某些小人物的喜怒哀乐、生老病死,不过如一缕过眼云烟罢了,虽氤氲过,绚烂过,但又充满虚空和无力感,缥缈过后,惹人无限唏嘘感慨。

林语堂的小说一向被影视改编者热爱,《京华烟云》、《风声鹤唳》都曾经被改编成电视剧。不过我始终觉得,《京华烟云》的骨架子是姚木兰、孔立夫、曾荪亚等人的情感纠葛、人生经历和他们生存的那个时代的风云变幻,而小说的血肉和灵魂则是北京的风情、北京的精气神、北京的内在底蕴——这一切,又是几千年的中国文化、中国传统、中国思想在几个北京家庭和几位北京人身上体现出来的。《京华烟云》的故事从庚子事变到抗战爆发,贯穿了几十年,中国社会的风云变幻和中国人在其中的挣扎沉浮,通过各种社会大事件和生活小细节表现出来,不疾不徐,错落有致,俨然一幅包罗万象的世态风情画卷。

《京华烟云》包含着林语堂对中国文化的美好想象和体悟,在看似对平淡无奇的普通人日常生活的描述中,蕴含了对闲适自然、大度宽厚、从容典雅的北京精神和中国文化的赞美和期许。正如林语堂先生在小说自序中说的:“本书对现代中国人的生活,既非维护其完美,亦非揭发其罪恶。因此与新近甚多‘黑幕’小说迥乎不同。既非对旧式生活进赞词,亦非为新式生活做辩解。只是叙述当代中国男女如何成长,如何过活,如何爱,如何恨,如何争吵,如何宽恕,如何受难,如何享乐,如何养成某些生活习惯,如何形成某些思维方式,尤其是,在此谋事在人、成事在天的尘世生活里,如何适应其生活环境而已。”确实,道家的“自然”理念贯穿小说始终,除了贪官豪绅出身的牛素云一家的跋扈与堕落,其他人并非大奸大恶,而是一种日常生活状态的呈现,但细细咂摸起来,非常有韵味。

女一号姚木兰爱慕胸怀大志、具有卓越品质的孔立夫,但是对于家中将她许配给资质平平的曾荪亚,她也坦然接受了,并能把一腔情感倾注在丈夫和家庭中,料理整个曾家,拥有了一双可爱的儿女,从一个美少女变成了美少妇。而她与孔立夫间一直是一种惺惺相惜的知音知己之情,对于孔立夫与妹妹的婚姻,木兰发自内心地祝福,没有任何非分之想。当孔立夫被捕时,木兰女中豪杰一般,入虎穴将孔立夫救出,对如此“敏感”事件,四个年轻人之间也毫无芥蒂和抵牾。曼娘与曾家长子曾平亚从小订婚,出于对社会礼教的遵从,两个真心相爱的少男少女小心翼翼地呵护着这份美好的情感。但曾平亚相思成灾,曾家让曼娘与平亚结婚冲喜,曼娘毫不犹豫地答应了。病重的曾平亚心怀着美好去世了,曼娘独守空闺,像深谷幽兰一般地生活着。在曼娘与平亚的悲剧故事中,看不到对扼杀人性的封建旧道德、落后习俗的血泪控诉,反而在彰显一种“发乎情止乎礼义”的中国式的情感模式,纯真无邪、略显压抑,甚至带着一丝悲情的色彩。而木兰的哥哥姚体仁的堕落与放荡不羁,也是一个典型的中国式的“浪子回头金不换”的故事。姚体仁与家中的丫鬟厮混,并生下孩子。这一不光彩的事件不为姚家所接受,在与家庭决裂后,他过上了浪荡公子的生活,挥霍无度、灵魂麻痹、吸食鸦片……但后来,姚体仁醒悟了,回归了家庭,那不光彩的与丫鬟生的私生子也长成了一个典型的姚家式的如玉的美好少年。

所以我总是觉得,《京华烟云》是一部向西方世界介绍古老中国的文化、精神和这片古老土地上的人们生活之美好的诗意作品。虽然他们生活在中国最动荡的年代,但是积淀了几千年的美好并不会在社会急速变化中土崩瓦解,而是贯穿和流露在日常生活和言行举止中的各个细节中,并一代代传承下去。似乎可以这样说,《京华烟云》是不太适合拍成影视剧的,因为它温润的文化气息是小说的重要组成部分,风起云涌的社会只是一个大的背景,与故事主线和人物生活还有一定距离。所以小说的故事冲突都比较淡,且被掩盖在浓郁的诗意氛围中。

我甚至觉得,《京华烟云》可以看作《大城北京》的小说版,把北京的精神、北京的四季、北京的街道和城市布局、北京的各种艺术、北京人们的生活和信仰等等悉数穿插在人物的日常生活情趣中。所以《京华烟云》中对北京各种细节的表现可以说到了极致:姚木兰等人去后海喝茶、看水,去香山登高,去隆福寺逛庙会,去琉璃厂买书,去逛公园,去戏园子听戏……而为了突出小说的现实感,作者也把很多北京真实的情景放入小说中,如著名语言学大家傅增湘先生是孔立夫和姚木兰的好友,守旧大师辜鸿铭惊世骇俗的言论出现在了一场观影中,孔立夫等人关心时政,木兰的一个女儿还死在了“三·一八”学潮中……正是这些与北京相关的细节,使整部小说充满了血肉和气象,具有了让人印象深刻、难以忘怀的魅力。

1941年,林语堂和女儿在纽约

洋派精英

呼吸古都传统文化空气

一个人能把北京刻画得如此淋漓尽致,一定是曾经长期生活在这里,对这里的一切非常熟悉,比如生于斯长于斯的老舍先生。而林语堂呢,虽然两度在北京生活,但前后加起来也就五六年左右,能在短短的时间内把北京的内核体验得如此透彻和深入,跟林语堂中西结合、通览古今的眼光是分不开的。作为一个从小受基督教影响,曾经在国外留洋、生活,对西学和西方社会比较熟悉的人来说,他同时对中国文化和中国社会的熟谙和强烈的好奇,能激发他巨大的新鲜感,并产生剧烈的文化碰撞。尤其是侨居国外后,古老中国和古老北京的一切因为时空上的隔离,产生一种距离感,产生了客观冷静地对其进行审视的可能,而在这种审视中,又往往能产生老酒般愈发醇厚馨香的味道,让人沉浸其中,欲罢不能,最终写出优秀的文化交流的东西。

的确,北京生活在林语堂的文学成就上具有重要的、不可磨灭的作用。

1916年大学毕业后,林语堂到北京的清华学校担任英文教师。这项工作对于上海圣约翰大学的高材生来说,应该是如鱼得水、手到擒来。但或许是厚重深沉的北京城让这个“洋派”精英青年有了非同寻常的感受,沉浸在古都的空气中,他忽然对自己之前的学习经历感到了巨大的遗憾。林语堂在自传中说,小时候教会学校不允许学生看中国戏、读中文报纸,所以他对西方的故事了如指掌,却不知道中国的梁山伯与祝英台。因为国文教育的匮乏,他连中国最常见的草木虫鱼鸟兽都叫不上名字。而上海圣约翰大学的重点是培养学生的西学和英文,国学的课程不过是点缀,累年不及格也可以毕业。如此教育,林语堂成为一个“西式”精英,但同时也发现,自己的“国学”已经接近荒废了,毛笔字几乎不会写,中国典籍的阅读也停止了,国学功底仅仅停留在幼年父亲教过的一些古诗和六经上。用林语堂在自传中的话说,基督教会在给了他改变贫寒出身的机会的同时,也剥夺了他了解中国的可能。

当时的清华学校是留美预科学校,也是重西学重英文而不重国学国语的。清华学校的同事们,也大都是留洋回来的,英语说得比国语还要好的居多,中国文化的匮乏程度与林语堂在伯仲之间。当时大学的校风比较豪放,大学教授们教课之余常去八大胡同之类的红灯区寻欢作乐。林语堂是虔诚的基督教信徒,恪守着基督教义,负责一个星期日的圣经班,还担任圣诞会主席。他遵从教会的清规戒律,受到同事们的嘲笑。而或许正是在这种“不合群”的“寂寞”中,林语堂以极大的热情投入了对中国传统文化的学习中,这直接影响了他后半生的学术方向和文学成就。

林语堂开始研读《红楼梦》,并借此学说“北京话”,在他看来,《红楼梦》中具有丰富的北京话语料,而小说中晴雯、袭人等人的语言之美,简直让想以白话进行写作的中国人脸上无光!联想一下后来林语堂在德国莱比锡大学拿到的是语言学的博士学位,那么研读《红楼梦》的这一段,或许对他具有非常深刻的启发吧。

除了《红楼梦》,林语堂还对杜诗、苏轼、《史记》、孔子、老子、庄子等中国古代经典产生了浓厚的兴趣。清华学校内没有可以同林语堂谈论这些的人,不过好在,北京还有一个琉璃厂。琉璃厂可谓中国传统文化的集大成者,它让“乡下青年”沈从文感受到各种美好,也让“洋派青年”林语堂找到了之前从未体验过的欢乐。林语堂一有空就往琉璃厂跑,在跟书商等人的交谈交往中,林语堂学到了很多关于古书的版本、目录等宝贵的国学知识,弥补了之前的不足。几年下来,他已经打下了丰厚的中国传统文化的底子。

船板胡同里的北大教授

1923年,留洋归来的林语堂被聘为北京大学教授,讲授英文和语言学,并兼任北京女子师范大学的英文系主任和教务长。当时是“五四”之后,文化氛围比较活跃,文人们写文章、办刊物,不亦乐乎。当时北京文坛主要分为以胡适、徐志摩、陈西滢等人为代表的“现代评论派”和以鲁迅、周作人、孙伏园等人为首的“语丝派”。林语堂与胡适等人同为留美归来的文化精英,胡适对他又有“知遇之恩”(林语堂留学期间,因为生活困窘,胡适曾经资助他2000银元),但或许是崇尚自由、热爱思辨的个性使然,林语堂加入了周氏兄弟的“语丝派”,在《语丝》杂志上嬉笑怒骂、针砭时弊,可谓大展拳脚。工作之余,他与“语丝”同仁在中山公园里的来今雨轩品茶、闲谈,非常惬意。而“语丝”和“来今雨轩”这些细节,还被他写进了小说《京华烟云》中,可见这段生活对林语堂意义之大、影响之深。

当时北京女子师范大学的学生反对校长杨荫榆,闹起了学潮。林语堂同情学生,曾跟学生一起上街游行。当警察和流氓们前来镇压时,林语堂还曾勇敢地用竹竿和砖石跟他们进行斗争。多年后,林语堂回忆起这段经历,仍显得激动和兴奋不已,他说,自己终于没有把大学时学到的棒球投掷技术荒废掉,用砖块的投掷补足了错过的大学生活。这种幽默的言辞是林语堂一贯的特点,也显示了林语堂第二段北京生活的轰轰烈烈、热情似火。不过随着局势的发展,林语堂很快就与轰轰烈烈的北京生活告别了。

1925年,“三·一八”惨案发生,刘和珍、杨德群等几位学生在游行中被北洋政府杀害,引起极大的公愤。1926年,“狗肉将军”张宗昌进入北京,不经审讯就枪杀邵飘萍和林白水两位报人,北京城一时风声鹤唳,很多文化人离开。林语堂虽然不在被通缉的文化人之列,但面对险恶的局势,也做好了离开的准备。当时林语堂住在东城区的船板胡同,后来又跑到东交民巷和一位朋友家避险,最后在1926年离京南下厦门。

船板胡同现在仍有,在东城区崇文门一带。从崇文门地铁站出来,沿着一条叫后沟胡同的胡同一直往前走,走到尽头就是船板胡同了。当时的崇文门一带是教会的势力范围,走在毫不起眼的后沟胡同里,就能看到美国卫斯理会建的崇文门基督堂和教会办的慕贞女中。虽然已经时过境迁,但是教会的影响仍旧可见。崇文门堂现在仍在使用,而不远处一个普普通通的小门店外面,张贴着一个大大的十字架,显示这里是一个经营教会礼品的商店。不过与略显肃穆的后沟胡同比起来,几步之遥的船板胡同则完全是一个纷杂喧嚣的尘世社会。船板胡同很长,曲曲弯弯的胡同两侧开满了各种小吃店、小卖部,人们就在这狭窄的胡同里泰然地喧闹着、行走着、生活着。

我走完了整条胡同,满眼尽是热闹而略显衰败的红尘气息,丝毫不见任何林语堂曾经在这里居住的影子。但我仍隐隐觉得,当时的林语堂应该属于后沟胡同的肃穆,而不是船板胡同的喧嚣。当时卫斯理会崇文门基督堂的很多牧师都居住在这一带,附近还有汇文中学等基督教学校,而我们似乎也有理由相信,笃信基督教的林语堂住在这里,似乎跟他的教会背景有一定关系。

林语堂自己形容那段逃离北京前的时光,船板胡同的家里充满惊险。平常这里是一个安静的小四合院,院子里有鱼缸和石榴树,妻子廖翠凤和孩子们祥和地生活在这里。不过危险来临时,一切都变了,为了方便跳墙逃走,林语堂专门做了一个绳梯,紧急时可以拉入阁楼。

这里终究是不安全的,后来林语堂躲进东交民巷一家法国医院。东交民巷离船板胡同非常近,几乎可以说只隔着一条街。当时的东交民巷是使馆区,很多国家都在这里建立了公使馆。现在的东交民巷可以说是北京非常有特色的一条街,宁静、庄严,行人和车辆都很少,竟显得有些阴森森的。走在这里,简直是在与历史直面碰撞,不时就会发现一个与中国传统建筑格格不入的西洋式建筑:法国使馆旧址、法国邮电局旧址、法国央行旧址、日本使馆旧址、圣弥额尔天主堂……但这样的“格格不入”的建筑多起来,又显得和谐和自然了。因为使馆区的特权,据说鲁迅、李大钊等人都曾到东交民巷避难。林语堂在东交民巷躲了几天后,还是觉得不安全,又躲进了好友、协和医生林可胜的家中。

林可胜或许知名度不高,但却是中国现代医学史、科学史上的一个传奇。他是新加坡华人,曾师从俄国著名生理学家巴甫洛夫,在生理学和神经生理学上获得卓越成就,具有极大的国际声望。林可胜二十多岁就当上了协和医院的教授,并是协和医院第一位华人科主任,这在当时以外籍专家为主的协和医院是非常罕见的。抗日战争爆发后,林可胜还奔赴抗战最前线,组织了战地救护队,为国家和民族做出了巨大贡献。林可胜祖籍福建厦门,可以说是林语堂的老乡,巧妙的是,林可胜还与另一位福建籍名人、同为协和医院专家、中国妇产科奠基人的林巧稚非常熟悉。福建著名的“三林”,竟这样有了交集。

林可胜的父亲林文庆是新加坡著名的医生、教育家。1921年,爱国华侨陈嘉庚先生创办了厦门大学,林文庆受陈嘉庚的邀请,到厦门大学担任校长长达十几年。而就是因这一机缘巧合,在林可胜家避难的林语堂在林可胜的推荐下,到厦门大学国文系任职。而随后,林语堂又相继邀请鲁迅等很多教授到厦门大学,可以说把半个北大中文系都搬了过来。不过因为各种复杂的人事关系,鲁迅在厦门大学的经历并不愉快,很快离开了,并称林文庆为“反动校长”。后来林语堂也从厦门大学辞职,奔赴上海。

林语堂眼中的北京之美

晚年的林语堂旅居海外,再未回到北京,但却始终在默默回忆着、体味着昔日亲眼见闻的北京的一切。或许因为有了在世界各地生活的经历,北京的一切在他看来愈发独特和值得书写;而正也因为林语堂中西古今皆通的深厚底蕴,他能把北京观察得如此透彻、深入、切中肯綮和一针见血。

《大城北京》,Imperial Peking,多么好的文章题目,这其中蕴含着林语堂对北京多么深厚的情感!在他的眼中,北京的四季是那么分明、那么美丽;她的城市布局方方正正,有着对称的布局和清晰的轮廓;她既有自然的山水之美,又有现代都市的艺术美感;她历史悠久,经历很多辉煌,充满厚重感,供人无限缅怀;这里生活的人们平稳、大气,骨子里有一股泰然和自信……林语堂这些论断非常精准,很多都成为对北京甚至中国文化的盖棺论定的公论。《大城北京》与《京华烟云》不同,严格来说应该是一部学术著作,不过或许是林语堂对这座城市情感太深厚,很多语言都极富文采,与《京华烟云》一样流淌着诗性之美、氤氲之美,读的时候让人有欣赏美文之感,读后便久久难忘。

文章的最后,不妨用《大城北京》中的一段话概括一下林语堂眼中的北京:

什么东西最能体现老北京的精神?是它宏伟、辉煌的宫殿和古老寺庙吗?是她的大庭院和大公园吗?还是那些带着老年人独有的庄重天性站立在售货摊旁的卖花生的长胡子老人?人们不知道。人们也难以用语言去表达。它是许多世纪以来形成的不可名状的魅力。或许有一天,基于零碎的认识,人们认为那是一种生活方式。那种方式属于整个世界,千年万代。它是成熟的,异教的,欢快的,强大的,预示着对所有价值的重新估价——是出自人类灵魂的一种独特创造。

美哉北京!大哉北京!(王苗)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2019-07/05/content_11894058.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·林语堂与他的“彼岸世界”

- ·鲁迅、郑振铎联手编“笺谱”

- ·我是落榜了,但我逆袭了啊!

- ·金融街都城隍庙

- ·小暑品莲

- ·乾隆皇帝爱古楸