故宫里的神奇动物

来源:北京晚报

时间:2019-08-12

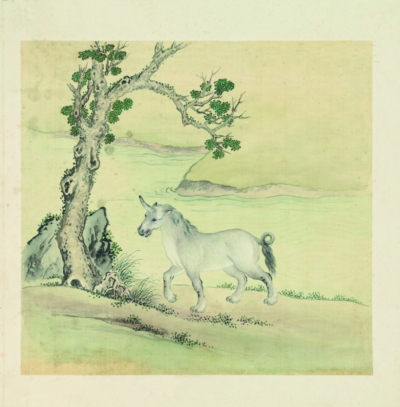

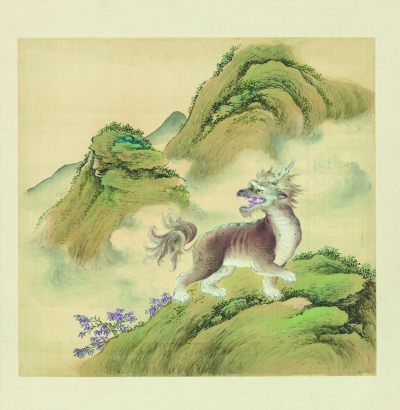

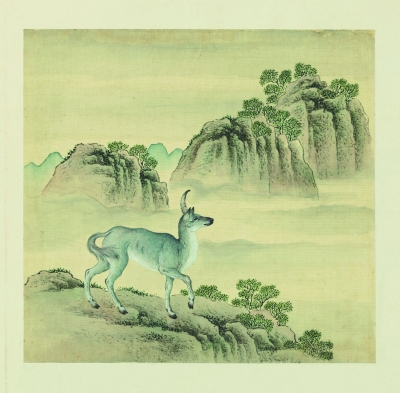

麒麟

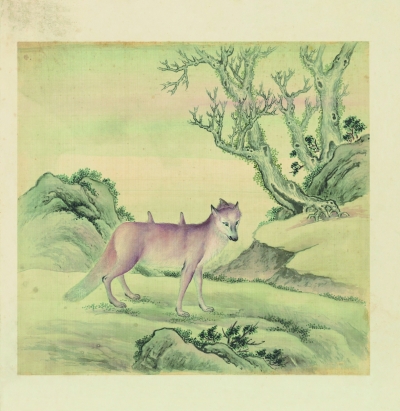

驳

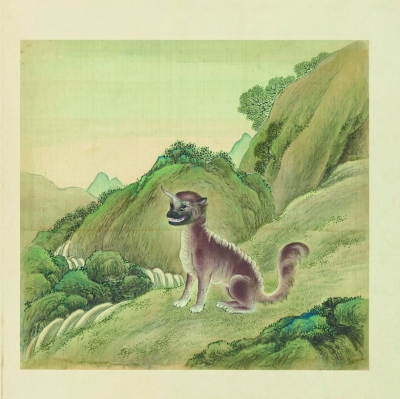

乘黄

角瑞

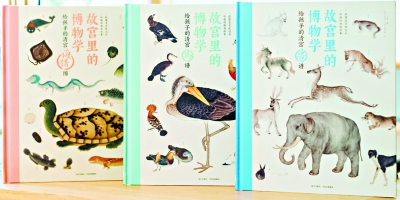

明年是紫禁城建成六百周年,近日,《故宫里的博物学》由故宫出版社与中信出版社共同出版,分别是《故宫里的博物学:给孩子的清宫兽谱》、《故宫里的博物学:给孩子的清宫鸟谱》和《故宫里的博物学:给孩子的清宫海错图》。全书以故宫博物院院藏《清宫兽谱》、《清宫鸟谱》和《清宫海错图》为蓝本,精选其中120种陆地、天空、水生的神奇动物,以现代博物学的探究方式,打破人文与科学的界限,从文学、艺术、动物、地理、自然、民俗、历史等方面,讲述神奇动物的妙趣故事。让孩子在大开眼界、充分满足好奇心的同时,融会贯通掌握自然科学与中华文化知识。

《故宫里的博物学》蓝本是清代由宫廷收藏的动物图鉴《兽谱》、《鸟谱》和《海错图》,是中国古代动物物种的一套传世巨著,在中国古代文化史和科技史上,都很少见。这三册图书曾是最翔实也最具权威的博物图志,由乾隆亲自主持编撰,也是很少对外公开的珍品,乾隆把这三部书都收录进了代表历代书画的大型著录文献《石渠宝笈》续编中。

《故宫里的博物学:给孩子的清宫海错图》 (清)聂璜绘 夏雪著

《故宫里的博物学:给孩子的清宫鸟谱》 (清)余省 张为邦绘 小海著

《故宫里的博物学:给孩子的清宫兽谱》 (清)余省 张为邦绘 小海著

故宫出版社 中信出版集团

獬豸

兕

乾隆十五年至乾隆二十六年,乾隆皇帝亲自召集当时两位重量级宫廷画家余省和张为邦,历时十余载合作绘制了《鸟谱》和《兽谱》,而这两部书中关于动物的全部文字解说,由乾隆朝的“八大臣”联手完成。《鸟谱》是中国古代开页最多的工笔重彩花鸟画册,《兽谱》以兽类为表现对象所绘制的图谱,不仅在清代宫廷绘画中独一无二,在中国历代宫廷及民间绘画上也是前所未有,在古代绘画史和动物谱志上,有独辟蹊径的开创性意义。

据故宫博物院书画部副研究馆员袁杰介绍,《兽谱》和《鸟谱》作者余省生于康熙三十一年,常熟人,自幼从父习画,妙于花鸟写生,后师法宫廷词臣画家蒋廷锡,入宫廷作画,擅画花鸟虫鱼,作品既继承历代写生画传统,又带有西洋画的格调,设色艳丽饱满,具有空灵高洁之气,他在乾隆时为一等画师;张为邦是广陵人,他于雍正、乾隆时在宫中供职,曾随郎世宁等外国画家学习西洋画技法,擅长画人物、楼观、花鸟及动物等,在乾隆朝为二等画师。

故宫博物院书画部研究馆员李湜介绍,《清宫鸟谱》又称《仿蒋廷锡鸟谱》,共十二册,其中第一至四册1948年被蒋介石国民政府运至台湾,现保存在台北故宫博物院,第五至十二册收藏在故宫博物院。正是由于《清宫鸟谱》不同于一般的画谱,所以乾隆皇帝并没有把它与蒋氏的原作同置于御书房内收藏,而是存放于故宫内另一处重要居所重华宫,好在休息时随时翻阅欣赏。重华宫是乾隆皇帝为皇子时的寝宫,登基后主要用来收藏重要的翰墨瑰宝。

《海错图》的来历更为传奇,它由康熙年间来自民间的博物学高手聂璜,历经几十年,访遍全国各地江海湖泊,考察积累,绘制而成。“海错”的“错”,是种类繁多的意思。汉代以前,人们就用“海错”来指代各种海洋生物,后来渐渐成为了海洋生物、海产品的总称呼。这部书曾消失在民间,后由大太监苏培盛带入宫中,呈现给皇帝。乾隆继位后,非常看重这套书,让人把这套画册重新修补、装裱,常常翻看。

《故宫里的博物学:给孩子的清宫兽谱》中选择了22种神兽,皆来自古代传说故事,如《山海经》《水经注》《墨子》《管子》《尔雅》等,其中有不少都是独角兽。东西方文化中皆有独角兽这种动物,现实生活中的原型可能是犀牛,属祥瑞之物,但西方独角兽的形象比较单一,《兽谱》中的独角兽却具有多种形象。

“麒麟,仁兽,麋身,牛尾,马蹄,一角,角端有肉。”麒麟为麋鹿身形;“獬豸,似山羊,一角,一名神羊,一名解。”獬豸为山羊身形;“角瑞,似猪,或云似牛。角在鼻上。出胡林国。”角瑞为猪牛身形;“驳,一名兹白。状如马,白身黑尾,一角,锯牙虎爪,音如鼓,食虎豹。”驳为马身形;“兕,一角,青色,重千金,状似犀,亦曰沙犀。”兕为犀牛身形;“乘黄,状如狐,背有角,是其首亦有角,如麟豸矣。”乘黄为狐狸身形。

就此六种,形态各异,但都长着独角,麒麟自不必说,是中国传统文化中重要的象征祥瑞的神兽,汉武帝未央宫中有麒麟阁,清代的一品武官官服上就有麒麟,其次才是狮、豹、虎。獬豸是上古时期尧舜的司法官所养神兽,它有过人的智慧,能够分清是非曲直,如有恶人歪曲事实,獬豸便会用独角将其顶倒。明清时的御史等司法官员便头戴獬豸冠。驳虽然身形如白马,但却以虎豹为食,凶猛异常,难得的是它并不伤人命,反而替人们吓走野兽,《管子》中就有驳吓走老虎,救齐桓公一命的故事。乘黄更是延缓衰老的神驹,《山海经》中称“乘之寿两千岁”,它还有个名字“飞黄”,没错,就是成语“飞黄腾达”中的“飞黄”便是乘黄。乘黄在《山海经》中是狐狸身,但后来逐渐演变成“腾黄”时,变成了马驹状,《兽谱》的画师保留了其最初的狐狸形态。

狮虎豹这三种食肉猛兽在古人的语境中象征意味截然不同。书中写道,豹在《列女传》中“南山之玄豹”隐喻洁身自好的君子归隐修身,而虎是百兽之王,却在文学作品中有着负面的形象。虎在古时被称为“大虫”,《水浒传》中武松打虎,《镜花缘》中也有“斑毛大虫”,多是祸害百姓,人人惧怕憎恨的形象。狮子却完全不同,虽舞狮子已成中国文化保留节目,但狮子不是中原本土动物,而是来自亚洲西部及南部印度孟买等地。东汉时,大月氏国向汉章帝进贡了狮子,汉章帝很喜欢。随着佛教的传入,人们又把狮子当做神兽看待,渐渐狮子成了吉祥镇宅之物,宫殿庙宇门前多能见到一对或威风凛凛或憨态可掬的石狮子,故宫乾清宫门前便有两只鎏金铜狮子。三者在传统文化和文学中有如此巨大的差异,笔者猜测大概是与人的距离不同,古时我国的气候比今天更为温暖湿润,虎在我国从东北到华南分布广泛,数量较多,也就时常与人打交道,伤人伤畜,虽是“百兽之王”,却没落下好名声。

正如“兽”“鸟”两册的编著者小海所说,古代中国人对动物的看法,非常有意思,他们不重视对动物的“生物学层面”的研究,而是更注重把动物的特性和行为,赋予某种他们文化或社会意义。不论是飞禽走兽还是海洋生物,古人在动物们身上寄托了大过于动物本身的情感,就如同善于中国画的画师们使用了西洋绘画的光影技法。这些画作不单是珍贵的生物学资料,更是一面关于历史与文化的多棱镜,多角度透视出古人复杂而有趣的心理。

【书乡专访】

一 乾隆的好奇心

“乾隆皇帝虽执掌万里江山,却不能事事亲眼所见、亲耳所闻,他也渴望了解这神奇的大千世界,赏尽天下的奇珍异兽。这种好奇心,与普通人没有太大分别。”

书乡:乾隆皇帝为何如此喜爱《兽谱》《鸟谱》与《海错图》?

小海:《兽谱》作为由清代官方主持编修的权威动物图鉴,每册开篇第一幅画,钤有“乾隆鉴赏”“乾隆御览之宝”“三希堂精鉴玺”等印,每册最初和最末还开钤“五福五代堂宝”“八徵耄念之宝”“太上皇帝之宝”玺,《鸟谱》每册开篇第一幅画,钤有“重华宫鉴藏宝”之印,可见乾隆对这套书的喜爱。从画师生动逼真、形神兼备的精心绘制,到朝廷重臣细致入微的考据校勘,无不体现出中国自古以来对自然的敬畏和探索的博物学精神。

书乡:“兽”一册在《兽谱》中精选了四十种兽,选择的标准是什么?

小海:我们综合考虑每种动物的特点,从《兽谱》中甄选了四十种兽,分为三大类——神兽二十二种、普通兽十三种、异国兽五种。神兽是仅见于传说而现实中不存在的动物,可分为瑞兽和怪兽两种。瑞兽,是中国古籍中记载的能带来祥瑞的兽,如麒麟、白泽等。古人认为,凡统治者为政顺乎天意,就能风调雨顺,社会安定昌盛,才会有瑞兽出现,以示天兆吉祥。怪兽包括《山海经》等古籍中记载的神怪之兽,如穷奇、九尾狐等。它们虽不具备科学上的认知价值,但在《兽谱》中占的比例较大,且多具有文化寓意,所以书中挑选重要的、具有代表性的一些从文化上进行介绍。普通兽是《兽谱》里描绘较多的,其中有豹、虎等猛兽,也有常见的犬、驴、豕、兔等家畜。异国兽则是外国出产的兽,如般第狗(河狸)、恶那西约(长颈鹿)等,这些兽大多是由外国使节朝贡时进献给中国的。

书乡:许多鸟兽的形态与描述在《兽谱》《鸟谱》原著中比较模糊,在撰写介绍文字时有没有遇到困惑的地方?

小海:一开始写的确会有困惑的地方,比如神兽中的一些动物,像麈、麢羊基本上没有详细的描述,无法认其究竟是哪种动物,这样的情况我会结合各种史书、笔记、小说等古代文献中的记载,看看它们生活在哪里,忠于原文来描述它的外貌。同时,我也会根据《兽谱》《鸟谱》中原画加以对比,推测它最可能是哪种动物,在每篇文章左侧的分栏中列举了每种神兽的外形、技能、栖息地和出处。

鉴于家畜是人们较为熟悉的动物,在文章中没有介绍外貌、习性等基本特征,而是介绍了其不太为人熟知的特点,如:猪其实是讲卫生的,兔子的三瓣嘴其实是两瓣的。考虑到将有些动物学知识插入文中,会影响文章的趣味性和连贯性,所以在普通兽、异国兽的介绍文章左侧的分栏中列举了每种动物的中文名、拉丁名、主要食物、栖息地和分布范围。

书乡:我们可以看到这些图册在绘画上与实际所指的动物有些差距,并不准确,图文也有互相矛盾之处,您怎么看?

小海:在写作的过程中,我发现《清宫鸟谱》原画存在与事实不符或图文不一致的问题。例如:《白练》中所画的两只鸟均为白色,而雌鸟是棕褐色的体羽,像是两只雄鸟被生生凑成了一对;《白鹭》中所画的白鹭,脚爪的颜色画错了,其实它的脚爪是黄色的。这些明显的错漏,均在文中做了说明。原画中还有一些细节上的错误不便一一注明,这些画对现代人来说,更多的是作为艺术品欣赏。

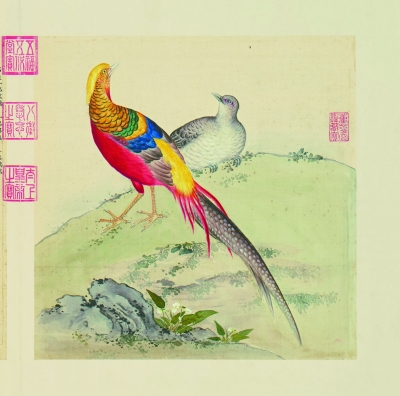

红腹锦鸡

二 东方的博物学

“《中庸》写道:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。古人认为博学多识的人能融会贯通,可以看到事物的本质。这与今天的博物学概念不谋而合。”

书乡:西方同时期的博物学家也绘制了许多动植物图册,清宫画师的作品与其有何不同?

小海:首先,创作背景不同。《兽谱》《鸟谱》是宫廷画家余省、张为邦奉旨,按照乾隆帝的要求和喜好,仿照《鸟谱》的体例和样式编辑,按照《古今图书集成·禽虫典》中百兽的形象绘制的,目的是以“百兽呈祥”来彰显国家富强、抚有四海、万国来朝的景象。余、张二人的共同特点是笔法工整细腻,设色富丽艳美,造型注重法度、规制和准确度,能把动物内在的种种习性都刻画得淋漓尽致。这些画描绘精湛,栩栩如生,既是清代宫廷绘画的精品,也是工笔画的杰作,具有较高的艺术价值。

除了两位高水平的画师,《兽谱》还有傅恒、刘统勋、兆惠等八位校勘者,他们均为朝中重臣,在乾隆朝政治、军事、文化事业中均有重要贡献。以八大臣做校勘者,为图谱增重,尤可见乾隆帝对御制《兽谱》的重视程度。这套乾隆策划编写的动物图鉴除有宣扬国威的作用外,又是一部考证翔实、在当时最具权威性的动物图志,也可算作皇室了解各种动物的名称、生理特征、栖息环境和种属等知识的博物学著作。

书乡:从古人的对动物描绘与解释中我们能看出什么?

小海:很多人会说,古人不懂得分类学,跟西方人对动物的认识相差甚远。真的是这样吗?其实,古人不过是多了些趣味,多了些想象力,多了些期望,而这些都寄托在动物身上。没错,古人没有像分类学家林奈那样,将动物按属种命名。但是,如果你翻开康熙字典,带“鹿”“马”“鱼”偏旁的字,你知道有多丰富吗?很多字,你见过也不会读,这些动物在某一时期曾生活在地球上。又比如,古人将“雌雄”换了一种说法——“牝牡”,牝为雌,牡为雄。有个词语叫牝鸡司晨,字面含义就是母鸡报晓。还有凤凰、鸳鸯、麒麟原来说的不是一种动物,它们拆开了都是一雄一雌,所以你能说古人对动物没有研究吗?

书乡:东西方的博物学发展各有什么样的特点?

小海:记得一位学者曾说,为什么今天各个学科都得到飞速发展,却很难出现达·芬奇、达尔文这样超越时代的天才?很重要的一个原因是,曾经在科学诞生之前,东西方都经历过一个漫长的“博物学阶段”。在这门学科里,人们对自然界进行细致的观察、描述和分类,以获取知识。在那时,生物与地理、动物与植物,这些学科是不分家的。恰恰因为不分家,各学科间融会贯通,更容易激荡认知,爆发创新。

三 现代的价值观

“好奇心、想象力以及融会贯通跨学科知识的博物能力,将会是决定孩子未来的核心竞争力。”

书乡:能举例说明书中是如何将画中的动物与现实中的动物联系起来的吗?

小海:以《鸟谱》为例,这本书无论是对鸟的选择还是对动物学知识的普及,都力求严谨、细致和周到。在介绍每种鸟的时候,除了考虑其代表性,还兼顾了科学性和趣味性。例如:陆禽中的红腹锦鸡生活在陕西岐山地区,它毛色鲜艳闪亮,尾羽纤长,根据今人对生物学和地理学的认识,推测它是凤鸣岐山中的神鸟凤凰的原型;攀禽中家喻户晓的杜鹃,因在繁殖期玩“狸猫换太子”的把戏而臭名昭著;鸣禽中的伯劳有“雀中猛禽”之称;游禽中的鸳鸯象征着忠贞的爱情,但它们一点儿都不专一;涉禽中的白鹭又名“鹭鸶”,有着科场得意的寓意;在古代,猛禽中的海东青是满洲人眼中的神鸟,其实就是矛隼。

书乡:书中许多动物现已灭绝,我们应如何看待古代动物与当下的联系?

小海:《山海经》里出现的动物未必是不存在的,虽然描述的长相奇特,有的动物有四个角,有的动物只有一条腿,还有的动物没有嘴巴。也许古人没有望远镜,看得不那么真切;也许是某种动物一闪而过,古人一叶障目不见泰山;也许目击者故意夸大其词,绘画的人按照他描述的画了下来;也许是灵魂画手的杰作;也许是这种动物因为不适应环境的变化或者被人类过度捕杀,今天已经灭绝……博古通今,经世致用。古人看待动物的方式是一种文化传承,有中华文化的根。如今,我们都在用科学的视角看一种动物,这套书是一个桥梁,以讲故事的形式将传统文化与现代动物学知识融合在一起,使孩子们全方位的了解书中的动物。

书乡:古人的描述中寄托了对于动物的想象和期待,其中蕴含着古人什么样的价值观?

小海:凤鸣岐山的典故,据说只要凤凰现身,天下就会太平。当初,周文王在岐山脚下成就伟业之时,曾听到山上有凤凰鸣叫。天下人认为文王有德,凤凰来仪,是周室兴盛的预兆。要是发生在今天,人们会说这不就是红腹锦鸡吗?可是古人把它当为凤凰,赋予它祥瑞的预兆。动物的形象,在古代中国的政治体制和社会秩序中,发挥了很重要的影响。我们不是否定古人对动物的认知,而是用现代博物学的探究方式,把波澜壮阔的中华文化与自然科学融会贯通,讲给孩子们听。

博物反映着衣食住行、民俗、神话方方面面,这些具有人文属性的知识是博物的一部分,而天文、地理、自然这些具有科学属性的知识也是博物的一部分。许多图书侧重纯科学知识普及,但忽略了人文教育。这两者是可以被打通的。策划这套书的初衷是希望能打造一套适合孩子阅读的通识类读物,以现代博物学的探究方式,打破人文与科学的界限,将感性认知和理性认知融合,重新认识身边的动物和世界。这就是博物学的力量。(陈梦溪)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2019-08/09/content_12028572.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·今昔长椿寺

- ·雁塔题名的由来

- ·登科录 一部千年抡才史

- ·梧桐声声报秋来

- ·90年前,七夕为什么没禁住?

- ·老北京人怎么过“七夕”