人类与疫病大战3500年

来源:北京日报

时间:2020-02-26

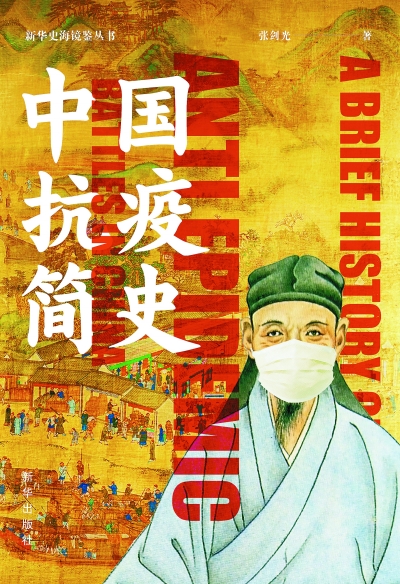

今年春节时上市的抗疫史书籍封面。

逐傩面具。供图/IC photo

我国民间至今还有逐傩驱除疠疫的习俗。供图/IC photo

疫,是我国古代史书中的字眼。从蒙昧到文明,在有文字记录的3500多年里,传染病和瘟疫是人类历经的苦难。人类文明的发展史,也可以说是一部与疫病抗争的历史。前事不忘后事之师。只要我们团结一心,共同努力,战胜新冠病毒疫情的日子定会早日到来。

民间驱除疠疫习俗

相传,神农氏除了“教天下耕种五谷而食之,以省杀生”之外,还“尝味草木,宣药疗疾,救夭伤之命”。他“尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所就避”。神农氏成了传说中医药的创始者,是中国人开始有意识地对健康进行保护的始祖。

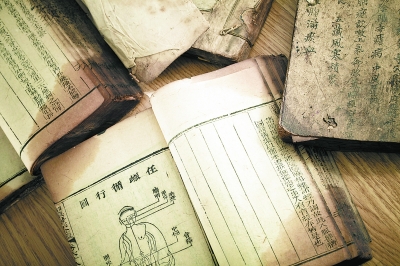

传说中的黄帝也教民治百病。他“咨访岐伯、伯高、少俞之徒,内考五脏六腑,外综经络、血气、色候,参之天地,验之人物,本之性命,穷神极变”,研究医道。后代把他与当时的一些名医,如岐伯、雷公等讨论医学的著作编成《内经》,署名《黄帝内经》。人类对医药认识的进步,标志着对疫病治疗从无奈进入了有为阶段。

我国有明确文字记载的疫病从商朝开始,距今已有3500多年。如甲骨文中的“疾年”,指的就是这一年反复出现规模、范围较大的流行疾病,算是古代记载疫病流行最早的资料。

萌芽阶段的医药对治疗疫病作用十分有限,相对来说,人们对巫术更加寄予厚望。

上古时期,巫师的地位不可小觑,他们是活跃于政坛的一个群体,不少人甚至是当时传说中帝王的医学大臣。然而,巫师靠巫术治疫病,毕竟是无知时代人们认识有限的产物,治好者寥寥。宋代朱熹说过:“击鼓舞趋,祈禳疾病曰巫医,是则巫觋之徒,不知医药之理者也。”但当疫病流行时,大批百姓死亡,无助的人们只能把“鬼神作祟”当成是发生疫病的原因,于是请巫师祈祷驱疫。

战国后期,医巫分业。有很多医生极力反对鬼神,名医秦越人每到一地,就大力劝告平民百姓不要相信巫术,提倡要采用医学技术来对付疾病,后来鬼神迷信的影响开始减弱。巫师更偏重于问求鬼神,占卜吉凶;而医师也逐渐形成了独立系统,并作为独立的职业被确定下来,职责为诊病和治疗。

虽然秦汉以后医术逐渐成形,但一些以巫术驱疫的祭祀活动依然传承下来。比如伏日之祭(简称伏祭),在初伏之日,古人会屠狗祭祀,以期望祛除蛊毒(即疫病)。从山东嘉祥县武氏祠出土的汉代石刻《逐傩(音nuó)图》中,也可以看到当时打鬼逐傩(傩,一种神秘而古老的原始祭礼)的生动场面。尤其引人注目的是画面上还有虫豸,逐傩者手中高举扑虫的工具,人们拿着罐、碗等物挥洒的情景。现藏于北京故宫博物院的宋代《大傩图》,也是一幅描绘民间驱除疠疫习俗的风俗画。

疫病或致曹操兵败赤壁

作为国内较早研究我国古代疫病史的学者,上海师范大学古籍整理研究所所长、人文学院博导张剑光在《中国抗疫简史》一书中写道,在我国古代,疫病往往是动乱和战争的产物,在安定的社会中,虽然疫病仍会发生,但只要有正确得当的救灾抗疫措施,疫病流行的频率就低,规模有限。

春秋战国时期,赵国和秦国等地多次发生大疫。人们已经认识到“四时皆有疠疫”,疫病是“气不和之疾”,已能辨别出伤寒、疟疾、蛊、痒疥疾、麻风等传染病。

两汉三国时期的疫病大多发生在南方,像疟疾、痢疾、霍乱以及其他一些肠道传染病都是高发病,且较前代明显增多,都与战争脱不了干系。这是因为行军作战时,士兵居住集中,加之卫生条件差,缺吃少穿,为疫病的暴发创造了条件。东汉末年,大疫一场接一场。桓、灵、献三帝共70年,较大的疫病流行有16次之多,其中不乏全国性传染病。曹植《说疫气》谈到建安二十二年的大疫时说:“疠气流行,家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。或阖门而殪(音yì),或覆族而丧。”

随着人口密度的增大,疫病流传速度比以前更快,感染人数更多,传播范围更广。魏晋南北朝时期,政权更迭频繁,社会动荡不稳,形成了我国历史上的第一个疫病高发期。三国两晋,疫病流行的次数约为35次,平均每5.8年就有一次,给百姓带来无尽的灾难。而到了唐太宗时期,虽然也发生过6次流行疫病,但由于救灾防疫措施得当,病情对社会的影响并不太大,一般都是在一两个州县中流行。到元朝,发生的大疫有30多次,最严重一次是汴京大疫,据史书记载:“凡五十日,诸门出死者九十余万人,贫不能葬者不在是数。”

回溯历史,明清时期的疫病流传达到高峰,常常跨州跨省传播,研究发现鼠疫和霍乱是其中最为严重的两种传染病。大疫过后,很多地方经常出现“死人无算”“疫死者几半”的情况。有专家估计,单明朝万历七年至十六年的鼠疫,就引起山西、河北500万人的死亡。

赤壁之战是我国古代著名的战役。建安十三年,曹操初步统一北方后,率兵二十余万南下,孙权和刘备联军五万,共同抵抗。曹兵行至赤壁,小战失利退驻江北,与孙刘联军隔江对峙。最后,孙刘联军用火攻击败曹操水师,周瑜与刘备水陆并进,大破曹军。曹操兵败赤壁,造成三分天下,三国鼎立局面的出现。那么,曹操人多势众,为何兵败于赤壁呢?原因众多,现在也有学者提出,其中重要的一个因素是当时曹军遭遇大疫,大大地削弱了军队的战斗力,最终导致失败。

《三国志·魏志·武帝纪》对赤壁之战中的疫疾作出描述:“(曹)公至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏卒多死者,乃引军归”。主帅曹操也不承认遭火攻而败北,《三国志》记载,他在赤壁战后曾给孙权一封信,信中说“赤壁之疫,值有疾病,孤烧船自退,横使周瑜虚获此名”。此外,在《资治通鉴》等史料对曹军发生大疫也有很多记载。

此疫究竟是何疾病?受当时医学水平所限,并未留下具体文字。近年来,有一些学者根据流行病学理论进行了推测。

有人说是急性血吸虫病流行。这种观点认为,马王堆西汉墓发现的女尸肠壁和肝脏组织中已有血吸虫虫卵,说明该病症在我国流行已久。地处长江中游的赤壁战场是血吸虫病严重流行区,且易感季节相符。即在秋天感染后陆续发病,至冬天决战时已是疲病交加,不堪一击。也有人推测当时流行的是疟疾,这是长江流域的常见病。曹军经豫南越过桐柏山脉,遍走武当山、荆山,进入江汉平原和湖沼地区,都是处在疟疾传播季节。且曹军实行快速急行,官兵疲乏,抵抗力极差,经反复传播在军中造成流行,终致人死亡。还有人认为曹军得的是斑疹伤寒。因曹军多是北方人,因军需之故,与北方联系密切,发生此病流行的条件和可能极大。

建临时病坊隔断传染源

疫情发生后,率先需要的就是医者和药物。古代时政府就会派出使者为百姓送医送药,对抗疫病。东汉和帝永元年间,疾疫流行,城门校尉曹褒“巡行病徒,为致医药,经理饘(音zhān)粥,多蒙济活”。城门校尉主管京师的市容市貌与警卫,城内出现疫病,曹褒以官方的名义给药施粥,救活了相当一批人。贞观十年(636年),关内、河东疾疫,唐太宗李世民“遣医赉药疗之”,派出医生带了药品到疫区进行治疗,见效明显。

在人类上千年“战疫”的过程中,逐渐认识到切断传染源、对病人进行隔离是最有效的措施之一。

早在夏商周时期,隔断传染源以防止疫病继续扩大的思想已经产生。到了秦汉时期,对凡是感染了疫病的人,除了检查,还必须隔离。与现代类似,古代隔离的场所有两种:

一为疫病到来后临时性建立的。宋神宗熙宁八年(1076年),杭州饥疫并作,染病百姓不计其数。时任通判的苏轼在杭州建立了很多病坊,“以处疾病之人”,实际是简陋的隔离医院。他招募僧人到各坊进行管理治疗,每天早晚,僧人们按时准备病人的药物和饮食,“无令失时”。

另一种是常设的隔离场所。武则天时期,以前由政府出面主办、有专门官员负责的疠人坊,被改称为“悲田养病坊”。宋徽宗崇宁初年,设立了专门收养病人的安济坊。坊中医者每人都要建立个人的技术档案(手历),医治病人的技术长短处都要记录下来,作为年终考评的主要依据。

除病人外,接触过病人者也要被隔离。《晋书·王彪之传》谈到永和末年,疾疫流传,“朝臣家有时疫,染疫三人以上者,身虽无病,百日不得入宫。”也就是说,如果一户人家有三人得同样的传染病,官员们即使无病,也要过百日后才能上朝,以便把疫病控制在最小范围内。1894年日本出现鼠疫时,上海随即对所有进港船只上的旅客进行体格检查,凭“免疫通行证”入境,并建立了一些临时医院和熏蒸消毒站。

此外,百姓染上疫病,再按正常年景向国家交纳赋税,实在是力所不及。面对大疫大灾,古代政府也会采取一些积极有效的救灾措施,最常见的就是开仓放粮或减轻赋税。唐宣宗大中年间,江淮大疫,宣宗令受疫肆虐的淮南、武宁军等方镇辖内,以前拖欠政府的缺额钱物摊派先放免三年,三年以后再行交纳。所有放免的租赋贡物,州县必须在乡村要路一一榜示,使百姓能透彻地了解。

卫生防疫思想古已有之

“上工治未病,中工治欲病,下工治已病。”在抗击疫病之前,防患于未然的卫生预防必不可少。

为了防病,古人对个人卫生十分注意。如在甲骨卜辞中已有个人洗面、洗澡、洗手、洗脚的记录。考古专家在河南安阳的殷王墓中,出土了壶、盂、勺、盘、铜洗等全套盥洗工具。秦汉时期的法律条令规定,官员每五天一休沐,即五天要洗一次澡。在《大戴礼记》中记载:“五月五日蓄兰为沐浴。”兰即“佩兰”,又叫“零陵香”,散发香味,驱除病菌,有利于健康。通过沐浴,搞好个人卫生,驱除疫病流传的可能。

饮食卫生也是重要方面。如汉代的《论衡》说:“鼠涉饭中,捐而不食。”《金匮要略》告诫人们:“果子落地经宿虫、蚁食之者,人大忌食之。”可见,古人在当时已经认识到,食用不良食品可以传染疾病。

此外,古人对环境卫生尤为看重。在甲骨卜辞中,已有在室内外打扫和除虫的记载。《周礼》中讲到周秦时期已经建立路厕;汉朝我国都市中普遍设立公共厕所,当时称之“都厕”;唐五代时政府专门有管理厕所卫生的官员,城市的卫生设施在世界上处于领先地位。

值得注意的是,古人认为,许多传染病是由尘埃中得来的,因此早在秦国时期就对“弃灰于道者”要判处一定的刑罚,城市的垃圾须按政府的规定处理。为防止尘土飞扬,保持城市卫生,官府常常征发百姓清扫街道,并洒水于道,这对于净化居住环境具有相当重要的意义。由于一些疫病可以在空气中传播,如鼠疫杆菌经呼吸道排出后,可能通过空气飞沫传入他人体内,所以清代吴子存在《鼠疫抉微》中提醒人们要经常洒扫堂房,厨房沟渠要整理清洁,房间窗户要通风透气。疫势危急时,要避开撤走,找个大树下的荫凉通风处居住,千万不要众人拥杂在一起。

对疫病的预防还表现在药物消毒方面。我国最早的天文历法著作《夏小正》记载,端阳时,“蓄药以蠲(音juān)除毒气”,即通过药物,消除疫气存在的可能。用火熏燎的方法是历史上延续最久的风俗之一。据云梦秦简记载,秦国还曾要求外来宾客入城时,乘坐的马车要用火熏燎来防止病菌传播。

另外,政府还会编纂颁行简便易用的“方书”,放于要道,便于众人了解疫病防治。如唐玄宗开元年间曾令各州都要抄写陶弘景的《神农本草经》和《百一集验方》,一旦出现疫情,可随时取出照方用药。不久,他又“亲制《广济方》颁示天下”。天宝五年(746年)他又颁敕令各郡县长官把《广济方》中常用药方、要点摘录下来抄到木板上,在各村口要道上榜示。他还生怕各州县抄写有误,以免用药出现差错,特地让采访使派人去校对。宋朝时则利用雕版印刷技术大量印行编辑医书,向各州县加以推广,向百姓传播预防疫病的知识。如宋仁宗时颁发了《简要济众方》,“命州县长吏按方剂以救民疾”,对照医书来救疫配药。

相关链接

史上第一家

传染病医院

为防止新型冠状病毒感染肺炎疫情继续扩散,火神山和雷神山两座传染病医院在短短十天拔地而起。建设专门的传染病医院,及时收治病人,避免疫情传播愈演愈烈——这种防控措施在古代也施行过。早在宋朝,杭州就有传染病医院。

元祐四年(1089年),苏轼以龙图阁学士身份出知杭州,刚上任不久就遇“饥疫并作”,他多方设法救济饥民,并上奏朝廷,多方救济饥疫中的灾民。

此后,疫情虽趋平缓,但灾情依然严重。到了春天青黄不接时,苏轼下令将常平仓米减价出粜给平民百姓,还派专人每天烧粥施舍给穷人,煎药让无钱请医的病人服用。他派出专人带着医生在杭州城内四处治病,挽救了大批穷苦百姓的生命。

由于杭州疫情比其他地方要严重得多,单靠政府力量显然不够,苏轼还发动民间财力支援抗疫救灾。他献出个人黄金50两,再加上筹措到的官府纹银2000两,创办起一所病坊,名为“安乐坊”,收纳贫苦病人。之后,他又将“畜钱粮”作为病坊的运转费用。病坊设立前后三年,治愈病人数以千计。可以说,安乐坊是我国历史上第一家公私集资合办的传染病医院。

苏轼屡遇灾疫,看到大批百姓被疫病夺去性命,便开始研习医理,撰有医药杂说及医方,后人将其一部分并入《苏沈良方》。他早年从朋友处讨来秘方“圣散子方”,专治瘟疫。黄州连年大疫,苏轼便公开了此药方,“全活者不可胜数”,为历代医家称道。(天青 除署名外,图片/视觉中国)

原文链接:http://bjrb.bjd.com.cn/html/2020-02/21/content_12447671.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·护生视野看老鼠

- ·没有湖北,哪来中国诗?

- ·古人防疫话“隔离”

- ·石峁城的曙光

- ·广化寺 “三不”规矩传为佳话

- ·雨水时节红杏枝头春意早