● 人物专访

李卫伟,现为北京市考古研究院(北京市文化遗产研究院)古建筑方向学术带头人、研究馆员、建筑历史研究室负责人;国家文物局革命文物专家库成员、北京市文物局学术委员、北京文博行业后备领军人才、北京市文物保护协会文物建筑保护专业委员会副主任;天津大学建筑学院、北京理工大学设计与艺术学院、北京联合大学历史文博系校外硕士生导师。主要从事北京地区古代建筑的建筑历史与理论研究,十余年来致力于文化遗产数字化保护利用与展示传播研究、文物数字化虚拟拼接与虚拟修复研究。

●人才创新研究工作室

《石质文物数字化保护研究》

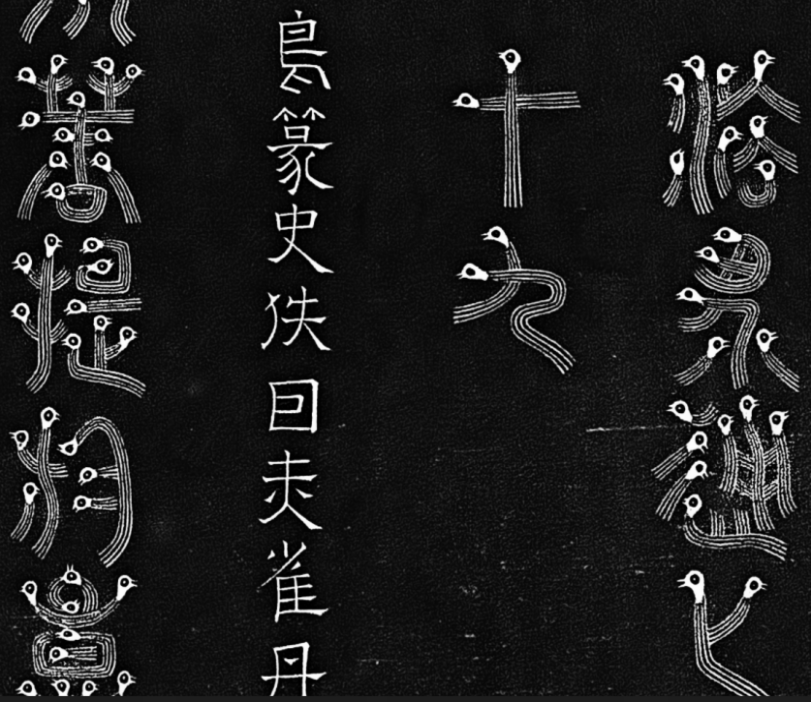

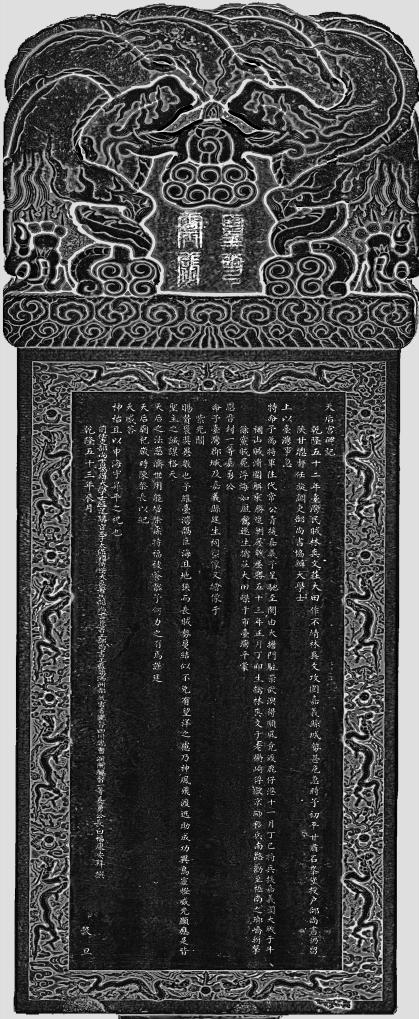

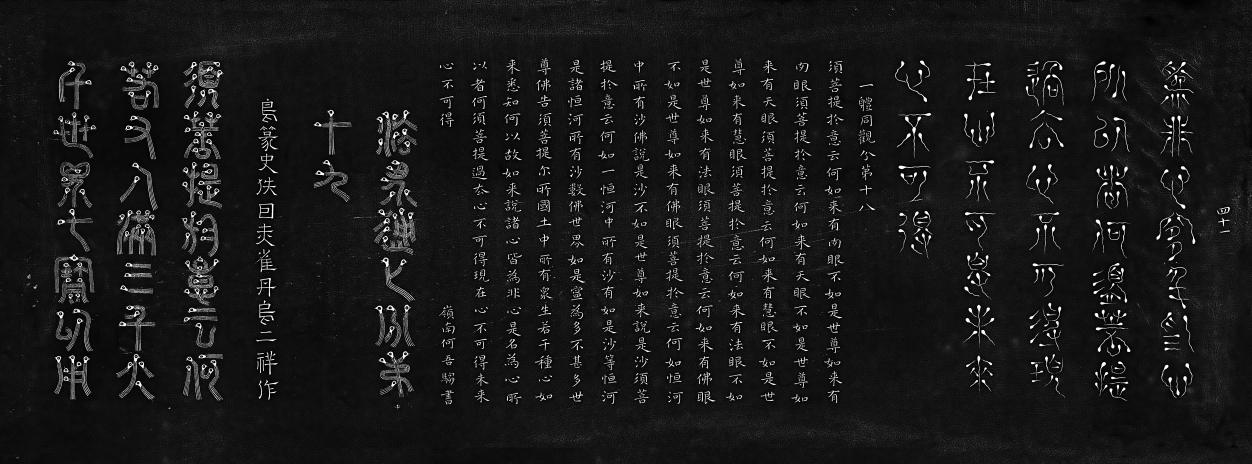

北京市文物局北京文博发展中心为了充分激发文博领域人才的创新力,于2025年设立了“人才创新研究工作室”。李卫伟带领的团队作为首批获批准的工作室,在同年申报开展了“石质文物数字化保护研究”的课题。本课题主要解决从传统的拓印向数字拓印的变革。为了更清晰地获取文字和纹饰等信息,对于传统的石碑、石刻类文物主要采取的是捶拓方法,即使用宣纸、墨汁、明矾等,用包了多层布的木块做成小锤子不断捶打,最终在宣纸上显现出文字或者纹饰。但是,这种传统拓印方式在操作中存在墨汁污染文物、捶打中容易砸伤甚至砸掉表面文字和纹饰等情况。尤其是一些年代久远和风化严重的石质文物,已经十分脆弱,不适合传统拓印。因此,国家也出台了严格管控拓印的规定。而这就产生了严重的矛盾:一方面,石质文物逐年老化,表面文字和纹饰逐年模糊,需要进行拓印保存信息;另一方面,传统拓印又存在损坏文物的风险。同时,文物的管理、研究和展示传播也需要开展拓印。这一矛盾和难题随着数字技术的发展,得到了解决。

本课题主要研究方向就是利用数字拓印技术对石质文物开展高精数字采集,并利用微痕提取技术进行高清数字拓印。数字信息采集和拓印对文物无损,而且能做到全面、高清提取文物的文字和纹饰信息。更为重要的是,数字拓印被称为“数字孪生”,是建立在对文物信息的全面采集基础上,再开展超过肉眼辨识度的数字拓印工作。

2025年,李卫伟创新工作室结合第四次全国文物普查工作,对4处石质文物开展了数字化信息采集工作。课题组首先对东城区、房山区和海淀区的部分已有一定工作基础的石质文物进行了筛选,做到最高的把握度。团队还对过去的工作经验和技术指标进行了细化和讨论,编制出了多组实验技术指标。现场试验中,团队对技术指标逐个进行了采集实验,经讨论筛选出两组最优数据。之后,利用微痕提取技术对三维模型进行数字拓印。

拓印中,技术团队还与北京市计算中心开展合作,利用各自积攒的经验,开展了反复试验。经过对三维模型的反复优化和拓印技术参数的多次尝试,最终成功将现场几乎无法识别的文字清晰呈现在数字拓片上。更为重要的是,经与传统同类拓片的对比,清晰度远超传统拓印。对于采集后获取的原始数据过大,一般运算计算机无法开展模型拼接等一系列采集和数据处理中的问题均进行了探讨和尝试,并通过分割多块采集区域、不同特色区域采取不同技术参数然后整合、对采集的数据进行抽析等方式,初步解决了遇到的难题。目前,本课题取得了预期成果。

文物的数字拓印技术是李卫伟创新工作室的一个切入口,工作室计划将在此基础上,一方面继续优化和规范现场采集和数据处理的流程,进一步深化数字拓印技术;另一方面,还计划开展包括文物的“数字全型拓”(或称“立体拓”,即将立体文物铺展为一幅图画)、大体量文物的自动化数字采集、文物人工智能大模型(或者文物的某一方向)、文物数字虚拟修复拼接、多数据模式的数字模型的市场应用、拉杆箱博物馆等研究工作。利用这些研究,既能解决数字技术保护难题,打通文物建筑与博物馆藏品文物之间的壁垒,实现数据融合,又因为文物具有应用学科属性,重点面向市场应用端研发落地应用案例,可以做到“产学研”联动。在文物数字化的技术攻关过程中,团队还将敞开大门,开展多学科融合方式,拓展更多合作伙伴,努力打造更多文物数字化的保护和活化利用途径与方法。

大力发展数字化技术,建设数字强国是我国的国家战略。基于数字拓印技术的优势以及北京地区文物面临的保护难题,重点开展包括数字拓印技术在内的文物数字化赋能的研究与实践工作,是破解文物保护利用难题、拓宽宣传展示途径与效果、让文博行业“出彩、出圈、出海”的有效解决方案。我们深知,文物的数字化保护利用的道路还很长,也很光明,需要从一个个的研究实验做起,从一个个落地的应用案例做起。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号