卢沟铁路桥

来源:北京晚报

时间:2018-07-19

在京西永定河上,与抗日战争相关的有两座桥。一座是建于金大定二十九年(1189年)的卢沟石狮桥,桥上以石狮而闻名于世。一座是建于清光绪二十四年(1898年)的卢沟铁路桥,桥身布满了颗颗刚毅的铆钉。两桥一南一北顺河相望。

如今,提及“七七事变”,大多数人会将目光投向卢沟石狮桥。事实上,在八十一年前那个风雨交加的夜晚,离石狮桥半公里之外的铁路桥,遭受了日军更加猛烈的攻击,守城的将士们为了与敌人展开了肉搏战。铁路桥三次失而复得,将士们用鲜血谱写了壮烈的诗篇。

1 铁路桥为英国人设计

从中外闻名的卢沟石狮桥往北大约半公里,一座巨大的钢铁巨梁横跨在永定河之上。水泥桥墩支撑起巨大的钢梁,苍劲雄浑的身姿屹立在蓝天碧水之间,这座铁路桥的前身就是卢沟铁路桥。卢沟铁路桥当年是连接南北铁路的交通干线,它也是平汉、平绥、平津三大铁路的汇合点。如今,这座钢铁大桥依然是进出北京城的主要通道。

这座桥有着非常悠久的历史。它于1896年开工,1897年6月建成,至今已经120余载。卢沟铁路桥的设计师,是一个英国人。他就是时任“北洋官铁路局”的总工程师金达。作为铁路工程师,金达见证了中国近代铁路的发展。

金达,全名为克劳德·威廉·金达,1852年出生于英国的一个铁路家庭,其父是一位经历丰富的英国铁道工程师。1870年,十八岁的金达被送到俄国圣彼得堡的一家德国管理的机车制造厂学习铁路工程,毕业后金达到日本从事铁路修建工作。1878年7月,金达从上海来到唐山,加入了开平矿总工程师、英国人伯内特的团队,被聘为筑路工程的主任工程师。

1880年5月,开平矿务局投资的唐胥铁路(中国最早的官办铁路,第一次由政府出面出资修筑)开工,身为主任工程师的金达主持修建了中国第一条1.435米国际标准轨距的铁路,从而奠定了中国近代铁路网的起点。金达还规划和建设了唐山和胥各庄铁路机厂,开启了中国铁路机车车辆工业的帷幕。

1881年金达因陋就简制造出中国第一台“龙号”蒸汽机车,并于1882年就任开平矿务局总矿师。1885年8月,清政府批准成立开平铁路公司,金达被任命为总工程师。1894年,金达担任北洋官铁路局(中国铁路总公司)总工程师。两年后,他辞去开平矿务局总矿师一职,专任北洋官铁路局总经理兼总工程师。1895年清政府批准李鸿章的奏请,决定修建北京连接外省的铁路,即天津到卢沟桥的津芦(卢沟桥亦称芦沟桥)铁路。跨越永定河的铁路桥,桥址就选在了卢沟石狮桥之北半公里处。金达出任铁路和桥梁的总工程师,詹天佑任铁路工程师。

1896年1月津芦铁路开工,1897年6月竣工。后来铁路从卢沟桥延伸到丰台,后又延伸到永定门外马家堡。1903年铁路延伸至内城前门外东南的正阳门东车站。

在早期的中国铁路发展史中,金达有着独特的贡献。他两次荣获清政府授予的“双龙宝星”奖章,被皇帝册封为朝廷二品官衔。金达还任用了詹天佑、邝孙谋(两人为留美时的同学)等铁路工程技术人才,他们后来成为中国铁路发展的重要人物。外国工程师金达在清末民初的中国开创了一段传奇。1935年8月9日,金达在英国切特镇去世。

2 最强兵力布防铁路桥抵抗日军

在金达去世后不到两年,他亲自设计的卢沟铁路桥便经受了战火的考验。1937年,日军加快了侵略中国的步伐,北京东南北三方都在日军包围之下。当年,永定河并未断流干涸,因此,卢沟石狮桥和卢沟铁路桥成为北京对外的唯一通道。而日军也对这两座桥“情有独钟”,因为控制这两座桥就等于切断了北京与外界的联系,华北就能唾手可得。日军梦想让华北独立,投入自己的怀抱。

1937年7月7日,日军发动了震惊中外的“七七事变”。在后来,提到“七七事变”时,大多数人都认为战火主要发生在卢沟石狮桥。事实上,在那场战争中,卢沟铁路桥遭受了更猛烈的战火。

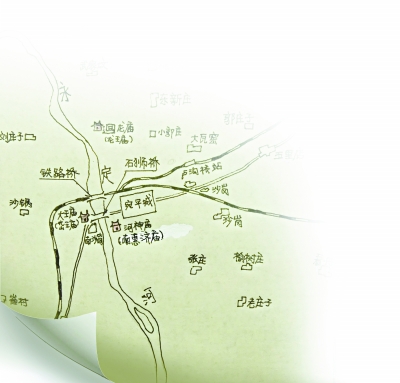

在战争爆发之前,29军就对宛平城以及卢沟桥上这两座桥做了重点布防。当时,29军37师110旅219团三营营长金振中接管卢沟桥防务。该营是一个加强营,共有步兵四个连,轻重迫击炮各一连,重机枪一个连,约1400人。在卢沟两桥及宛平城内外,金振中营长将战斗力最为强悍的第十一连布置在卢沟铁路桥东段及以北的迴龙庙一带;第十二连驻扎在宛平城西南角至南河岔一带;第九连驻扎在宛平城内;第十连为营预备队,与营部一同驻扎在卢沟石狮桥西端的大王庙内。宛平城东门外南侧的药王庙,驻扎的是县警备队。三营另外抽调部分兵力守卫卢沟石狮桥、卢沟铁路桥两端以及宛平城东西城门,拒绝日军通过。

众所周知,在卢沟石狮桥东头,有一座乾隆皇帝题字的“卢沟晓月”石碑。1937年,29军布防时,在这座碑旁,沿永定河东岸向北挖了一条壕沟,一直通到卢沟铁路桥,便于守卫两桥的军队相互支援与联络。从卢沟铁路桥再向北沿永定河东岸河堤筑有散兵壕(间隔两三米挖一个能容一名士兵的战壕),一直连接到迴龙庙,迴龙庙以北4公里的衙门口有37师110旅的驻军。这样就构成永定河东岸的防线,便于阻止从大瓦窑村方向来的日军偷袭。

迴龙庙的东面是一片开阔地,往东一直到大瓦窑村一带,是事变前日军演习的主要区域。

因迴龙庙战略地位的重要性,驻防在迴龙庙三营十一连一排排长沈忠明的任务,主要是与驻防宛平城内的兄弟连队形成犄角之势,从南北两边守护卢沟铁路桥。

迴龙庙建于明代,坐西朝东,西房正殿三间,南北配殿各两间,如今已无存。原址位于卢沟石狮桥以北约1400米永定河东岸的高坡土台上。永定河上游的河水流经此处时,河道突然变窄,致使河水受挤陡然增高,河水反向回流,似有神龙回首之意。老百姓为祈求神龙护佑防止水患发生在此建庙,取名“迴龙庙”。宛平城周边有很多庙宇,像大王庙、老爷庙、九神庙、天齐庙、龙王庙、河神庙等,多以祭祀龙王、河神的庙宇为主。这是因为一到雨季,永定河河水暴涨,水患肆虐,老百姓深受其害,便祈祷龙王爷护佑。

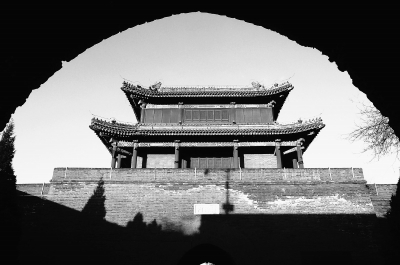

宛平城东关。“七七事变”中,宛平城、卢沟铁路桥以及卢沟石狮桥互为倚靠,抵挡住了日军的进攻。

3 铁路桥三度失守三度收复

1937年7月7日雨夜,日军谎称演习期间失踪一名士兵,要求武装进入宛平城搜查,企图诈取城池,遭到29军37师110旅219团三营的严词拒绝。日军遂向中国守军开枪射击,又炮轰宛平城。守卫卢沟桥和宛平城的219团第3营在营长金振中的指挥下奋起抗战,是为“七七事变”。

金振中在1933年的喜峰口战役中立下赫赫战功。1936年春,金振中调到宛平城驻防。当时,卢沟桥的形势已日趋紧张,眼见日军在宛平城外隔三差五来一场昼夜演习,气焰非常嚣张。为激励官兵守土抗敌之志,金振中要求全营官兵吃饭前、睡觉前都要高喊“宁为战死鬼,不作亡国奴”的誓言,以激励官兵英勇杀敌。

值得一提的是,卢沟桥上因雕刻的石狮形态各异,位置离奇特殊,留下了一句歇后语:卢沟桥的狮子数不清。刚来接管卢沟桥防务的金振中营长偏不信这个邪。为了弄清卢沟桥上到底有多少石狮子,金营长派出战士沿卢沟桥南北栏杆两侧,每个望柱前派站一名手持记录本的战士,把自己面前的大小狮子详尽仔细的记录在册,最后集中汇总。这给当时紧张的战事带来一丝轻松和快慰。

1937年7月7日晚,在接到准备反击命令后,金振中命令战士们将东西两城门用沙包封堵,传令通告城内百姓,家家户户门窗用棉被封住,以避流弹。

1937年7月8日晨,诈城被拒的日军再次露出狰狞面目,一支日军在炮轰宛平城的同时,另一支日军妄图强攻夺取迴龙庙,然后攻下铁路桥,西进渡河,并切断三营与驻守在长辛店219团团部和后援部队的联系。驻守在卢沟铁路桥至迴龙庙一线的三营十一连官兵,在连长高长森的率领下奋力抵抗,而在坦克、装甲车掩护下的日军,蜂拥而至,轮番发起进攻。

守卫迴龙庙和铁路桥的三营十一连全连战士受到层层日军的重重包围。危急时刻,金振中派十连二排排长李毅岭率部增援铁路桥和迴龙庙。身受重伤的一排排长沈忠明仍然指挥两排战士与日军展开肉搏战,在搏斗中,一排排长、中共地下党员沈忠明壮烈牺牲。战士们高喊着为排长报仇的口号,手举大刀拼命向敌人砍杀过去。战士们血战到最后,仅剩六七人,铁路桥东端阵地与迴龙庙阵地失守。

10日,日军再次发起攻击。日军大炮机枪对准宛平城乱轰乱射,弹如雨下,烟火冲天。随后装甲车、坦克冲阵,步兵跟进,向城门冲锋。金营长仍照前例,在日军轰城时,令战士隐蔽,只留瞭望哨在城头观察。待对方炮火延伸步兵冲锋时,以集束手榴弹投掷,专炸日军坦克、装甲车,再以步枪、轻重机枪火力交叉扫射日军。恶战半日,双方各有伤亡,但宛平城岿然不动。

10日午后3时,曹营长奉师长冯治安的命令率七百人部队及时增援,金振中大喜过望。虽只有四个连,但都是生力军。金振中及时调整部署,令新到部队守城,乘夜色黑暗,便将城内原守军三营战士撤到城外,重新整编,组成突击队,各在脖子上围白毛巾为标识。11日凌晨2时,金振中在铁路桥西指挥两个炮兵连与机枪连,暴风骤雨般猛扫永定河东岸日军阵地。趁火力急袭未歇,金振中亲率两个主力步兵连突击队,沿卢沟铁路桥摸至东岸,冲进日军阵地。日军刚遭西岸炮火袭击阵形正乱,又遭遇中国军队的冲击,一时死伤无数。隐入青纱帐的第十一连,听到夜间迴龙庙方向枪声起,知是主力反攻,便乘势从青纱帐中杀出。日军遭到北、西、南三个方向的夹击,弃阵夺路溃逃。此役打得格外激烈,一名19岁的突击队员用大刀连砍了13个日军,生擒1人,大刀早已卷刃。连集合号响时,突击队员们都无法聚拢回来,他们还在拼命追杀。

此役,他们将日军一个中队几乎全歼,迴龙庙与卢沟铁路桥东岸河堤,被三营收复。日军尸体在卢沟铁路桥东端筑起了一道“鬼墙”。

从7月7日开始至12日期间的几天里,日军对宛平城东关和铁路桥发动多次进攻,犹以铁路桥的战斗最为激烈,它三度失于敌手,而三营在金振中营长指挥下三次从日军手中夺回。

虽然日军曾三次攻下铁路桥和迴龙庙,甚至打到河西岸刘庄子,最后一次炮弹已打到了长辛店,而宛平城却在29军的固守下岿然不动。由于宛平城这个制高点始终在29军的掌控之中,可以及时与驻长辛店的团部联络并调兵遣将和物资支援,从而为反复夺回卢沟铁路桥及迴龙庙和保卫卢沟石狮桥发挥了巨大的作用。

4 铁路桥雄风仍在

29军的英勇抗争,粉碎了日军夺取宛平城的阴谋。与此同时,社会各界发出支援抗战的声音,至此,拉开了全民抗战的序幕。但是,面对咄咄逼人的日军,南京政府内部也出现了不同的声音。最终,在南京政府的妥协下,1937年7月26日下午,219团将卢沟桥防务移交给地方保安部队。就在部队撤离的数小时后,卢沟桥失守。

国民政府为妥协政策付出了极大代价。卢沟桥失守后不久,日本军队立即对北平守军展开大规模进攻,集结在南苑一带的29军将士被迫仓促上阵。因为此前求和的战略指导思想,导致南苑未能构筑坚固的防御工事,在敌机疯狂轰炸扫射下,29军受到极大钳制而无法反击。7月28日拂晓,29军副军长佟麟阁、132师师长赵登禹及数千官兵在战斗中阵亡。根据记载,这一天,29军219团还奉命反攻卢沟桥,试图夺回失去的阵地。但当天晚上,当部队走到离卢沟桥还有二三里地时,接到了撤离的命令。28日晚上,29军被迫撤离北平。7月29日,北平沦陷。次日,天津陷落。在“七七事变”中靠着士兵浴血奋战、三次失而复得的卢沟铁路桥,也随着北平的沦陷而失守,直到1945年抗日战争胜利后,才回到人民的怀抱。

如今,站在卢沟铁路大桥旁边,看着动车组风驰电掣般越桥而过,列车卷起的大风飘忽而来、呼啸而去,人们会感受到这座铁路桥风采依然。只不过,现在的这座大桥已经不是一百年前的原物。1988年,为了适应铁路电气化发展需要,在原有大桥形状的基础上,加宽了三分之一,去掉了“门”式上部的封口,改全穿式桥梁为半穿式桥梁。在大铁桥的西岸,有一块不大的铁桥重建纪念碑,碑上的文字已经模糊不清,文字大致记载了重新建桥的经过:“京广铁路卢沟桥为双线半穿式铆接梁,始建于一八九八年,一九八八年原铆梁进行全部更换,于当年二月二十三日开工,五月十五日竣工……”

卢沟铁路桥虽然换了衣装,可它的筋骨依然,雄风犹存。八十多年过去了,卢沟石桥上的雄狮怒吼以及卢沟铁路桥上铆钉铮铮作响的声音,依然震荡九州。

补白

卢沟桥一带,有很多祭祀龙王、河神的庙宇。岱王庙(也称大王庙,如今的文保牌上为岱王庙)便是其中之一。在1937年7月的烽火硝烟中,29军的部分军队驻扎岱王庙,与卢沟桥和宛平城的守军一起,共同抗击日本军队的侵略。因为这段不平凡的历史,岱王庙也显出别样沧桑。

在《北京名胜古迹辞典》中对这座庙是这样描述的:“大王庙在卢沟桥城(城应是桥,笔者注)西街,明代建筑。存有二层戏楼一座,券门一座,东西配殿各九间。尚有后殿三间,屋顶已修改。此庙在1937年‘七七事变’时是原二十九军三十七师一一零旅二一九团团部。现已划为全国重点文物保护单位卢沟桥的保护范围之中。据访问,解放前大王庙正殿檐下悬‘岱王庙’的匾额。但房管部门标明为‘大王庙’”。

随着越来越多人对岱王庙的关注,关于这座庙宇的疑问也显现出来:

首先,岱王庙(大王庙)是明代建筑还是清代建筑?

多年前,笔者到岱王庙,巧遇在此居住的燕连祥大爷。老人告诉笔者,1957年他随北京铅丝制品厂从城内天桥迁到此庙工作和生活,一直到退休。当时,大殿门前东西两侧曾有两块高大的石碑,上世纪六七十年代被推倒。在混乱无序之际,燕大爷与儿子用铁棒滚动将其中一块残碑拖到自家的煤棚里,而另一块石碑至今埋在一户的煤棚之下。

燕大爷家煤棚里的这块残碑倚墙侧立,碑身上雕刻着“以卢沟桥上众水会合欲杀其势宜分其流惟建减水石坝一道于此”等字迹,碑的落款是“布政使衔署理直隶永定河道霍邱窦延馨撰并书”,日期是“光绪二十一年岁次乙未八月吉日立”。

经查《再续行水金鉴·永定河编》,书中的文字对此碑作了进一步的阐释:光绪十九年(1893年)六七月间,瓢泼大雨连下多日不停,造成永定河河水狂涨,洪水溃堤。决堤之水,使大兴、良乡、涿州等地区顿成泽国,灾民流离失所。翌年初(1894年),河道官员会勘永定河上下游研究治理方案,决定在卢沟桥以西的小清河建设减水坝,以分泄永定河洪水入小清河。工程由中、法工程技术人员共同勘察设计,商定减水坝口宽五十丈,龙骨、金刚墙、两面石堤等俱用大石料砌成,工期赶在大汛来临之前完工,同时上奏朝廷请拨三十万银两治理水患。工程于光绪二十年(1894年)二月开工,于五月十五日竣工。

当小清河的减水坝和金刚墙建好之后,河道官员们发现“该处地当孔道,伏秋减坝泄水,文报行旅,未免阻滞。拟建钢桥一座,长五十丈,寛一丈六尺,可过三千斤重之大车。” 1894年秋天,横跨小清河上的钢梁木板桥建成。此后,在钢梁木板桥以东、卢沟桥以西路北的空地上建立一座大王庙予以庆贺。大王庙于光绪二十一年(1895年)八月修竣,庙内刻碑栽树,戏楼内升堂唱戏,治理河道的各级官员祈愿数十州县的人民免受水灾之害,遗福无疆。这些书中的记述与残碑上雕刻的文字不谋而合。

再查中国历史档案馆“光绪年间治理永定河档案”中的《附件光绪二十一年至二十四年永定河办理另案抢险工程等用过赈款清单》,一段文字这样记载着:“卢沟桥减水坝东建修大王庙一座。计修正殿三间,前接卷棚三间,两旁耳殿各一间,东、西配殿九间,配殿下毗连楼房各一间,山门楼房三间,内接戏楼一座……”后有朱批:“览”,大王庙是清代建筑确定无疑。

其次,岱王庙到底驻扎着29军的哪支队伍?

《北京名胜古迹辞典》中说此庙做过“二十九军三十七师一一零旅二一九团团部”,这与“七七事变”当事人、219团第三营营长金振中写的《宁为战死鬼不作亡国奴》一文相悖。金振中在这篇回忆文章中提到,当年他将“第十连为营预备队,驻在石桥以西的大王庙内。”

再次,庙的名字到底是岱王庙还是大王庙?

从燕大爷家煤棚里的残碑上和相关的清末永定河档案上的记载看,只有“大王庙”的文字记录,均未发现“岱王庙”的记载。“岱王庙”的说法来自《我的故事——孙敬修回忆录》一书。孙敬修年轻时曾在此庙办的“京兆师范学校”读书,他回忆此庙山门上挂过“岱王庙”的匾额。不知年老时的孙老先生回忆年轻时的事情有无误差。依个人之见,似乎应以碑记和历史档案记载为准,恢复“大王庙”的正称为好。

最后,为什么现在的庙在路基以下?

当年,东边的卢沟桥与西边的小清河桥所处的地势高,连接两桥下坡的道路之间形成了一个洼兜,大王庙(岱王庙)当时便建在洼兜的最低点。1958年6月,小清河上旧的钢梁木板桥被拆除,在原址重建了一座8孔钢筋混凝土桥。重建后的小清河桥加宽了桥面和抬高了混凝土墩台,同时把卢沟桥至小清河桥之间的洼兜路垫高铺平,使两桥之间没有了坡度,这也使得岱王庙“降”到路基之下。(邱崇禄)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-07/16/content_265471.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0