白菜:从南向北、从小变大

来源:北京晚报

时间:2018-09-18

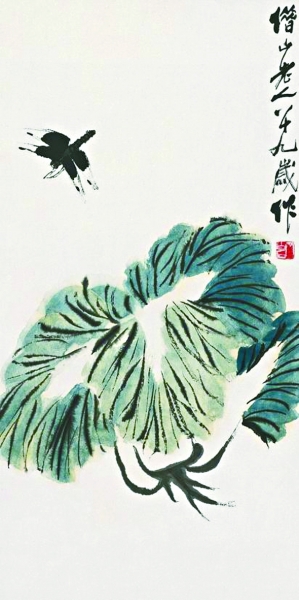

齐白石《白菜蜻蜓》

白菜是如此平凡、常见,唯一能让大家珍重对待的大概只有台北故宫收藏的那棵翠玉白菜了。清代富贵人家喜欢用各种玉石雕琢成寓意吉祥的小摆件放在案头欣赏,这株翠玉白菜是十九世纪才制作的,白菜兼备青、白二种颜色,蝗虫繁殖力旺盛,寓意“清清白白”、“多子多孙”,有专家推测这应该是光绪皇帝爱妃瑾妃的嫁妆。故宫的珍藏众多,传统文化人更重视各种书法、绘画名作,而翠玉白菜最近十多年突然成为大众中最有知名度的故宫文物藏品,就像是齐白石成为20世纪后半期最著名的水墨画家一样,可以说是社会文化“大众化、简单化”的现象之一吧。齐白石出身湖南农家,从小吃小白菜,后来到北京也吃过不少北方大白菜,所以他的画中既有小白菜也有大白菜。

就蔬菜的演化而言,当代分子生物学研究认为芸薹属植物的原产地是地中海地区,数百万年前就已经自然分化出的黑芥(学名:Brassica nigra)、散叶甘蓝(学名:Brassica oleracea)、芸薹(学名:Brassica rapa)这三大基本种,它们之间容易杂交出各种亚种、变种。中东两河流域的先民可能在一万年前就开始人工栽培芸薹类植物,然后向四周传播,估计是汉代或之前从印度传入西南、华南、江南,在南方演变为小白菜、塌菜、紫菜薹、菜心、分蘖菜等变种,之后杂交演化出大白菜(学名:Brassica pekinensis),并且在不同的地区形成了更多新品种。

小白菜在有些地方也称白菜、青菜、油菜等,不像大白菜那样菜叶紧紧包裹在一起,而是由光滑深绿色的叶子塌地而生,叶片小,叶柄细长,在南方几乎可以四季常种常吃。小白菜最早见于魏晋南北朝的文献,当时人称之为“菘”,草字头加松树,指的是它和松树一样耐寒,到初冬才凋谢。三国时期的《吴录》有“陆逊催人种豆、菘”的记载,南朝齐人周颙称自己家乡的美味是“春初早韭,秋末晚菘”,是南方的出产。唐代“菘”已经有白菘、紫菘和牛肚菘等不同的变种。可能因为它长老以后叶片下面接近青白色,宋人把白菘也叫做白菜。好吃的四川美食家苏东坡对它的评价很高,有诗赞扬说“白菘类羔豚,冒土出熊蹯”,把青菜比做羔豚、熊蹯这样的山珍。

元代可能因为南北交往增加,有人把北方一种叫做“芜菁”(又称蔓菁)的芥菜带到南方浙江等地种植,它也是十字花科芸薹族的植物,两种蔬菜又是同期开花,其亲缘关系又极为密切,在天然受粉的情况下小白菜和芜菁杂交出大白菜。至少在元代已经在华北有所种植,元代人忽思慧在《饮膳正要》的配图描绘的就是一种外叶向上拢起、长得十分健壮、叶片宽大的大白菜。

大白菜在夏秋快速生长阶段是绿色的、蓬松着的,到初冬快成熟的时候虽然最外面的绿色菜叶展伏在地面,可中间的多重菜叶下部会变白并全都努力向上拢起,紧紧抱合在一起形成圆柱体,这种“结球”习性是对外界严寒环境的一种适应现象,重重叶片合抱成球是为了保护最中央的芽孢可以安全休眠越冬。因为要结球,包在里面的菜叶由于见不到阳光变成淡绿、淡黄色。这种大白菜产出高、耐储存,冬季气温为-5℃左右时可以在室外堆放过冬,外部叶子干燥后可以为内部保温。如果温度再低,可以放入地窖或者室内保存,因此特别适宜北方气候,很快就传播到北方各地。

十八世纪康乾盛世时大白菜取代了小白菜原来在北方的地位,华北、山东出产的大白菜甚至作为名产沿着京杭大运河销往江浙以至华南。鲁迅在《藤野先生》一文中说:“大概是物以希(稀)为贵罢。北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为‘胶菜’”。这是在打“胶州大白菜”的牌子,因为胶东半岛从明代万历年间开始种白菜,到清代非常出名。

山东也有一些特别的白菜做法,比如我曾在泰安吃过当地的名菜“泰安三白”:大白菜、豆腐和泰山泉水炖出来的白菜豆腐汤,清清淡淡,白菜有白菜的鲜嫩,豆腐有豆腐的质感,喝汤的时候师傅说这道菜的关键是先要把豆腐放在蒸笼里蒸,然后沥水、切片再和白菜、调料一起烧滚,这样的豆腐才软而且味道醇厚。饭馆的宣传喜欢追溯这道菜和曲阜孔家七拐八拐的关系,可我知道孔子绝对没见过膨胀的大白菜,他活着时吃的应该是冬寒葵、大豆苗这类蔬菜。

以前在北方冬天几乎没有时鲜蔬菜,贮存的白菜、土豆、萝卜以及腌制的酸菜、咸菜统治着多数人的胃口。大白菜在西北、东北、华北是渍酸菜的主要原料,一方面便于长久保存,另一方面也是特殊的风味。晚清时候来北京的外国人看到北京人常吃大白菜,就称之为“北京白菜”。后来还传播到日本等世界各地,培育出各种新品种。

“萝卜白菜,各有所爱”,这句话在不同地区的意蕴可能会有差别,比如对我父母那一辈的西北人而言,几十年前冬天只有胡萝卜、大白菜、土豆等三四种耐储存的蔬菜可吃,并不是“各有所爱”,而是只能如此。霜降以后菜农挥舞锄头把一棵棵大白菜连根砍下来,装入麻袋里运送到菜市场、街头,垒成一堆堆绿色的菜山。城市居民的一大要务就是去选购大白菜,许多人家都要买上百斤,一部分储存,一部分腌制酸菜。那些细心的主妇买菜时会把外侧破损的菜叶撕下来,于是在每个菜摊边都可以看到一大片绿色的菜叶。

我的母亲就是一位腌菜高手,记得每年秋末冬初她都要去买一堆大白菜,烧开一大锅水,将白菜整棵在热开水中浸一下,几棵并排码放到盛了半缸清水的大瓦缸里,在上面撒上盐粒、花椒粒,如此码一层撒一层,最上面的一层菜上要压几块大石头防止它们浮出水面。压菜的石头据说只能用积年“喂熟”的石头,否则腌出的菜容易腐败变质。然后把缸放在屋内最冷的地方贮藏,通常是厨房外面没有密封的阴台,过一个多月白菜内的糖会逐渐转化为醋酸,让白菜变得又酸又脆韧。想吃的时候就用干净的筷子捞出一棵,用清水淘洗一两遍,切成小块可以凉拌也可以炒肉、炖菜。因为母亲腌出的菜清爽酸脆,在亲友间出了名,有人还特地前来品尝,或者带一棵两棵回家去吃。

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2018-09/14/content_281848.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·后羿重审

- ·猿猴盗妇的野史

- ·钓鱼城下的世界战局

- ·纳博科夫的强势与“毒舌”

- ·美哉,常山

- ·撒马尔罕的瓜果,识得长春真人的风姿