永定门 风景旧曾谙

来源:北京晚报

时间:2019-01-24

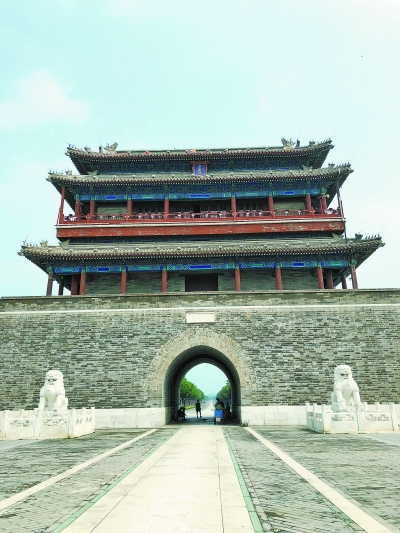

上世纪二十年代喜仁龙拍摄的永定门

要想了解北京这座城市的历史,离不开中轴线。在历史上,这条中轴线也被称作“龙脉”。它是一条贯穿南北的中轴线,南起永定门,北到钟鼓楼。在长达7.86公里的线路上,汇集了北京古代城市建筑的精髓。建筑大师梁思成曾这样赞美这条中轴线:“一根长达八公里,全世界最长,也是最伟大的南北中轴线穿过全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。”

在这条中轴线上,作为京城外城最重要的城门,也是南中轴线起点的永定门,作用至关重要。而永定门因为独特的位置,呈现出别样的韵致。

明嘉靖三十二年(1553年),北京城迎来了又一次大规模的建设高潮。此次工程的主要目的是环绕着原有的京城修筑一圈“外罗城”,以保护各城门关厢地区以及京城周边东西南北四郊各坛庙不受到北方蒙古军队的侵袭。然而由于经费有限,原有计划最终搁浅,取而代之的是只在南侧修建起了一座“南城”,并开有七座城门,这七座城门中最为宏伟的当属永定门。永定门最早称为“正阳外门”,明嘉靖四十三年正式命名为永定门。

永定门位于外城南侧城墙的正中央,也是北京城中轴线的南侧起点,其规制完全依照内城城门的做法,采用重檐歇山三滴水楼阁样式,面阔七间,但进深略小,只有三间,所以可以说永定门是“瘦版”内城城门。

不过永定门并不是一开始就是这个规模,当年嘉靖皇帝修筑外城的时候毕竟财力有限,因此当时的永定门,没有修建箭楼,只有一圈瓮城,城门楼也只是和其余六座城楼一样的单檐歇山顶的三开间建筑,这一点能从乾隆十五年(1750年)所绘制的京城全图中看到。乾隆三十二年(1767年)这座城楼才被升格改造,并增建了箭楼。新改造的永定门和北侧的正阳门遥相呼应,并和其间交错分布着的皇家祭坛以及繁华街区一起勾勒出了北京城一道亮丽的风景线。

即便是民国时期,这里依然风景独好。上世纪二三十年代瑞典的建筑学家奥斯伍尔德·喜仁龙在考察完北京的所有城门后,在《北京的城墙与城门》中曾用这样的话描述当时永定门的情景:“瓮城内景色优美,有若干树木和店铺。除了用长扁担挑着筐子的人,还有人力车、手推车、骆驼队和军用物资(运往南面营地),川流不息地从这里通过……”

在这些景观中,最值得一提的是永定门外的燕墩,虽然这只是一座墩台式的烽火台,但它的身份确是北京城的“五大镇物”之一。元明两代,在京城南方五行属火的方位筑起了这座烽火台。对于这京城“五镇”的说法,清代的乾隆皇帝在他所做的《神木谣》中明确为之进行了定义,清末光绪年间出版的一本当时的北京旅游指南小册子《都市丛载》中更是有详尽的描述。其中是这样描述燕墩的:“沙路迢迢古迹存,石幢卓立号燕墩。大都旧事谁能说,正对当年丽正门。”

燕墩在明嘉靖年间以前是一座土墩,嘉靖年间修筑外罗城时进行了包砖。清乾隆年间于燕墩之上立起了一块御制碑,上面有乾隆皇帝的两篇文章,即《御制皇都篇》和《御制帝都篇》,这两篇文章应该算作当时封建国家最高统治者为首都所做的最权威、最有力的“广告”,将其镌刻在京城南大门外,向来往路人宣传北京城。

永定门内的景色,则是对南方“属火”的最大的一个讽刺,因为一旦遇到雨天,永定门内大街就是一片水乡泽国。不过这一带的路况多少随着清末北京城内第一条铁路的开通有所改善。1865年,英国商人在北京城外修造了一条长约0.5公里的小铁路,试行小火车,不料,由于当时的中国人视火车为“怪物”。没过多久,慈禧太后也急忙饬令步军衙门将其拆卸。此事在李岳瑞的《春冰室野乘》中有记载。

清末北京城墙的拆除,也是从永定门开始。1900年庚子之变,八国联军攻占北京城。英国军队以天坛为自己的大本营。为了方便军用物资和士兵的运输,英军决定弃用已经被焚毁的马家堡车站,而将铁路继续往东北方向延伸至天坛西门,并在永定门城楼下凿开了城楼西侧的城墙,以方便火车的来往。清政府认为将皇帝专用的祭坛大门改成车站实在是有失体统,要求他们重新选址。后来,英军就把新的火车站选在了今天的正阳门城楼东南侧,并着手兴建正阳门东车站。此后,永定门的豁口被封上,永定门附近的铁路也被拆除。铁路拆除后,永定门开通了有轨电车,不过永定门有轨电车存在的时间非常短。(杨征 丁宇堃)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2019-01/22/content_2079524.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·繁盛一时的南窖古商街

- ·河北这些村庄要火了

- ·西施评价何其多

- ·老子是一条低调的强龙

- ·北京,北平,北京

- ·市政公所:现代政府雏形