一寺引出的一厂一街一胡同

来源:北京青年报

时间:2019-06-05

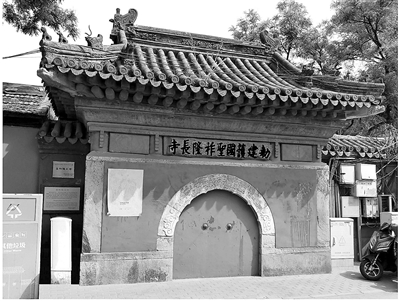

隆长寺山门

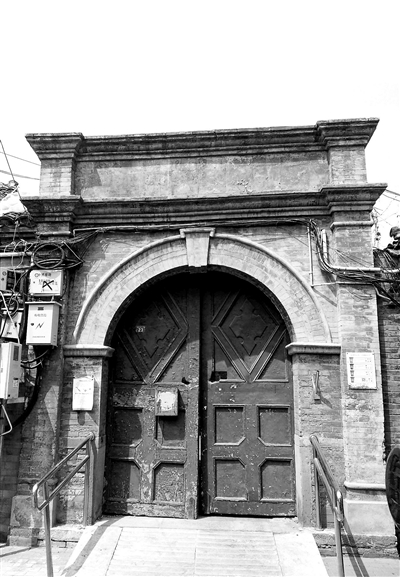

原报子胡同23号

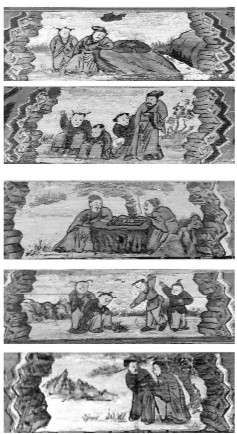

垂花门楼上的绘画颇为耐看

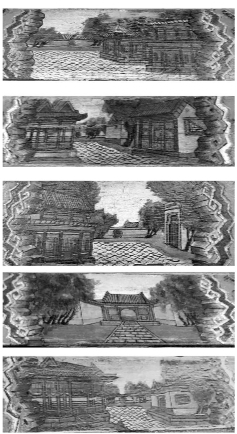

院内垂花门楼上的风景画

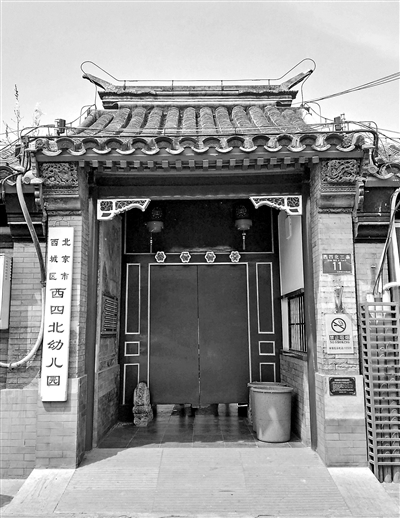

原报子胡同11号

19号院门檐上的精美砖雕

近日,喜闻隆长寺腾退修缮的消息,禁不住为相关部门的这一举措叫好。由于历史原因,位于北京西城区西四北三条胡同三号的隆长寺早已成为大杂院,目前的抢救作业将还原寺院真身。值得庆幸的是,该寺山门、大殿及诗碑尚存,假以时日,复古工程一定会顺利竣工,重现历史光华。笔者先试从古文献里寻找和隆长寺相关文字记载,并走访了原住户,或许对即将开始的修缮工程有所帮助。

文献记载

报子胡同位于西城鸣玉坊内

隆长寺山门上有题额:“勅建护国圣祚隆长寺。”清《宸垣识略》载:“圣祚隆长寺,在西四牌楼报子胡同汉经厂外厂,万历四十五年勅建,本朝乾隆二十一年修,有御制碑并御书联额。”《日下旧闻考》载:“隆长寺,在西四牌楼北宣武街西报子胡同,明万历间初建碑无存。”

该寺初建于明万历四十五年(1617),距今已四百年。《行国录》称,“明代亦设经厂于其地,以地安门内有汉经厂,故此曰外厂。”汉经厂,明代内府印经机构,专印汉文佛经,区别于番经厂,因地安门内已有汉经厂,故此处称“外厂”。明万历初建寺时立有勅建碑,至清乾隆时碑已无存。如果复建之前能下挖地下,或于隆长寺相邻的“日历厂”及四周院落一起摸探查档,深究文献的残踪余影,不但能考证隆长寺,而且将为上列“汉经厂”以至“宣武街”做出新注。一寺所引出的一厂一街一条胡同,那座“政府印刷厂”特别值得关注。

乾隆二十一年(1756),对隆长寺进行修缮。乾隆皇帝御书匾额、楹联及诗碑。据文献记载,大殿匾额为“般若观空”,后殿匾额为“莲花净界”,对联为“妙谛不多禅一指,善缘无量佛千身”。今匾额皆失,诗碑尚存,即媒体报道的被嵌在违建墙内的石碑,碑文修正后清楚可读:

“燕都四百载,梵宇数盈千。自不无颓废,岂能尽弃捐。间因为葺筑,亦以近街鄽。重见金轮焕,成诗纪岁年。乾隆丙子冬御笔。”

旧本清高宗《御制诗集》二集卷六十五亦载此诗,内容与碑文完全一致。乾隆帝作诗数量绝不在号称万首的陆游之下,其“诗多佳作少”的结论未免偏颇。他写诗贵在亲临实境,为历史研究保存了许多第一手资料。

嘉庆《大清一统志》云:“隆长寺在宛平县西南。”经查证,北京城,辽代称燕京,始置宛平县,取“宛然以平”之义。明代万历年间,沈榜任宛平知县,根据官方档案编著《宛署杂记》一书,其中记载:“西城全属宛平。”“县署设北安门之西。”康熙《宛平县志》亦云:“县治在宫城地安门外迤西积庆坊。”北安门即是地安门,由此可知隆长寺在宛平县西南的说法没有问题,此宛平县与1937年“七七事变”发生地宛平城不是一回事。

隆长寺所在报子胡同位于西城鸣玉坊内。《析津志》是一部元末人记述元大都的志书,原书失传。《析津志辑佚》有“鸣玉坊,在羊市之北”。明人《京师五城坊巷胡同集》记载有“鸣玉坊,箔子胡同”。光绪《顺天府志》载:“雹子胡衕,雹或作报……正红旗官学在北,有圣祚隆长寺,明汉经厂外厂也。”可知报子胡同历史悠久,元明属鸣玉坊,清属正红旗。明代称箔子胡同,清代改为雹子胡同,或作报子胡同。1965年整顿地名时,该胡同为西四北西侧由南往北第三条胡同,所以改名为西四北三条,这个保留下来的珍贵有据的地名,使我们有了打开历史大门的钥匙。

胡同里一肚子故事的老住户

笔者有幸采访到两位曾生活在报子胡同的住户。第一位老人早在上世纪40年代初就出生在这里。谈起隆长寺,老人说寺院和胡同变化都很大,连门牌号也变了,现在的19号,对应之前的“内四区报子胡同甲七号”。

据老人回忆,上世纪40年代时隆长寺有不少僧人居驻,每逢初一或十五很多人会到隆长寺拜佛。人众流量大,又接近街市,商贩积聚以出售传统食品和杂品为业,兼有说唱表演。护国寺、隆福寺、白云观都是如此。吃食多样,有豌豆黄、糊塌子、煎灌肠、烤白薯、火烧、炸糕等等,老人最爱吃的是面茶和炸三角,鲜美得很。童年的味道,似乎还深深地留在老人的舌尖上。追问之下,老人道出了许多不为人知的历史故事。

他听长辈说,40年代初,日本已占领北京,他家曾被迫腾出外院六间房,四五年间曾进驻日军不断,那叫“侵略占领”。1945年他长大些,有了印象,“国军”接续占用那六间房,也没人敢说租借,于是自家的院落,成了“免费的国防院”,那叫“接收恢复”。直到1949年春节,北平和平解放,时为解放军司令员的吴克华将军派出代表和房东祖母商量租房,代表“大娘长”“大娘短”的,祖母打心眼儿里欢迎,不只说“收啥租”,还立即再腾出十间正房,总计十六间,统统让给“大外甥”吴司令一家使用,老太太管这叫“解放自强”。

从此,老人家里一下子多了十几二十位可亲可爱的“叔叔”“大伯”和“婶婶”。很快祖母发现,吴司令的孩子小牛每天清早必替爸妈倒便桶,老人说:“没错,好人家。”日子一长,吴司令和祖母两家逐渐亲如一家。几位本院的原住 “闲人”:两位叔叔,一位姨娘,在那几天纷纷现了共产党员的真身份,堂而皇之寻自己的队伍,做了干部。老人年轻的妈妈代表年长的祖母成了报子胡同的“红人”,还当上了市妇女代表的常委。

一年多后,吴司令工作变动,搬离了报子胡同,但之后两家一直保持着深深的友谊,常相来往。老人一再声明:几句话说不尽。说起同住的“矛盾”,倒是有那么两三件,俗话说两家总算不上一家,长居一庭,哪儿有瓶不碰碗、桌不碰椅情形呢?

第一个“矛盾”是关于房租和电费。吴司令亲自出马,给祖母送来租金,祖母几次推阻,最后是祖母派人把钱送到近邻毛家湾那边的司令部,又经吴将军深致谢意才算“暂存”那边。后经吴将军查实,祖母因家中有人在电厂工作,所以享受免缴电费的待遇,电费问题才稍为平息。可租金暂存之事,总是念在吴司令心里,挂在口头,后来成为“变相房租”,每到假日,孩子和闲人们会被军车送至东单“看电影”,吴将军搬走之后多年间,还经常会送票派车。

第二个“矛盾”更简单。一位战士不小心把一张旧硬木桌子碰坏了,其实并不影响使用,但小战士立即找到老奶奶道歉,并买来一张小一点的新桌子,于是双方又推让不休,后来达成协议,共同使用。不料过了一月有余,吴将军来向奶奶了解情况,奶奶想瞒也瞒不住,接着是一位拿笔记本的军人找家人“谈话”“记录”。几天后,又送来一张和原损坏桌子一模一样的桌子,于是家中一下子增加了两张桌子,好不阔气。多年后,家人有一次给吴将军写信,还提起他们留下的两张桌子。

老人还说,1949年9月30日晚,为了迎接第二天的开国大典,许多参加游行的群众在当天夜里便整队集合,步行前往天安门广场庆祝。老人当时年纪尚小,没有资格参加,在征得隆长寺僧人同意之后,他加入有30名僧人的队伍。凌晨两三点钟出发,手举着五彩缤纷的纸旗,一起走出胡同口,一路北行,经太平仓、东官房、北海后门、东四,到东单飞机场休息午餐,再往西经长安门街、三座门大街,到了天安门,见到在城楼上的毛主席。典礼正式举行是在10月1日中午以后,广场上红旗招展,人山人海,比过年热闹多了。群众游行一直持续到下午五点左右,行走极其缓慢,他回到家时已经七八点钟了。僧人们以为老人要住庙,不知道他是胡同里的小孩子。那年老人整九岁,是小学四年级的学生。

地震时大殿曾被当仓库用

我遇到的另一位老住户郭琪,则是年轻一代人了,她1963年出生,1975年初随父母搬到报子胡同,1988年10月份左右才搬走。

郭琪告诉我:搬去的时候,大庙东西两边都有配殿,完全能看到庙的原来格局,院落方正规矩。当时庙有一个大门,朝南,开在胡同口,因为是进胡同的第一个门,故称一号,俗称“大庙”。另有一个小门在院子的东北角,是双开门,开在四条胡同,俗称“七十二丈处”。上世纪80年代初,有人在院子西边又私开了一个小门,也直通四条受壁胡同。

那时大院共住有四五十户人家,水龙头在屋外,还有两口水井,厕所最早也在院外,是一个名副其实的大杂院。那个年代,大家住在一起很热闹,邻里关系好,人情味浓。1976年北京地震时阴雨不断,院子里积水严重,严重时白茫茫全是水,反显得空旷,多数人都在大殿后面的平台上搭起了地震棚。雨停以后,住户们担心屋顶檐角神兽掉下来砸到人危险,便把这些物件卸了下来,日子一多,就没下落了。地震之后,各家又不停地加盖房子,最后把能盖房的地方都占用了。

大殿不宜住人,就被北京市日杂公司当仓库用了,放了很多日杂用品,如锅、盆、棉花、被褥、扫帚等,全都堆在里头,殿里的大佛上也随便堆了一些杂货。后来听说大佛被移到法源寺去了,庙里有几块破损石碑,后来被砌墙修台阶用了。

钱锺书先生对“水寺”问题 念念不忘

此后,我又去拜访了一次前面提到的老先生,和他说起隆长寺修复的进展情况,他兴趣依然。他告诉我,乾隆三十三年(1768)七月,山东、江浙一带,发生偷割发辫案,每日均有数起,这在清代是重罪,朝廷惊动,人心不安。后缉获匪犯两名:蔡廷章和靳贯子,供出同犯僧人吴元、通元、玉石、净涵、扬明、晓明、普辉等,其中玉石和通元,均为宛平县人,于是宛平所属寺院成为衙门重点察访这些“反清义士”的地方,因此隆长寺、松筠庵便显得特别重要。“隆长寺”和“松筠庵”是相邻的两个寺。二者或许一个是“上大寺”,一个是“下小庵”;一为僧寺,一为尼庵。从事件发生的过程来看,两寺关系非常,需要深入查证。

老先生建议我去报子胡同19号再看一看,并叮嘱我,“看仔细些,要像看书一样。”

于是我花半天时间,去报子胡同19号观赏了一番。嘿!那简直是个巨大的美术会展。大门门檐处的砖雕,古朴精致,美轮美奂。院内垂花门楼上的绘画,古色古香,年代距今在三百年以上,画作总计十幅,分两类,一是以人物为中心的生活场景,多取自古代经典和民间故事,平淡而祥和;二是闲景风光,所画屋宇风景多取材于眼前近处。从大量存留的长廊绘图看,写景一定是近处实景,画人一定是古代典故。令人称奇的是,全部五张写景之作竟有四张画的是水中殿宇楼舍,虽小有夸张,但也合乎艺术审美,所依据的应是老旧绘画原作。

看过之后我急忙又去见老先生,并呈上所拍照片,老人看过后颇为赞赏,随后建议说:“我觉得古寺复修,应先从大方向着手,隆长寺到底起兴于何时,有什么特点,和一般佛寺有何不同,解决了时代和特点等基本认识,便会案上有图,心中有底。”

谈起文化古迹的话题,老先生回想起他的恩师钱锺书和前辈吴晓铃两位先生。他说,1978年至1979年,钱先生任中国社会科学院副院长期间,曾让他跟随吴晓铃先生去陕西和山西,主要考察当地寺庙内的戏台。他们断断续续跑了一年多,逐一考察两省寺庙,留下了极其宝贵的资料。在查考戏剧舞台的同时,钱先生还私下交代了任务:即寻找白居易《晚兴》诗中“水寺”一词的根底。

老先生说:白居易《晚兴》诗“草浅马翩翩,新晴薄暮天。柳条春拂面,衫袖醉垂鞭。立语花堤上,行吟水寺前。等闲消一日,不觉过三年”中提到的水寺,钱先生一直心有挂念,可惜我和吴先生在这个问题上两手空空,只知道有一种可能是河流流经的寺名,问题没有获解,需要扩大寻找范围。我告钱先生大搜捕以失败告终,钱师不以为然,只说等着瞧吧。

但钱锺书先生对“水寺”这一问题仍念念不忘,又指导老先生用计算机做“古典数据库”,现今古典数据库字数已超十亿,查“水寺”果不出钱先生所料,“水寺”在数据中竟成批存在,但至今仍无人对此进行过研究。

宋元明清四代史书都有记载,北京一直是一座盛水城市,当时没有过缺水记录。北京城西北众多泉水聚集,流入城内,汇于积水潭,汪洋如海。道光十二年(1832)七月,只护城水一项,其河面“宽六七丈”,河底“宽五丈”。同治年间,积水潭、什刹海并南北中三海为北京的主要水源,此处所说的是城区,南边有永为水患的永定河。另有元初郭守敬主持修建的通惠河,当年元世祖还京,见商船聚集,非常高兴,将其命名为“通惠河”,这条河道一直使用到清代末年。而尤其值得关注的是东西两方来水,即积水潭之水。

前些年在报子胡同附近的西四十字路口地下,发掘出了一段南北走向的石制水道,这条水道宽1米、深1.65米,石壁上刻有“致和元年五月石匠刘三”字样。有关专家称,此为“元大都下水道”。“下水道”的结论,似缺乏证据,但不论“上”“下”水道,都足以证明元明及前清时,流经报子胡同一带的水量充足。

按照通行的说法:根据建筑地基的分层状况,寺庙在原建筑倒塌后会缩小再建,如果能够初步认可“水寺”一说,隆长寺院内那么多台基的存在便合情合理。

隆长寺院内据说遗存着两口水井。水井遗迹是考古学中往往不为学者关注的文物。有人可能会问:“隆长寺为什么需要那么多水啊?”这是因为在华北平原日渐少水的情况下,维持一个大水寺的用水,非常艰难,僧众不知用多少汗水才换来了水寺的存在。

“水寺”的建造,不论复古还是现代,成本都不会增加,或许像欧美人喜欢在庭院中加设游泳池一样平常,但“水寺”将以奇特的想象力和创造力为中国古代文化增添真实的花瓣和枝叶。北京很大,每寸土地都有说不尽的故事。(田奕)

原文链接:http://epaper.ynet.com/html/2019-06/04/content_329377.htm?div=-1

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·炎黄文化与民族认同

- ·八里桥之战,那最后屹立的战旗

- ·海棠正盛 精神依旧

- ·校尉营胡同的“清官祠堂”

- ·跳出“汉化”与“胡化”之争

- ·为天地立心