困居一隅,梁实秋难忘种种美味

来源:北京青年报

时间:2019-08-21

抗战时期,要吃顿荤菜并非容易的事,相信梁实秋在那时的重庆还会怀念青岛的酱汁鱼。1937年盛夏之际,北平沦陷后,知识分子纷纷撤离。梁实秋得知自己也上了日本人的“黑名单”,遂及时与友人先撤到天津,后到南京。兵荒马乱,人心惶惶。临离开北平时,梁实秋特地写下了遗嘱,以备不测。

在南京,教育部发给梁实秋二百元钱和一张去岳阳的船票,就这样他开始了逃难之旅。“留滞才难尽,艰危气益增。图南未可料,变化有鲲鹏。”乱世羁旅,梁实秋以杜甫诗句勉励自己,一路前行,经汉口,到重庆。

战时的重庆,总是充满变动。教育机构不时出现合并,梁实秋的职位也从教科书组主任到了社会组兼任翻译委员会主任,主管编写民众读物及剧本。编译馆除正常翻译书外,还积极组织劳军演出。演出过法国名剧《天网》,露天演出,在北碚民众会场,效果大好。还演过京剧和昆曲。有一次演出京剧《九更天》和昆曲《刺虎》,前者讲述宋代一个义仆为救主历尽磨难而最终使冤案得以平申的故事,并有文天祥精彩断案情节,颇有看头;后者则是明亡之后宫娥刺杀大将“一只虎”的情节,颇有抗敌气氛和意蕴。两出戏都是名角担纲,很是精彩。在两剧之间则有老舍与梁实秋的两段相声,这应该是梁实秋第一次上台说相声。

在两人的对口相声节目之后即是张充和女士的《刺虎》。而且名票张充和也是由梁实秋出面邀请的:“‘国立礼乐馆’的张充和女士多才多艺,由我出面邀请,会同编译馆的姜作栋先生(名伶钱金福的弟子),合演一出‘刺虎’,唱做之佳至今令人不能忘。”

很多年过去了,在美国的张充和女士还惦记着那次滑稽、温馨的演出:“当时教育部新成立了个礼乐馆,在北碚。要唱戏,劳军演出,重庆的人都要下来帮忙。那次演出是教育部组织的,梁实秋、老舍当时在编译馆做事,答应两人要出一个相声;‘中央研究院’物理所所长是丁西林,也懂音乐,他们负责搭台、 装灯;我呢,就负责给唱戏的找配角。那场演出很盛大,来北碚的人很多,住不下的人都挤在礼乐馆里。那晚我演《刺虎》,正在后台化妆,梁实秋和老舍在边上练相声,一边练一边大笑,我就要他们先讲给我听听。老舍写相声很在行的,又是老北京,所以他是主角——逗哏的,梁实秋是捧哏的。排练时,有一个老舍举着扇子要打的动作,梁实秋说:‘你到时别真打,比比样子就好。’结果到了台上表演,说到兴头上,老舍的扇子一挥,真的就打过来了,梁实秋没有防备,这一打就把他眼镜打飞了!梁实秋手疾眼快,一手就把眼镜接住了。下面掌声大作,以为是他们俩故意设计好的,就大叫:‘安可(再来一次)!安可!’ 他俩相对哈哈大笑,相声讲不下去啦……”

后来张充和女士到访台湾,还与梁实秋回忆那场趣事,并做了录音。梁实秋曾说过,他的相声诀窍是老舍教的,很受用。再后来,张充和女士把录音和当时与老舍的合影一并赠给了老舍之子舒乙。

老舍曾忆起重庆北碚:“这是个理想的住家的地方,具体而微的,凡是大都市应有的东西,它也都有,它的安静与清洁又远非重庆可比。”

当时老舍与夫人胡絜青带着三个孩子在重庆艰难生活。因居所鼠患严重,被他戏称为“多鼠斋”。他的《四世同堂》正是在北碚起笔的。也正是在北碚,老舍写出了不一样的诗句:“抗战今开第五年,男儿志在复幽燕。金陵纵有降臣表,铁甲终辉国士天。”

因为营养不良,老舍全家人几乎都有不同程度的疾病。当时,全家收入几乎都靠着老舍的稿费,据说每1000 字可换14斤平价米,3000字可换2斤猪肉。老舍子女还记得:“平价米就是夹杂有麦子、沙子等杂物的米,质量非常差。”

当时公教人员每口每月二斗米,领米环节也颇曲折迂回,为示公平也是费尽心机。“每次看到大家领米,有持脸盆的,有拿铁桶的,有用枕头套的,分别负米而去,景象非常热闹。为五斗米折腰,不得不耳。米多稗及碎石,也未便深责了。”

当然,虽然战时物资匮乏,但有时也会苦中觅食。梁实秋曾说过:“饮食之人”无论到了什么地方总是不能忘情口腹之欲。之前他曾吃过各地的火腿,尤以上海为佳:每经大马路,辄至天福市得熟火腿四角钱,店员以利刃切成薄片,瘦肉鲜明似火,肥肉依稀透明,佐酒下饭为无上妙品。至今思之犹有余香。

有一次,教育部官员张道藩先生召饮手下梁实秋一班人去重庆留春坞,乱世中火腿之宴,令梁实秋难忘:“留春坞是云南馆子。云南的食物产品,无论是萝卜或是白菜都异常硕大,猪腿亦不例外。故云腿通常均较金华火腿为壮观,脂多肉厚,虽香味稍逊,但是做叉烧火腿则特别出色。留春坞的叉烧火腿,大厚片烤熟夹面包,丰腴适口,较湖南馆子的蜜汁火腿似乎犹胜一筹。”

梁实秋出生并长于北平,他深有体会地写道:从前北方人不懂吃火腿,嫌火腿有一股陈腐的油腻涩味,也许是不善处理,把“滴油”一部分未加削裁就吃下去了,当然会吃得舌矫不能下,好像舌头要粘住上膛一样。有些北方人见了火腿就发怵,总觉得没有清酱肉爽口。后来许多北方人也能欣赏火腿,不过火腿究竟是南货,在北方不是顶流行的食物。道地的北方餐馆做菜配料,绝无使用火腿,永远是清酱肉。事实上,清酱肉也的确很好,我每次作江南游总是携带几方清酱肉,分馈亲友,无不赞美。只是清酱肉要输火腿特有的一段香。

要知道,梁实秋的籍贯是盛产火腿的浙江。但他说:“金华本地常吃不到好的火腿,上品均已行销各地。”直到去了台湾很多年,梁实秋还是怀念大陆的火腿:“台湾气候太热,不适于制作火腿,但有不少人仿制,结果不是粗制滥造,便是腌晒不足急于发售,带有死尸味;幸而无尸臭,亦是一味死咸,与‘家乡肉’无殊。”直到有一次他遇到了真正的金华火腿,顿时令他胃口大开,大快朵颐。

梁实秋笔下的美食千百种,但似乎能令他记忆深刻的也不过是人生中与挚友们的那几顿饭吧。譬如青岛教学时期的“酒中八仙”宴,在座的有杨振声、闻一多、方令孺、刘康甫等名家,下酒菜有爆双脆、锅烧鸡、汆西施舌、酱汁鱼、烩鸡皮、瓦块鱼等,很多年后他对那时的场景还能如数家珍。

梁实秋的《雅舍谈吃》风行一时,所谓“雅舍”即梁实秋在重庆北碚半山腰与友人合买的几间房子,据说当时为了邮递方便,采用了友人夫人龚业雅的名字。梁实秋说:“六间房,可以分为三个单元,各有房门对外出入,是标准的四川乡下的低级茅舍。窗户要糊纸,墙是竹篾糊泥刷灰,地板颤悠悠的吱吱作响。”但这里常常有友人雅聚,便平添了文雅和意蕴。冰心曾说梁实秋最像一朵花,色、香、味、才、情、趣皆备。

在小小“雅舍”里,梁实秋继续着他的散文写作,继续着他对莎士比亚的翻译。他曾写道:“我住‘雅舍’一日,‘雅舍’即一日为我所有。即使此一日亦不能算是我有,至少此一日‘雅舍’所能给予之苦辣酸甜,我实躬受亲尝。”

忽然想到了梁实秋后来翻译的句子:“过一阵独居自返的生活。理性的特征便是:‘对于自己的正当行为及其所产生的宁静和平而怡然自得。’”

抗战胜利后,梁实秋回到北平,依旧继续着他“宁静和平而怡然自得”的雅舍生活,只是不知道他是否又再次遇到了会做菜的张充和女士。汪曾祺记得抗战后曾吃过张充和做的菜:“她做的菜我大都忘了,只记得她做的‘十香菜’。‘十香菜’,苏州人过年吃的常菜耳,只是用十种咸菜丝,分别炒出,置于一盘。但是充和所制,切得极细,精致绝伦,冷冻之后,于鱼肉饫饱之余上桌,拈箸入口,香留齿颊!”

如今,这道官名“什锦菜”的菜式依然传承在张充和的老家苏州九如巷,每年春节张充和的五弟媳周孝华女士都会制作分赠家人和朋友品尝,细细品味可发现其中有胡萝卜、金针菇、木耳、冬笋、豆芽、千张等,前提是要切得很细,且不会过咸,甚至带点甜味,可以佐餐、就粥,也可以开胃、饮茶。

由此想到了梁实秋谈到的与火腿有关的另一道菜:龙须菜。在上海初次尝到火腿丝炒新鲜龙须菜,嫩嫩的细细的绿绿的龙须菜配上红红的火腿丝,色彩鲜明,其味奇佳。

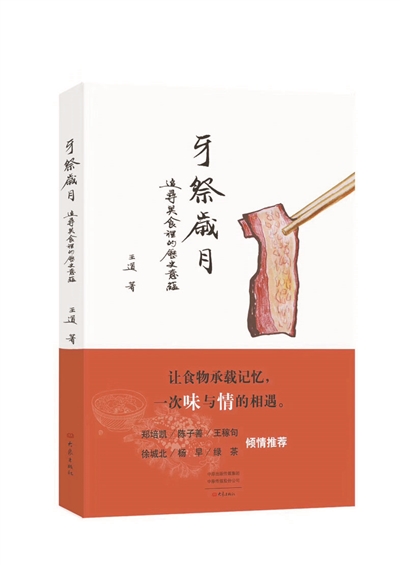

龙须菜据说就是一种野芦笋,《本草纲目》载:“龙须菜,生东南海边石上。丛生无枝,叶状如柳,根须长者尺余,白色。以醋浸食之,和肉蒸食亦佳。”龙须菜因不含脂肪,有山珍“瘦物”之美称,可谓是现代女性的最佳食物。梁实秋掌握着几种烹制龙须菜的方法,难怪看他身材一直保持得很好。(选自王道《牙祭岁月》大象出版社 2019年5月出版)

原文链接:http://epaper.ynet.com/html/2019-08/19/content_336080.htm?div=-1

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·何以“消夏”

- ·秦牧:包罗万象的“副刊式”散文

- ·刘白羽:以笔冲锋 战地高歌

- ·杨朔:将现实酿成诗意

- ·名画里的风雅世界

- ·酱料 高度浓缩的美味