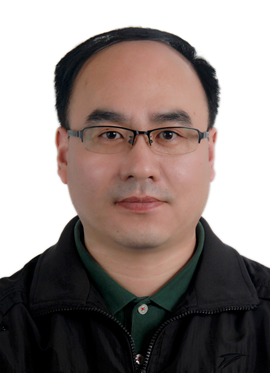

张胜全

一.人物介绍

张胜全,男,汉族,1982年6月出生,中共党员,北京市农林科学院杂交小麦研究所副所长。2011年他开始援疆,十四年如一日,扎根南疆小麦科研生产一线,助力新疆乡村振兴、助农增产增收。2011年以来,张胜全跨越塔克拉玛干沙漠46次,行程超过10万公里,为2千多名农技人员进行技术培训。通过14年的攻关,为新疆引进冬小麦新品种超过200份。团队自主培育的小麦品种成为我国首批盐碱地专用小麦品种,让先进的小麦育种技术在南疆落地生根。

张胜全获得2024年“北京榜样·支援合作先锋”称号

二.事迹介绍

2011年以来,张胜全以北京市对口援疆为契机,面向南疆林下小麦单产水平低、生产稳定性差的问题,通过北京援疆平台引入大量疆外科技资源,牵头实施了北京对口科技援疆、自治区科技成果转化等一批科技项目,通过十余年持续攻关,向和田、喀什、阿克苏等地引进京麦、京冬、山农等适宜林果间作种植的耐荫、高产、节水型冬小麦新品种/新种质超过200份,累计开展品种比较、抗旱品种筛选、栽培调控、林下耐荫测试等试验22项,筛选的部分品种在和田墨玉县普恰克其乡5-8年核桃树下种植,表现越冬性好、耐旱、抗倒伏、抗病性突出的综合优势,粮草总产接近300公斤/亩,与当地品种相比增产约100公斤/亩。2023年,在十四师225团主持建立了北京科技援疆航天育种专项小麦育种基地,成为首个疆外科研单位在南疆区域建立的小疆科研平台。

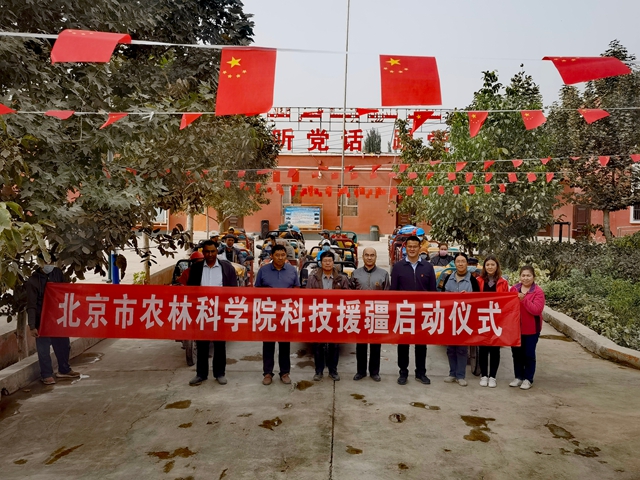

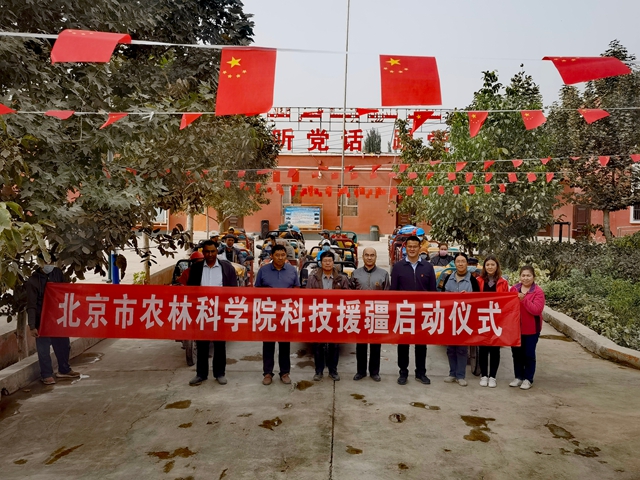

张胜全(中)参加北京市农林科学院科技援疆启动仪式

张胜全积极联合疆内外科研单位,面向南疆中轻度盐碱地开展协同攻关,通过京疆小麦专家科技行、粮草双高产小麦新品种示范工程等组团式科技帮扶,十余年累计开展一线咨询服务超过1500人次,解答疑难问题100余个,示范推介了耐盐碱小麦、滴灌水肥一体化等新品种新技术20余项。2019年起,牵头组建了由新疆农科院等十余家小麦研发单位参与,覆盖喀什、阿克苏、和田、巴州等地的国家级小麦区域试验平台(南疆耐盐碱冬小麦品种试验),率先审定了我国首批耐盐碱小麦品种,打造了新疆小麦种业科技创新的又一快车道,大大加速了南疆小麦科技成果产出,推动了当地小麦种业升级。

张胜全先后赴南疆举办讲座、培训十余场次,培训干部、技术人员近200人次,农民1100人次,发放资料8300余份;主动申请参加“新疆边远贫困县市科技人员专项支持计划”,赴墨玉县种子站开展科技服务;作为自治区“创新拓展智力援疆”专家人才,赴南疆指导基层农业科技人才培养;作为技术专家向兵团十四师昆玉市基层干部开展了党建引领乡村振兴主题培训,讲授了小麦前沿科学知识。自2011年,每年多次亲自赴南疆小麦生产一线单位、企业、科研部门开展科学试验和实地调研,累计赴南疆开展科技服务超过300天,足迹遍布南疆各麦区。

2011年以来,张胜全以不同形式开展新疆地方科技人员交流,先后以“和田小麦专家北京行”等形式,邀请墨玉县种子站、和田地区种子站、喀什地区农技中心等基层单位的汉族、维族等农业技术专家来京开展座谈、研讨、学习等交流活动5次;在承担自治区等各类科技项目的同时,先后邀请10余位维族技术专家共同参与项目实施,共同解决技术问题,与墨玉县种子站阿依谢姆,兵团十四师225团艾山江等维族专家结下了深厚友谊。

张胜全(右二)向农技人员讲授小麦春季管理知识

在共同承担科技项目的同时,张胜全注重南疆地区基层农业科技人员的科学素养提升,指导新疆当地基层科技人员申报了中央引导地方科技发展资金项目、自治区科技成果转化项目等十余项科技项目,指导1人入选“天山英才”——现代农牧业发展高层次人才计划,指导当地6名汉族、维族农业科技干部合作完成科技论文3篇,与新疆当地单位合作完成了“关于发展杂交小麦提升南疆盐碱地粮食生产能力的提案”等咨询建议,为南疆粮食产能提升积极建言献策。

南疆干旱少雨,土壤沙化,近一半耕地为盐碱化土壤,粮食生长困难,饲草缺乏,如何提升沙漠盐碱土地粮饲生产潜能、实现当地农民增产增收成为了摆在张胜全科技援疆工作上的一道深度课题。

张胜全利用自身科技优势为南疆量身定做了集良田良种良法于一体的综合解决方案,经过100多个日日夜夜的田间地头指导,自主培育的“京字号”小麦新品种在南疆中度盐碱连续三年(2021-23年)实打实收平均亩产达到650kg以上,最高亩产达690.8公斤,比对照品种增产30%以上,亩增产秸秆约200公斤,合计亩均增收575元,年新增效益超过40万元,为当地盐碱地粮食产能提升树立了北京科技援疆新标杆、打造了新样板。为表达粮食秸秆双增产的喜悦之情,当地百姓先后向北京市农林科学院赠送了“心系乡村促振兴、倾情援助赢锦旗”,“粮多草多牛羊多、助农增收幸福多”的锦旗和自家种植的核桃,北京市农林科学院助力南疆小麦生产提质增效的工作也得到了新疆卫视、喀什政务等媒体的关注。

张胜全通过连续多年示范,来自于北京的小麦已经在南疆中轻度盐碱地显现出突出的产量优势和巨大的增收潜力,成为了南疆当地有名的明星品种,正快速辐射至在和田、喀什适宜区域大面积推广应用,为服务新疆乡村振兴贡献北京科技力量。