比沙普尔:罗马皇帝的五国头城

来源:北京晚报

时间:2018-04-18

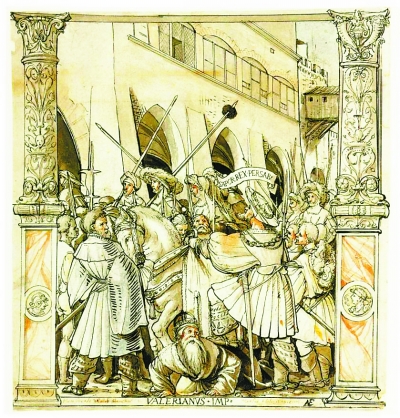

后人想象的沙普尔一世羞辱罗马皇帝瓦勒良的一幕,由德国画家小汉斯·荷尔拜因于1521年创作。

比沙普尔始建于公元266年,由萨珊帝国第二位皇帝沙普尔一世兴建,这位传奇君王大约出生于公元215年。对中国人来说,这一年发生的最有名的故事或许是逍遥津之战——曹魏名将张辽率七千人在如今安徽合肥境内大胜东吴孙权十万兵马,沙普尔一世几乎与此同时出生,他是萨珊帝国开国君主阿达希尔一世的儿子。据伊朗史书记载,阿达希尔一世认定沙普尔是自己所有子嗣中“最温和、最聪明、最勇敢、最能干的人”。沙普尔一世25岁亲政,终其一生,与罗马帝国多次交战,开疆拓土,但其最为后人所熟知的功业,莫过于在公元260年生擒了罗马帝国皇帝瓦勒良。

生擒罗马皇帝,确是空前绝后。缔造这番不世之功的沙普尔一世,下令修建一座新都,即比沙普尔。公元266年,在萨珊官宦军吏的监视驱使下,数万罗马战俘开始奋力营造新都。真不知望着自己部众如蝼蚁般卖力求生存的瓦勒良,当时心中又会生出怎样的感慨?近一千八百年后,古城颓败为遗址,现场的说明牌提示参观者,比沙普尔城市内部的路网井然有序,明显受到同时期罗马帝国城市规划设计的影响,而这种布局在伊朗文明圈里尚属首例,具有开创性意义。

我登废墟眺望,只见三面平川,苍茫辽阔,又低头翻看手机里存储的1840年时比沙普尔的版画照片,这是法国学者法兰丁在《波斯之旅》一书中绘制的。两相对比,顿觉变化甚大:版画中那两株挺拔的棕榈树已消失不见,相对完好的拱门、半残的穹顶都化作眼前的半截残垣断壁。遗址现场粗粗看过去的第一印象,多少有些失望,但这失望又迅即被置身历史现场的思绪所替代。

对西方人来说,罗马皇帝被异族宿敌俘虏实乃奇耻大辱!在作家盐野七生的笔下,这不啻是时代转捩的里程碑,《罗马人的故事》因之彻底进入了“最后一搏”的阶段:一个不朽帝国行将末路,帝政时期即将走向尾声,走出三世纪危机的迷雾,罗马该何去何从?对伊朗人来说,这是波斯第二帝国辉煌灿烂的开篇:国祚始自公元224年的萨珊帝国,此时国力蒸蒸日上,犹如初升的朝阳,传奇将一直书写到四百年后的651年,才会宣告终结;对一千八百年后,身居欧亚大陆东侧、操着汉语的中国人来说,是该为看似更熟悉、位置更遥远的罗马帝国扼腕叹息,还是该为感觉更陌生、地理更接近的萨珊帝国击节赞叹?这本身便是一个有趣的问题。

在公元四世纪的基督教会文献记载中,描述了罗马皇帝瓦勒良受俘后的悲惨遭遇:每当沙普尔一世要乘马时,便命令瓦勒良趴在地上,作为自己上马的脚踏板。但考虑到瓦勒良执政期间残酷迫害基督教徒的作为,这类晚出史料的可信度便大大存疑。而愈往后世,更恐怖的细节描写愈层出不穷,每每读之毛骨悚然,却又不禁让我联想到野史演义里徽钦二帝在五国头城“坐井观天”之类的小说家言来。还好宋徽宗赵佶被俘后曾作诗《在北题壁》,流传到今天:

彻夜西风撼破扉,萧条孤馆一灯微。

家山回首三千里,目断天南无雁飞。

同是昔日天子,同为阶下之囚,也许对赵佶心境的解读,能折射、勾勒出罗马皇帝瓦勒良模糊的影像。( 乔鲁京)

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·蜕园笔下的燕都春食

- ·《传习录》的主题

- ·“法致中和,囹圄常空”

- ·尊贤使能 皆随其材

- ·《周易》何以成为群经之首

- ·新发现的朱熹佚文