当毕加索成为一种现象

来源:北京晚报

时间:2019-12-02

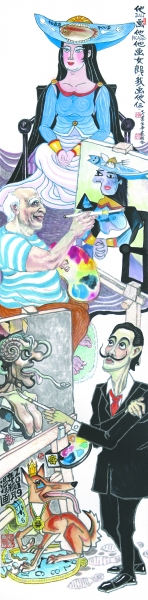

他画他,他画女郎,我画他仨 李 燕

一

毕加索这位标志着“西方绘画进入现代”的代表性人物,不同的人对他和他的作品有不同的观感与认识。对一般人来说,由于他有显赫的名气,总会出于好奇心看两眼,但多数人只觉得怪诞,不大好理解,看罢也就走了。而对抱定“美术唯写实求真的唯一法则”的画家和爱画者来说,他的绘画方法是破坏性的,是不可能被正常的审美视觉所接受的,故而先觉得恼怒,而后就不屑于触及此类话题了。至于他为什么这么画,为什么非要突破自己的以往和自己的今天,画商为什么把他的作品卖成天价,艺术评论家为什么把他捧得那么高?便不会去细加思考了。

毕加索的人生经历和社会地位,以及所处的社会环境,决定了他其实完全没有必要去千方百计地突破艺术的自我,甚至连维持自己生计的画商都一度警告他,再玩“立体派”之类,就不经营他的画了。但他并不想批量复制自己既定的作品,所以总是“朝令夕改”,“觉今是而昨非”地变换架势和招数,并且立即呈现在画布或其他材质之上,无暇顾及旁人的建议与反应。“无恒定”,成了毕加索的独特风格。

至于他的“怪画”为什么会在日后的艺术市场中被热捧,还能“有价有市”地不断出现藏家认购或待价而沽,有高额回报,并且这个全过程是真实的,着实是脱离绝大多数人正常又平常生活之外的事。那些与己无关的“惊人天价”或抢眼新闻,完全可以当作耳边风忽略过去。毕竟在这里,已然没有谈论“学术”和“艺术”的空间,只有资本市场的交易空间,“商品价值等同于艺术价值”注定了“越贵的艺术品就是上好的艺术品,能卖高价的画家就是大画家”——市场已然做了裁判!如此一来,艺术评论家也就失去了独立的判断,成为资本的附庸,也就很难去说真话、说实话、说自己的话了!

二

从市场回归到艺术上来,毕加索的“无恒定”可以从四个“勇于”展开,即勇于探讨造型的形象形式、勇于探索绘画的构图方式、勇于探求绘画的色彩配置、勇于尝试各种材质的艺术品。

先说造型。美术也称“造型艺术”,分为平面的绘画、立体的雕塑。这里主要探讨绘画,绘画首先是选择题材,要把它画出来——人物、动物、景物或任何人造物的形象。

形象,凡是眼、耳、鼻、舌、身可触及的都是“具象”,或曰“表象”;凡是眼、耳、鼻、舌、身不可触及而只可“意识”者,属“抽象”;一般视觉中和照片中的形象,为“表象”,但在不同的心境里,表象变了形,是为“意象”。表象是不会变的原形,意象随心境的变化而千变万化。人们头脑中对表象和意象留下的“影子”为“印象”,画家创作除了对人、对景、对物的当场写生之外,都是凭“印象”作画(以文学形式表现的一切人、景、物以及情节,也都属印象的描述与交集)。一切与造型有关的艺术,都离不开对形象的记忆,否则形象联想与组合的形象思维就无法深入展开。

西方绘画在运用表象写实的手段上已达到极致,在摄影术发明后,他们的一些杰作简直如照片一般,甚至有些人认为,摄影术的发明以及新科技的出现,使得写实绘画可以休矣。然而新科技是不可能绝对替代写实绘画的,恰恰由于表象是任何人的视觉都能一目了然,所以写实绘画永远有观众,永远有生命力。而毕加索等画师并不想废弃写实手段,他们想的是突破表象写实的手段,走向变形的意象方向,只是走得——跑得很急,这在西方画坛确是一种超前现象。

毕加索的“变形”是相对表象原形而言的,比如对人物的变形,对动物的变形,对一切人们习以为常景物的变形,但毕加索笔下的形象已激奋到了任意的形,随心所欲而无不逾矩的无以归类的形——点、块、面、轮廓,什么东西都不像的形象。这可以定名为“毕氏形象”。比如他随意地将女人脸上的双眼挪到了一侧,我称之为“比目鱼少女”,因为她让我联想到了一种海鱼,它的双眼长在一侧,名曰“比目鱼”或“偏口鱼”。他也会把人的头或上身“安装”在走兽的身上……总之在他的画中,凡是能让你看出“像什么”或“像由什么组合”的形象,都可称为“毕氏有据变形”;凡是让你不可能联想出任何物象依据的造型,都可称为“毕氏无据造型”。

“毕氏形象”对我们是有特殊启发意义的,他对造型那种“放射型”的实践作品,可以给你提供造型创新的最大选择空间,可以择其数种方式融入自己的创作,再交给大众去评判。大众通不过的暂且搁在一边,再转试其他方式,如此可以节约时间——时间即生命。当然,毕加索在无意中为后人提供了几乎无限优选方式的同时,也提供了最多翻覆的前车之鉴。他翻得起的车,几乎所有画家都翻不起!“天价保值”的资本市场为毕加索创设了一个无限自由的空间,怎么滚也不会翻车,连随意试验的产品都能“点石成金”。

再说构图方式。毕加索的构图方式也如其造型一样,完全无规无矩、无任何程式可言,这也为画家提供了无限优选劣汰的机会,一如前文的“造型方式”所述。

第三是色彩配置。对自然光色规律的运用已成为西方绘画的硕大宝库,1666年牛顿用三棱镜分析出六种可见光色,又在日后“印象派”画家的笔下得到了充分的实践验证。西画掌握的不同色相在不同浓度比例下产生的“补色”、“复色”、“基本调”等科学规律,熟练地运用于绘画,奉献给世界。在毕加索的知识储备中,当然有这方面的传统印象,这在他早期的绘画中已显露无遗。但他要“变”——于是在他的画里,肆无忌惮地试验了各种色彩组合。从作品看,大致分为三类:一种是在一个基调下的色彩组合;另一种是只为悦目而进行的颇有装饰、镶嵌意趣的色块拼合;再一种则是近乎任意狂涂乱抹的颜色拼凑。前两种颇具启发意义,将其融入自己的创作中来,成功率相对较高。

最后说尝试各种材质。毕加索不仅在纸、布、木板上作画,还大胆尝试了以陶器、瓷器、金属、木材等材料创作立体造型和器具上的装饰图形。

在科研领域,任何勇于突破的设想和起步都必须承受巨大的压力。但他们的“实验室效应”——以同样的材料、条件和方法在不同的时间、地点产生相同的效果,而且这一切都可以用量化和公式语言说明白,于是其成功与否的公认的验收标准就成立了。然而在艺术领域,从来不存在这种“公认的验收标准”。即使毕加索在世界上已被承认为“成功的艺术家”,但大多数肯定之声是从市场天价和高分贝的宣传上得来的。这种现象是一种历史通病,一千五百年前张彦远在其《历代名画记叙论》中就指出:“时人贵耳贱目,罕能详鉴!”(当时一些人只用耳朵去听谁谁的画好,却不用眼睛去看他的画,这样做是很难鉴赏高下的。)此言同样适用于当代,故而对他的艺术,要有自己的判断,取可借鉴之处、有启发之处,为我所用。

三

提及毕加索,我就想起了比他小二十三岁的崇拜者达利。

五十多年前我就看过达利的一件代表作《记忆的永恒》(1931年作),那时的观感:三块像晒软的烙饼似的大怀表分别瘫挂在石台沿上、干树枝上和一个长着长睫毛的“死鸭嘴兽”身上,另外一块还没瘫的怀表背上趴着一堆蚂蚁似的虫子,远处是海滩的山崖……我除了感到莫名的怪诞之外,无论如何也不会把它和“记忆”与“永恒”联系到一起,因为在正常人的记忆中,都不可能有这种情景的印象。

毕加索和达利活着的时候都被资本市场相中,于是在最优越的生存条件下,他们可以肆无忌惮地试验一切创作方法,刚一成名即在一片颂扬、慨叹、追捧而无一“不是”的气场里,陶醉在绝对自信甚至自我迷恋之中。达利七岁时就想当一个像拿破仑那样“叱咤风云的人物”,少时的他竟对美术老师说:“你不觉得我现在的画和毕加索的画看起来已经一样了吗?”他二十二岁第一次拜访毕加索后,就向人们夸口:“毕加索是西班牙人,我也是;毕加索是天才,我也是;毕加索举世闻名,我也是。”1929年,二十五岁的达利在巴黎举办了首次个人画展,由此一举成名。当年11月的艺术评论圈亦首次将他和“已成了传说的大师”毕加索相提并论,而且毕加索对他的成就毫无嫉妒之心,两人结成了忘年交……

以上谈的大多涉及市场与命运,至于达利的艺术试验,也只谈了对其名作《记忆的永恒》的印象。其实在他的“超现实主义”作品中,我最不理解的是他为崇拜者毕加索画的“画像”,此画对我的第一视觉冲击:“这不是人,可能是一个他想象中的恶鬼。”更不可思议的是他竟将这位崇拜者置于石头半身雕像似的座子上……总而言之,这“画像”无论如何也不可能让人与毕加索的形象有丝毫联想。

写文章和讲话一怕词不达意令人误解,二怕表达能力差,一肚子话倒不出来,倒出来的也是“残章断简”甚至病句迭出,令听众“练忍”而难耐。作画之理也大体如此。毕加索、达利等一大批画家下定决心要突破西方美术的强大传统,首先面对的特大难关即“美术语言”。西方美术的“写实语言”与技法太深厚、太完整、太体系化了,尤其是这种语言已深入人心太久,欲改何易?

所以如果想彻头彻尾、彻里彻外地改造这种艺术的传统语系,又希望不迷信金钱“权威”的大众能看懂——理解你的“新创意语言”,无中生有的试验是不可能的,毕竟“存在决定意识”。在无数“作曲家”脑海里总会不时回荡出的传统名曲的旋律一旦写成奏出,尽管并无抄袭的动机,也难免令人“听来似乎耳熟”,此乃人的正常心理所致,无可厚非,却非尊重不可。

而对观者来说,在外国众多“声名大振”者和天价作品都纷纷来到中国的今天,一定要相信你自己内心的真实观感与判断——即使别人说得再美,你自己觉得不美,又何美之有?(李燕)

原文链接:http://bjwb.bjd.com.cn/html/2019-11/25/content_12431416.htm

(责任编辑:桑爱叶)

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

- 相关内容

- ·鲁迅的粉丝圈

- ·两块“遗爱碑”

- ·包公朋友的少与多

- ·行走鄱阳湖

- ·寇准 无地起楼台相公

- ·乾隆皇帝:画画,我不要你觉得,我要我觉得