七弦为益友,两耳是知音。当《流水》的清越琴音在房山文化活动中心响起,白发老者闭目轻和,少年学子凝神静听,一场关于古琴的全民对话,正在仲夏时节悄然展开。7月12日,房山文化活动中心——这个市级新时代文明实践基地的首场全民艺术普及公开课,让这项承载着三千年华夏智慧的古老艺术,从典籍与传说中走出,成为市民指尖可触、耳畔可闻的文化暖流。

一弦牵万众:无界的文化邀约

“原来古琴离我们这么近。”刚退休的张阿姨轻抚琴身,指腹划过温润的桐木,眼中映着琴弦震颤的微光。这场以“全民参与、艺术共享”为理念的公开课,像一张无形的网,将对传统文化怀揣向往的人们紧紧相连。

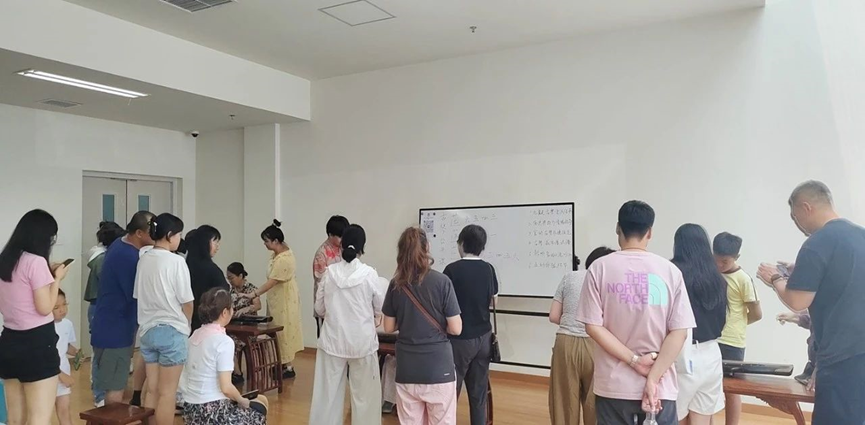

教室里,银发老者带着老花镜逐字记着笔记,初中生举着手机录制老师演示的指法,年轻妈妈抱着孩子静静聆听——年龄与职业的界限在此刻消融。当李泰燃老师笑着说“古琴从不是文人专属”时,台下响起的掌声里,藏着普通人对传统文化最朴素的向往。

七弦解古今:让千年智慧可感可知

“古琴的减字谱,是古人给我们留的‘密码本’。”李泰燃老师举起自制的减字谱卡片,将“勾”“挑”等指法拆解成生动比喻:“看这个符号,多像手指在琴弦上跳舞。”没有晦涩的考据,没有生硬的理论,从九疑派的婉转琴风到官斫技艺的榫卯巧思,从尧舜时期的“五弦琴”到明清文人的“琴棋书画”,他用故事串联起古琴三千年的脉络,让零基础的听众也能读懂华夏文明的基因密码。

当《流水》的旋律在教室响起,指尖揉弦时似有清泉漱石,泛音处宛若水滴穿岩。“这不仅仅是音乐,”李老师轻拨琴弦,“听这段泛音,像不像心里的烦躁被一点点抚平?”他细说五行琴曲与情绪的关联,教大家从《梅花三弄》里品坚韧,从《平沙落雁》中寻安宁——原来古琴从不是博物馆里的展品,而是能疗愈心灵的挚友。

指尖生新芽:当传统照进当下

“来,试试用大指抵住琴弦。”互动环节中,老师们俯身为市民调整指法。第一次触碰琴弦的小姑娘紧张得指尖发颤,在老师引导下弹出第一个泛音时,眼里瞬间亮起星光;中年大叔反复练习“挑”的手势,额角沁出细汗却笑得开怀——从“不敢碰”到“弹得响”,这短短几分钟的跨越,恰是文化传承最生动的注脚。

有市民说:“以前觉得古琴是书上的字,现在知道它是能弹响的生活。”当夕阳透过窗棂照在琴身,那些被指尖拨动的琴弦,早已将文化传承的种子播进每个人心里。

这场公开课落幕时,琴音余韵仍在回荡。它不仅让房山区的百姓与古琴完成了“第一次对话”,更印证着:当传统文化卸下“高冷”的面纱,便会成为滋养心灵的甘泉。未来,当更多艺术形式走进寻常巷陌,房山大地必将绽放出更绚烂的文化之花,让千年文脉在全民参与中,续写生生不息的新篇。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号