近几天,某地高标准农村公厕“建而不用”的怪事引发关注。当地迅速发布通报,安排部署整改并追责问责。

干净美观的农村公厕,为什么建了不让用?地方工作人员给出的说法是“维护成本高”,可当初建的时候,难道就没考虑这一现实问题?既然花钱建了,却又“一关了之”,让既有投入打了水漂,岂非是巨大浪费?而“只有村里搞活动或领导来视察的时候才会开放”之说,更让人哭笑不得,难不成这高标准厕所只是面子,只为支应检查、视察而用?如此民生工程倒是不要也罢。

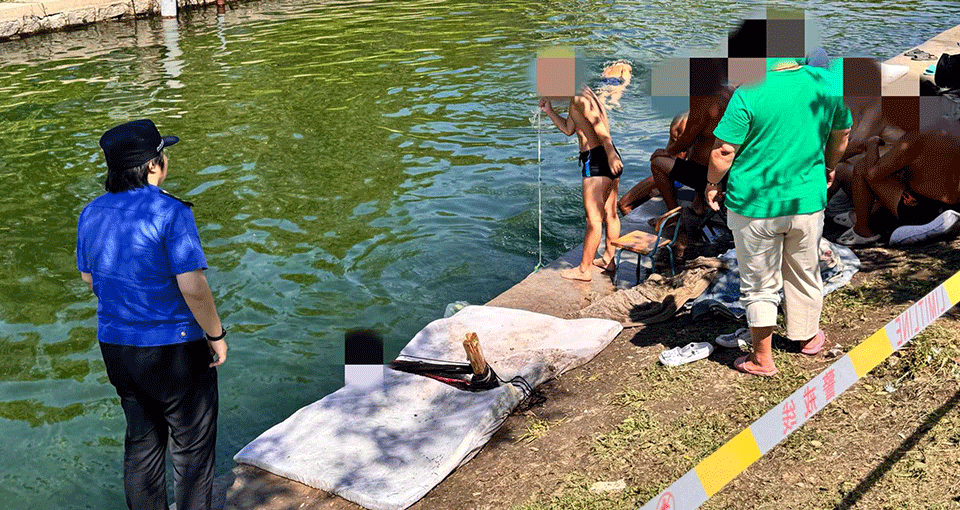

“小康不小康,厕所算一桩。”近年来,厕所革命稳步推进,许多村庄都修建了设施完备的公共厕所,既方便了村民,也提升了人居环境。不过,一些农村公厕“只是看上去很美”的情况也屡见报端。除了上述这般“建而不用”,“建设失范”“验收失规”“建后失管”的问题同样突出。有的地方粗糙应付,墙刷得挺白,但里面压根没有建好供水、供电和污水处理等配套设施;有的化粪池安装位置高于地基、厕所没配蹲便器,却通过了验收;还有的日常无人维护,污水横流、苍蝇乱飞……一些“厕改”沦为“半拉子工程”“面子工程”,实在伤害群众感情、败坏政府形象。

“重建设轻管理、重表面轻实效、重检查轻民生”的形式主义背后,往往是“只唯上、不唯实”的错误政绩观。且看一些案例,建之前大包大揽,不花功夫认真调研,以摸清民需民意、算好运维成本、把控建设地点与标准,而是满脑子“争先”,只想快速完成上级要求,不能落在别人后面。以至于项目脱离实际需求与当地承受能力,“建得起养不起”。而一些地方只求数量不问质量,忽视了实际使用情况,也助长了“作秀”歪风。

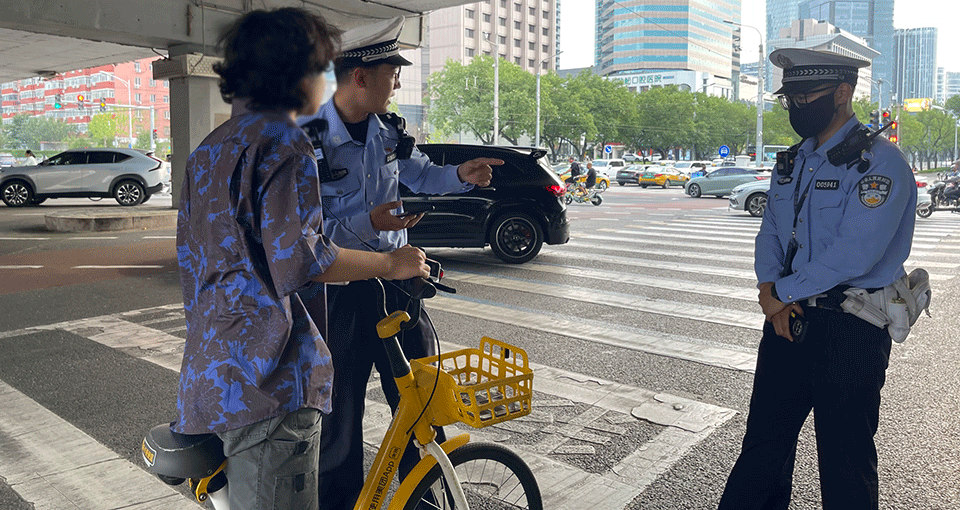

民生工程,最怕一个“虚”字。无论城市还是乡村,都不是形式主义的“秀场”。在厕所革命方面,从中央财政补贴,到各级地方政府,投入都不少,面对曝出的问题,着实有必要细化农村公厕建设标准,建立更加完善的项目审批、验收、日常督查巡查制度,夯实注重实效的评价体系。厕所虽小,责任不小,让各个环节都有规可依,监管督查始终在线,才能把好事办实、办好。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号