商圈广场空空荡荡,周边道路车山车海。据北京日报报道,北京一些商圈给非机动车画上了“圈”:有的直接拉起警戒线禁止入内,有的不断压缩停放空间限制入内;有的把停车空间设得老远且没有引导,利用率很低。难以靠近商场的非机动车,一股脑停到附近道路上。

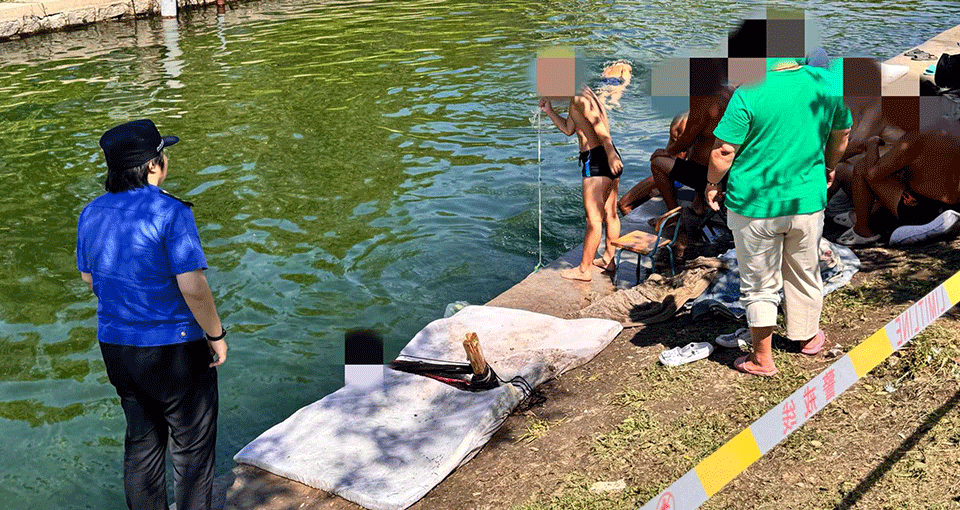

有的商场周边非机动车堵塞消防通道和非机动车道。图据报道

商场是人流聚集地,不仅取送外卖的小哥,上班员工、逛街顾客骑行非机动车的都不在少数。从商场角度看,附近空间有限,非机动车要是都在门前广场扎堆,岂不是乱成一锅粥,也有损商场“高大上”的形象。要是出动人员组织管理,非机动车流动性如此大,得下不少力气。拉上警戒线、划分停车区,把非机动车拦在商场外,既省事又有效,何乐不为?

不让非机动车进商圈,显然顾此失彼。不能进商圈,能停哪儿?无非是路边的人行道、非机动车道、机动车停车区甚至盲道和消防通道。横七竖八的非机动车堵在道路上,不仅会给过路的行人造成不便、扰乱机动车的通行秩序,还可能给盲人带来安全风险,甚至影响救援人员的施救速度,无异于公共安全的绊脚石。再者说,非机动车在商场边上停得乱七八糟,商场能“高大上”到哪儿去?对非机动车车主不友好,商圈难道不会被扣印象分?

上商圈附近的非机动车停放的确是老大难,商场并非不能划定停车区、设置警戒线等,但不管采用何种方式,都不该把非机动车当成“圈外人”,既不去引导也不予规范,简单粗暴地一“圈”了之。据报道,《北京市非机动车管理条例(修订草案)》明确提出,本市非机动车停车设施以配套建设为主,独立建设为辅,道路施划等临时设置为补充,进一步强调了商场配建非机动车停车设施的合理性。不管商场还是属地管理人员,都应该在商圈非机动车停放空间和秩序下功夫。

事实上,已有多地探索解决商圈非机动车停放问题。比如,针对蓝色港湾商圈非机动车停放难题,朝阳区属地街道协同蓝色港湾、朝阳公园及共享单车企业推进综合治理,通过扩张非机动车停放区,为外卖员增设专门的停车区域,同时加入充电、换电设施等,停放秩序改善明显;针对上海一商场停车空间不足、非机动车违规占道严重的问题,相关部门通过挖掘停车空间,设置外卖骑手专用“潮汐车位”,划分外卖车、共享单车、社会车辆专属区域等方式明显改善停车秩序。事实证明,只要愿意主动破“圈”,非机动车就不会置身“圈外”,停车秩序就能走出混乱怪圈。当非机动车车主不用为停放发愁,自然对商圈更有好感,对城市更有认同感。

随着绿色出行成为社会共识,非机动车使用人群还会增加。在商圈、车站、医院等人群密集地能够方便停放非机动车,不该成为市民的奢望。城市管理者理应直面市民停车需求,为非机动车打造更多停放“舒适圈”。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号