配备食品安全总监和专职管理人员,实行大宗食品集中定点采购制度,餐食加工过程须接入“互联网+明厨亮灶”系统……市场监管总局近日批准发布《校园配餐服务企业管理指南》,这是首个专门针对校园配餐的国家标准,将于今年12月1日正式实施。

孩子们每天在学校吃了什么、吃得好不好,直接关乎身体健康,也是所有家长的心头大事。我国目前中小学和幼儿园数量超过46万所,涉及学生超过2.37亿人,校园配餐已占整个餐饮业近半规模。进一步看,校园配餐涉及中间环节颇多,加之如今供餐形式多元、餐食品种丰富,能不能守住各个关口,十分考验监管制度的完善程度,以及相关方面的责任意识。此次出台的国家标准,在人员配置、原材料采购、制作环节、召回程序等方面明规立矩,目的就是为了推动供餐企业、学校、监管部门共同全面提升安全保障能力。

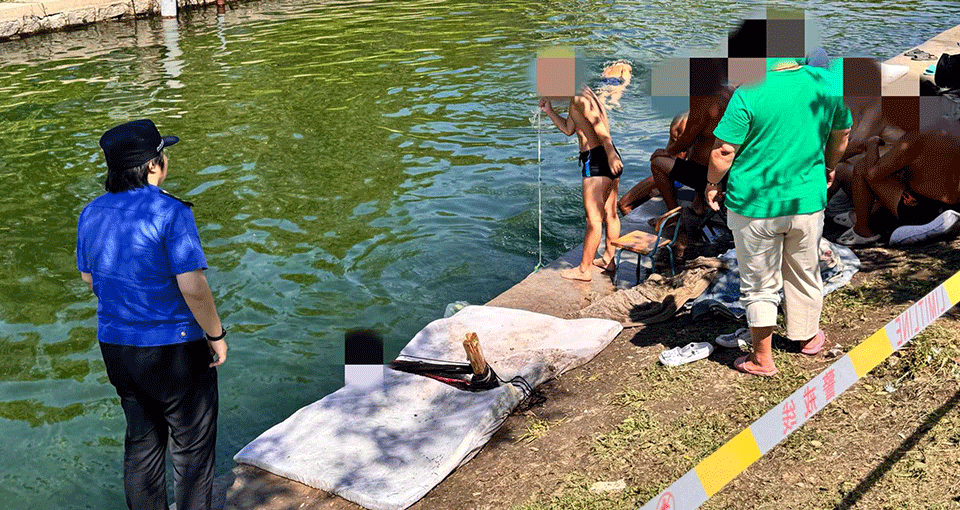

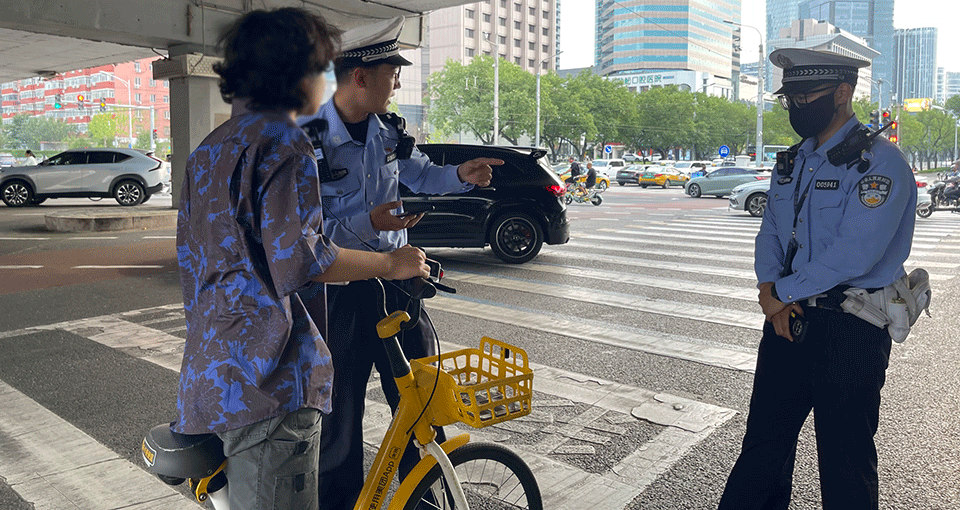

早在2019年,相关部门就已联合制定实施了《学校食品安全与营养健康管理规定》,明确“集中用餐陪餐制度”和“集中用餐岗位责任制度”,强调“校长(园长)”是校园食品安全的第一责任人。而自2024年校园餐专项整治开展以来,全国各地共投入103亿元改善学校食堂,“互联网+明厨亮灶”覆盖率已达到98.5%。不少地方也在不断探索,比如,相关部门以“吃碰饭”形式开展监督,成立校园膳食监督家长委员会,引入有奖举报机制……完善监管体系,创新管理办法,就是为了最大限度保障校园餐安全。

孩子们的一餐一饭,再怎么重视都不为过。不可否认,鉴于个别极端事件的发生,人们对校园餐仍存担心与疑虑。而梳理种种案例,问题往往出在学校主体责任不落实、食堂具体经营操作不规范、校外供餐企业资质不合规等方面。这就要求相关方面将“指南”进一步细化落实,从企业准入到进货查验,从清洗消毒到食品储存,建立全链条追溯体系,每处细节都要做到万无一失。在外力约束上,也当用好校长老师、食堂经营管理人员、家长代表、学生“四方同餐”制度,同时更新技术手段实现随时随地监督,真正把所有涉餐信息晒在阳光下。

孩子的健康关乎家庭幸福,也关乎社会未来,校园食品安全不容任何打折。动真格、出重拳、管到位,校园餐才能成为最令人安心的一餐。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号