9月13日,首届中国群众文化品牌发展大会在成都隆重举行,大会重磅发布了69个全国优秀群众文化品牌案例,集中展示了新时代群众文化工作的丰硕成果。其中,“北京市东城区美后肆时(景山市民文化中心)”入选全国公共文化空间品牌案例。

美后肆时自2020年9月开馆以来,实现总进馆52万人次,开展公益类群众文化活动3700余场,惠及市民近40万人次,在完善区域公共文化服务方面交出了亮眼的成绩单。

场景营造,空间品质让文化服务更美好

美后肆时让市民“在小院里看大北京”,重拾城市记忆,与生活之美邂逅,被誉为“北京最欢腾的四合院”,对老城区的市民来说,在美后肆时这个城市公共文化空间里,留住了城市记忆的情感和温度,更好地传承城市历史文脉,更容易产生认同感和归属感。

难以想象,这里原是地铁8号线盾构工程用地,2019年工程腾退后,东城区将其打造为集生活美学、文化体验、文化交流与传播于一体的城市美学中心,在街区更新、存量空间升级方面,树立了示范样板。

在空间设置上,建成涵盖美剧场、美作馆、美食馆、美阅馆、美影馆、美衣馆、美体馆、美好交流中心等21处活动空间的文化综合体,为市民提供一站式特色文化体验,最大程度发挥文化资源集聚作用。将文化元素以适宜、多样化的形态植入文化空间,实现“样子”与“气质”融合,让城市文化基因留得住、能触摸、可传承,延伸文化服务触角、提高文化服务品质。

文化惠民,群众参与让基层治理更简单

“美后肆时”对于景山街道的居民们可以说是耳熟能详,这个充满欢声笑语的院子,已经深深融入老街坊们的生活。美后肆时以文化共建共创共融为媒介,引导群众深入链接彼此,让文化惠民成为提升基层社会治理的解锁密码。

“美后肆时”寓意着“四季更新,四时更迭,美好永不间断”。运营至今推出了“肆时韵味”“肆时风味”“肆时趣味”“肆时美味”4大板块活动,举办四合院单身青年节、四合院萌娃节等20多项特色品牌活动,融入了潮流、时尚、前沿的文化生活体验,为不同群体提供充沛精致的文化服务。

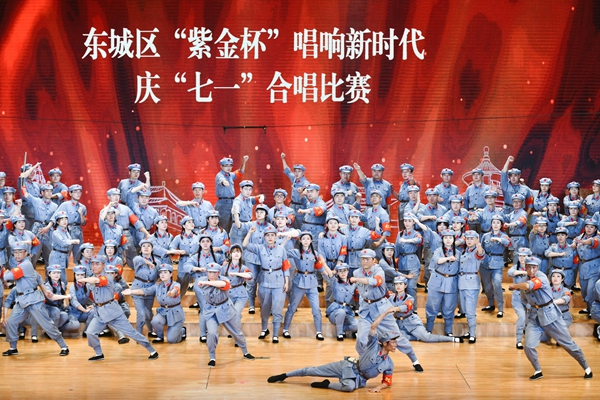

在为群众提供文化服务的同时,通过宣传和服务社区换届选举,举办北京红色文化寻访等创意党建活动和社区家宴、社区全家福、景山微花园等文化活动,使得文化空间化身为凝聚民心、民智、民力的平台,融洽了邻里关系,打通了基层治理“末梢神经”。

跨界思维,业态融合让文化供给更多元

作为东城区公共文化服务社会化运营4.0模式的样板,美后肆时优化政府主导、社会参与模式,坚持基本公共文化服务优质化、个性化文化服务相结合,引导各类市场主体提供形式多样、内容优质、效益双赢的文化服务,一年365天不打烊,用千余场高质量文化活动充分满足市民对美好生活的向往。

在这里,2023景山文化戏剧展演季拉开帷幕,京剧脸谱细腻传神,非遗剪纸栩栩如生,旗袍盘扣韵味雅致,市民可以亲自动手体验这些凝结中国智慧的传统技艺……阅读、戏剧、国学、艺术、文创、美食等多种文化体验应有尽有,老少三代想在此共度“文化味儿”的周末也不会感到“众口难调”,文化惠民深入老城巷陌,真正浸润着百姓的美好新生活。

在书店,家长陪孩子一起捧着一本书细细品读;在博物馆,三五好友相约一同“看展”;在胡同口的社区文化中心,来自各个年龄段的社区居民参加各类文化惠民活动……如今,在闲暇时走进文化场馆,丰富自己的精神阅历已经是居民生活不可或缺的一部分。近年来,东城区顺应文化需求日益多元化、精细化的发展趋势,持续丰富公共服务产品供给,围绕“崇文争先”理念,优化公共文化设施网络,深化公共文化服务体制机制改革,提升公共文化服务供给水平,推动公共文化服务高质量创新发展。大胆探索公共文化的社会化运营,制定出台《东城区基层公共文化设施专业化社会化运营实施方案》《北京市东城区公共文化设施社会化运营指导意见(试行)》等政策文件,解决公共文化设施社会化运营关键制约问题,从顶层设计着手优化公共文化网络新布局,为高质量构建公共文化服务体系夯实了基础;不断加大文化领域供给侧改革实践,围绕“有没有、够不够、好不好”三个层次,推动公共文化社会化服务从1.0到4.0模式演进升级,打造了一批形式多样、机制灵活的社会化运营典型,催生了“最北京”的角楼图书馆、北京最欢腾的四合院“美后肆时”、27院儿社区活力空间等,在激活社会力量、变革运行机制、丰富和提高服务效能等方面取得了显著成效。

下一步,东城区将继续深入推进公共文化社会化运营,构筑公共文化新型空间,持续推动国家公共文化服务体系示范区创新发展,努力为全国公共文化服务体系建设提供“东城方案”、贡献“东城经验”。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号