近日,希望工程迎来36岁的“生日”。一路走来,这项社会公益事业为无数贫困家庭的孩子点燃了知识的火种,见证了一个国家追求公平的决心与行动。

“黑屋子、泥台子、烂桌子、破凳子,坐着一群泥孩子”,上世纪80年代末,我们国家尚有一部分孩子会因贫困而失学。这不仅是个人命运的悲剧,更可能意味着贫困的代际传递。在这样的历史关口,1989年10月30日,共青团中央、中国青少年发展基金会发起了以救助贫困地区失学儿童为宗旨的希望工程,弘扬中国社会守望相助、同舟共济的传统美德,走出了一条取之于社会、用之于社会的崇高公益助学道路。

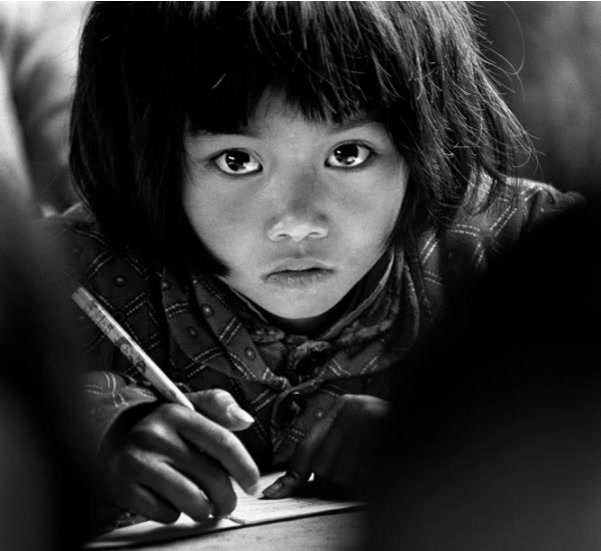

36年来,希望工程累计资助学生数百万名,援建希望小学超两万所。在这项工程的托举下,无数孩子得以走出山村,成就梦想,成为国家的栋梁。从社会效益上看,希望工程不仅以最直接有效的方式,让深陷困顿的孩子有了仰望星空、奋斗出彩的机会,亦成为生生不息的善意之源,成就了一段段“长大后我就成了你”的佳话。比如,当年受助的“大眼睛”苏明娟,早已成为希望工程的坚定践行者和捐助者。

今天,随着国家九年义务教育的全面普及,以及“两免一补”等政策的持续兜底,因贫困而失学的现象在中国已基本成为历史,但“一个都不能少”的承诺依然具有现实意义。城乡发展不平衡带来的教育资源不均衡,依然是我们需要长期面对的现实;如何利用新技术弥合“数字鸿沟”而非拉大差距,考验着我们的智慧;巩固“扶智”与“扶志”结果,仍然需要我们保持投入……如果说,过去中国要解决的是确保孩子们“能上学”,那么如今聚焦的则是让孩子们“上好学”“学得好”。让优质教育资源惠及更多孩子,逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距,任重道远。

办好教育,功在当代、利在千秋。今天,“一个都不能少”不再仅仅是学籍上的“一个不少”,更是德、智、体、美、劳全面发展之路上的“一个不落”。开展好新时代的希望工程,中国教育事业必将汇聚更磅礴的社会力量,点亮更多精彩的人生。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号