维权人数多,受伤劳动者出庭困难,劳动者想维权但路途远……今年,顺义区仲裁院,面对劳动者维权过程中,遇到的各种不方便因素,推出“仲裁驿庭”流动庭审服务机制,通过打造“蒲公英”仲裁驿庭,让劳动仲裁“轻装上阵”,如蒲公英般来到劳动者身边,打通维护劳动者合法权益的“最后一公里”,轻量化配置让流动庭审更高效。

“流动仲裁庭”的标准配置。

一个仲裁徽、一台笔记本电脑、一个庭审录像设备搭配上一名仲裁员、一名书记员,这样的“一个箱、两个人”的轻量化配置便是“流动仲裁庭”的标配版庭审现场。

不久前,赵全营镇的一间会议室变成了流动仲裁庭。庭审中,仲裁员围绕双方关注的争议焦点,释法说理,耐心为12名劳动者和某智能软件公司调解争议,依据法律法规和相关政策,告知双方的权利和义务,并对调解方案进行再三审核。最终,劳动者全部与企业达成调解,仲裁员当庭出具了调解书。

哺乳期赵女士的生育津贴纠纷在牛栏山镇“流动仲裁庭”当场裁决。赵女士说:“不用来回奔波,当场就得知能享受的相应待遇,心里特别踏实。”对于事实清楚、案件脉络清晰、法律依据充足的案件,“流动仲裁庭”实现当庭裁决,节约双方时间成本。

区仲裁院走进企业。

今年,顺义区仲裁院制定并实施了《仲裁驿庭流动服务工作方案》,帮助劳动者通过仲裁驿庭机制享受到便利服务,推动仲裁员与街镇属地联动,做好劳动人事争议的预防与化解,践行新时代“枫桥经验”。

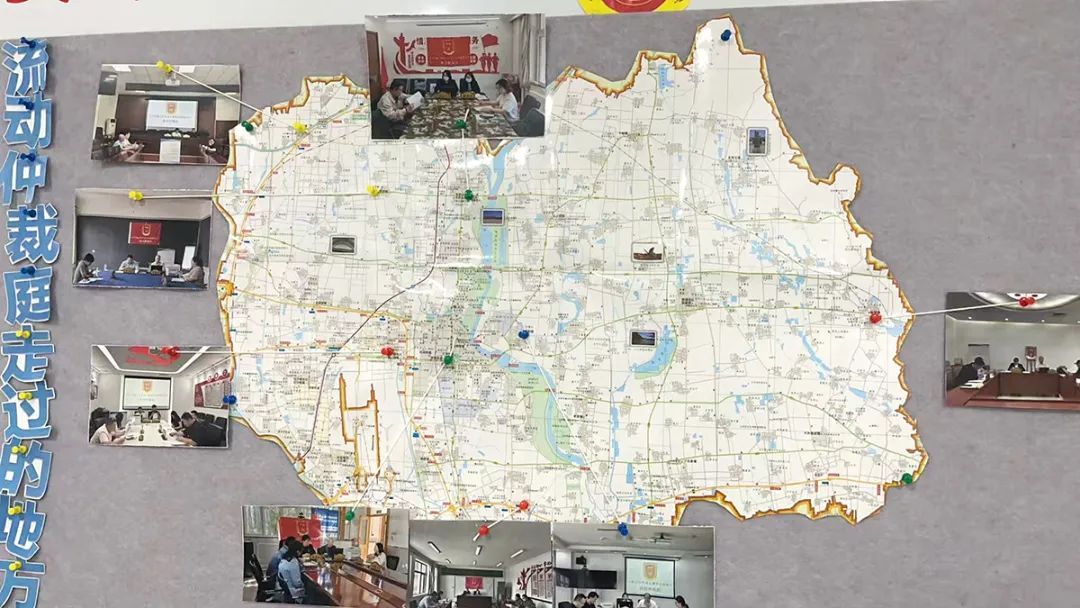

“流动仲裁庭”走过的地方。

结合全区25个街镇和功能园区的劳动争议特点,顺义区仲裁院绘制了《仲裁驿庭流动服务路线图》,并在争议较多的街镇设立常态化服务站点,落实庭审常态化机制,针对争议较少的街镇,建立按需庭审机制,面向企业集中的功能园区,每月开展专项庭审活动。

今年以来,顺义区已开展流动庭审11场,成功调解案件5件,平均办案周期较传统模式时间缩短50%,实现了“争议化解加速度,公平正义零距离”。

细节化创新让庭审仲裁更暖心

“流动仲裁”现场。

“真没想到仲裁服务能这么贴心,直接来到我身边帮忙解决问题。”今年5月,顺义区仲裁院将“流动仲裁庭”开进仁和镇,成功调解一起工伤保险待遇纠纷。申请人刘先生因工致九级伤残后,企业迟迟未支付相关补助金和工资,“流动仲裁庭”通过下沉服务、现场调解,促成企业承诺支付全部赔偿。

“我们带着的不仅是案卷材料,更是一份沉甸甸的责任和关怀。”参与调解的仲裁员说:“在庭审中,我们会根据当事人的实际情况调整调解方式,比如对工伤职工会放慢语速、反复解释,确保他们充分理解自己的权益。”

这样的暖心服务还延伸至园区企业。在首都机场临空经济区,同样因工受伤的王先生也享受到了“上门仲裁”的便利。仲裁员将庭审现场设在园区内,经过专业调解,帮助王先生顺利拿到了拖延的工伤保险赔偿,实现了“让群众少跑腿,让服务多跑路”。

顺义区仲裁院还依托“一站式劳动人事争议调解中心”提前收集案件需求、筛选适合流动审理的案件,让流动庭审覆盖全区各街镇、功能园区,将辖区劳动者参与庭审的半径缩短至5公里内。

顺义区仲裁院将持续优化“蒲公英”仲裁驿庭机制,拓展“路线图+云庭审”双线服务,探索与大中型企业、行业协会等共建“流动服务站”,让仲裁服务更精准触达基层。

顺义区仲裁院,用脚步缩短服务距离,用效率传递法治温度,筑牢顺义劳动关系和谐稳定“第一道防线”

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号