夏日,长城内外,山峦叠翠。横卧在居庸关前哨的八达岭长城,如一座时间的丰碑。

2023年,八达岭长城景区年接待游客量达1052万人次,创下自1958年景区开放以来的新高。在全国长城景区中,这个数字独一无二。

回望新中国成立初期,八达岭长城还是一片残垣。以开放为目的,数十年来,中央和北京市有关部门、社会各界众志成城修长城。

在修复中变化,在变化中持续开放,八达岭长城成为联通世界的友谊桥梁。时至今日,它的开放段落已从66年前开放初期的1300多米增加到4986米。

伴随长城国家文化公园建设的深入推进,以八达岭长城为核心的世界级长城大景区的重点打造,八达岭长城正在以更开放的姿态张开怀抱、拥抱世界。

植入开放基因 向世界张开怀抱

建筑是时间的纪念碑。长城,横卧崇山峻岭,气吞山河,其上下两千年,纵横十万里,如此历史悠久、规模宏大的建筑工程,堪称世界奇迹。

新中国成立之初,昔日雄伟壮观的万里长城多处可见城墙坍塌、砖石破碎,如一只遍体鳞伤、悄然沉睡的巨龙。面对着亟待保护的长城,1952年,时任中央政务院副总理兼文化教育委员会主任的郭沫若提议:“保护文物,修复长城,向游人开放。”

“保护为先,修复是手段,目的是向游人开放。”延庆区八达岭长城管理中心主任李丹回忆,可以说,从修复伊始,长城就植入了开放的基因。因此,1953年,国家文物局拨款,对八达岭长城的“居庸外镇”和“北门锁钥”进行保护修复,并在此后又拨款修复了南四楼到北四楼段。

修复后的八达岭,如巨龙苏醒,再现波澜壮阔的气势。在绵延520.77公里的北京长城中,为什么率先修复且筹备开放的是八达岭呢?展开一张《北京明代长城地图》,或许能寻到一些答案。

沿着山脉,长城或穿行起舞于崇山峻岭之中,或横亘雄踞于关城要塞之上,与自然环境和谐相融。“这里就是万里长城的著名关口‘居庸关’。”延庆区文物管理所副所长于海宽手指向地图的左下方,山险形成一个显著的“几”字形屏障,而“几”字的顶端就是居庸关的前哨——八达岭,“自八达岭下视居庸关,如建瓴,如窥井。所以有‘居庸之险,不在关城,而在八达岭’之说。”

重要性、特殊性,让八达岭蜚声海内外。面对北京长城如何修的问题,致力于长城保护的古建专家罗哲文曾说,“要分几个步骤,先修国内外影响大、很快开放参观的重要地方。例如,八达岭、慕田峪和司马台长城。”

1954年10月,在八达岭启动修复后的两年,周恩来总理就陪同时任印度总理尼赫鲁游览八达岭长城。作为中国长城接待的第一位外国领导人,尼赫鲁曾这样称赞中国:“中国是我最敬佩的国家。那儿发生了巨大变化……我们当然应该向他们学习。”

从那时起,八达岭长城被确定为重要的国事礼宾场所,并陆续接待了多位外国元首。这座雄浑苍劲的古老雄关,自此开始了它新的历史使命。截至2024年5月31日,八达岭长城已接待了536位外国元首和政府首脑。

一边加紧修复,一边筹备更大范围的开放。1958年,八达岭长城正式向全世界打开大门,开放范围就是首次修复后的关城城台,以及南四楼到北四楼,共计1300多米,成为我国开放最早的长城景区。

在修复中变化 在变化中持续开放

虽说“天赋异禀”,且拥有“对外窗口”的崇高荣誉,但八达岭长城景区并非“出道即巅峰”。

“从1958年到1981年,甚至在1990年之前,八达岭长城景区的旅游发展并不太理想。”李丹坦言,主要是开放范围有限。长城是世界上体量、规模最大的线性文化遗产,“万里长城”中的“万里”指的也是长城墙体的长度,长城之壮美,首先来源于它外部的巨大墙体形成的磅礴气势。除了墙体之外,关城、烽火台、墩台等这套强大防御体系内的其他建筑,也是长城的重要组成部分。

当时的延庆县和八达岭长城管理部门一致认为:毫无疑问,八达岭开放初期的南四楼到北四楼,范围还是太小了。要想吸引更多人来,就得再修复长城、再扩大开放范围。

很快,转机到来。着眼于文保资金匮乏导致的长城保护困境,1984年7月5日,《北京晚报》《北京日报》与八达岭特区办事处等单位共同发起“爱我中华修我长城”社会赞助活动,提出通过社会活动让全社会各方面人士捐助,使长城的保护多一些资金来源。

一声召唤,应者如云,全国乃至全球华人保护长城、修复长城的热潮由此掀起。同年,即利用赞助款,修复八达岭长城北六楼至北八楼段长城334米,敌台2座。

活动激起的涟漪持续了许久。截至1994年,各种捐赠折合人民币2800万元,先后修复长城墙体6000多米,敌楼、城台20余个,其中八达岭长城4000余米、敌楼9座,八达岭长城的开放段落前所未有地扩大。

“这一时期,是集中大规模长城修缮的第一阶段——修复长城。”于海宽说,它的关键词是“恢复原貌”,“也就是长城初建时是什么样,就照原貌恢复成什么样。”在保护文物的同时,还要重点考虑旅游接待的安全性和便利性。

城上,长城不断修复、开放;城下,旅游基础设施开始完善。1986年,西直门至八达岭新开两对旅游客车,一些餐饮店、购物店开了起来;1995年,八达岭登城索道开始运营,并尝试开放夜长城游览项目;1998年,全长61.87公里的八达岭高速公路全线通车,人们与八达岭的距离被拉近,不到两小时便可抵达长城脚下。

在八达岭长城景区开放初期的很长一段时间,年接待游客量达几十万人次,到1995年,这个数字已经一跃变为了400多万。“事实证明,开放长城,是正确的理念,也是我们应该继续坚持的方向。”李丹说。

进入21世纪,八达岭特区办事处自筹或利用财政资金,共完成了国宝段南十六楼半至北十九楼共计长度7441米的保护修缮。

“2006年,国务院发布《长城保护条例》,其中提到,‘长城段落已经损毁的,应当实施遗址保护,不得在原址重建。’这标志着我们的长城修缮进入了第二阶段,不同于第一阶段的恢复原貌,这一阶段对长城实施保护性修缮,塌了的长城段落实施原址保护,有安全隐患的第一时间抢险加固,没有安全隐患的现状长城最小干预。”于海宽说。

在修复中变化,在变化中持续开放。时至1987年,八达岭长城景区南七楼至北十二楼全部向游人开放,开放长度达到3741米,是此次大规模修复前的2.8倍。长城张开宽广的胸襟,如海纳百川一般吸引了世界各地的游客,2019年接待游客量达1035万人次,首次突破1000万。2023年接待游客量再创新高,达1052万人次。

古老长城正青春 新玩法催生“流量王”

不仅年游客接待量持续创新高,2024年春节,八达岭长城接待游客达58.8万人次,同样创下了自开放以来历年春节的新高,成为名副其实的“流量王”。这在全国的长城景区里,独一无二。

“这有赖于八达岭长城的文化知名度,也是八达岭文旅的厚积薄发。”有专业人士表示,这两年,八达岭长城频繁推出新玩法,也成为其热度上升的法宝。

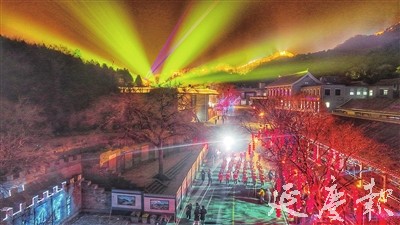

白天,八达岭长城雄伟壮观;入夜,金色的灯光打亮墙体,白色的灯光映照马道,整个八达岭长城被灯光勾勒出清晰的轮廓,宛如一条“璀璨巨龙”。这样与白天长城不同的独特风景,让无数游客为之陶醉。从2023年“五一”到“十一”、2024年春节、2024年“五一”至今,八达岭夜长城均常态化开放。

“2023年‘五一’至‘十一’,八达岭夜长城累计接待游客25万余人次。”八达岭文旅集团有限公司副总经理翟艳伟说,为了保障良好的游览体验,夜长城采取限流预约制,让游客感受长城文化的丰富性。

与夜长城同时进行的,还有文化街上的《梦回长城·八方来鹤》沉浸式演出。

“请登城!”锣鼓响起,戍边将士、“边民”们身着古代服饰,排成两列,作出邀请的手势,请观众们一起穿过城门。大家兴致勃勃,一边观看演出,一边拍照互动。演出融合音乐剧、舞蹈、杂技、武术等,在文化街上“行进式表演”,带领游客穿越古今。

“2007年第一次来八达岭,爬上北八楼做了‘好汉’,对长城的印象是雄伟壮观。今年来完全是新的体验,原来长城还可以这么玩!”曾在国外留学的95后、摄影爱好者郑小涵不断按下快门。

除了“玩法”增多,长城开放的脚步仍旧步履不停。2023年,八达岭长城首次开放南城延长线,全长1245米,从南七楼一直蜿蜒至南十六楼半。至此,八达岭长城的开放长度达到4986米,创下新高。

记者看到,与此前开放的建筑形态完整的长城段落不同,这段长城在排除险情和病害后,保留了历史信息:马面、敌台基座等保留状态不一,尽显沧桑。

这段长城采取少量、小规模、预约制、集体组织形式,主要开展户外徒步、探险穿越、长城研学、旅拍等活动,让游客拥有松弛、舒适、知识性和体验感兼具的长城游览体验。

打开了新玩法,古老的长城持续焕发青春。

三张金名片联动 争做“领头雁”

八达岭长城所在的延庆,是北京的文旅大区。从2023年元旦以来的多个节假日中,延庆乡村旅游接待量都蝉联全市第一名。而在延庆各大景区、村镇中,八达岭长城景区的接待量高居榜首,且占据半壁江山。

以今年春节为例,延庆全区共接待游客132万人次,而仅八达岭长城景区一个,接待量就高达58.8万人次,“这个接待量放在同期全市景区中也是名列前茅,所以说,长城是我们延庆宝贵的金名片,当仁不让。”李丹说。

延庆的其他两张金名片,同样享誉国际,那就是冬奥和世园。雄伟的长城脚下,美丽的妫水河畔,2019北京世园会吸引2000多种奇花异草跨越山川湖海展露芳华,千万人共赴园艺盛典。2022北京冬奥会,让长城脚下办冬奥、冬奥赛场看长城,成为了现实。

夏日晴好天,登上八达岭,向北望,近处妫水河畔林水相依,2019北京世园会会址——世园公园里万花盛放,远处海陀山巍峨如一面绿色屏障,2022北京冬奥会场馆国家高山滑雪中心“雪飞燕”的赛道倾斜而下,冬日雪季,雪道更是洁白如瀑布。

长城、冬奥、世园,在同一地域空间里蓬勃生长、和谐共生,共同组成了延庆、北京甚至中国站上世界舞台的三张金名片。

2022北京冬奥会后,国家文旅部发布《京张体育文化旅游带建设规划》,规划的空间布局明确提出“一轴串联、三核引领、六区联动”,包括延庆奥林匹克园区在内的延庆体育文化旅游发展核、世园公园在内的生态休闲发展区、长城文化体验区,都被纳入了重点布局。

三张金名片正在互相借势,强强联动。

当前,长城国家文化公园建设如火如荼,延庆区争做长城文化带建设“领头雁”。八达岭长城脚下,中国长城博物馆也正在建设中,将于2025年年底建设完工。今年,延庆区正在以八达岭长城为核心,整合周边水关长城、古长城、花家窑长城等资源,以5A级标准统一打造世界级长城大景区,让其成为国家级文化旅游消费集聚区。

眼下,在八达岭长城景区西侧,全长700余米的64至66号敌台及墙体修缮工程即将开工,计划于2025年完工。“这是自上世纪80年代长城修缮以来的第三个阶段——研究性修缮。不同于以往,研究性修缮在施工前要先进行专业考古发掘。”于海宽介绍。以坍塌的砖石为例,以前这些砖石当渣土清理,现在会清一半留一半,考古工作者会通过观察分析断面堆积物的分层,弄清长城坍塌的过程和时序,进而在长城病害的类型、成因、发展趋势等方面收集更多科学数据,据此制定修缮方案。

开放,仍旧是长城的关键词。修缮完毕后,这段长城将与八达岭长城景区、八达岭古长城景区、花家窑段长城等首尾相连,全长23.3公里的八达岭段砖石长城将实现全线贯通,为更大范围的开放提供条件。届时,游览的丰富性将大大增加,游人能游览不同历史时期、不同修缮风貌、不同气质和韵味的中国长城。

今年是“爱我中华修我长城”社会赞助活动发起40周年,长城音乐会、长城文化节等重要活动陆续举办,长城正在吸引更多人的目光。

跨越千年,见证历史,巍巍八达岭长城正在以更立体、更清晰、更鲜活的形象,向世界展示新时代的中国。

转自《北京日报》2024年6月6日第9版

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号