自8月1日开工至今,东四南北大街整治提升工程整体进展顺利。记者从东城区城管委获悉,目前建筑外立面恢复修缮工程已经完成80%以上,永安堂药店、北新桥信托商行、东四卤煮店、精时钟表店等一批承载着老街记忆的建筑相继完工,东四北大街历史风貌逐渐清晰地呈现在市民面前。

四种建筑立面风格重现“大市银街”

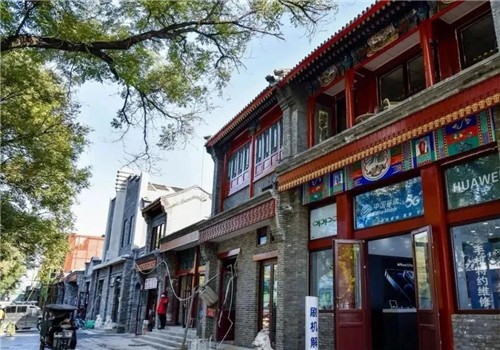

相较于此前完成整治提升的雍和宫大街,东四北大街全程更长、商业占比更高,仅东四街道的沿线就有商户165家,商居混合的特征十分明显。基于“大市银街”设计定位,设计师参照了1960年、1990年等各历史时期的老照片,在保留老建筑风貌的基础上,结合沿线不同时代、不同功能的建筑外形,梳理保留了传统、民国、新中式、现代等四种建筑立面设计风格。

记者在现场看到,东四北大街432号永安堂药店临街面是平屋顶,门上面有挂檐板,上作朝天栏杆。“这是东四北大街传统的商业建筑形式,沿线类似形式的店铺不在少数。我们结合建筑原貌特色和业态特点,注重挂檐板的样式设计,提供了‘万字不到头’、云纹、刻字等12种菜单选项供商户选择,并在大街上交替使用。”中国城市规划设计研究院设计师孙书同介绍,永安堂药店的挂檐板采用的是油饰和鎏金勾边工艺,上面刻着“实与名副,财以道生”的古训刻,把老字号诚实守信的经商传统融入到建筑风貌中,延续东四南北大街“履仁行义大市街”的民风,为沿街同业者共勉。

除了永安堂药店,坐落在东四北大街492号的“精时钟表店”也是一处比较有代表性的老建筑,传统的勾连搭建筑样式是典型的“前店后厂”“前店后居”格局。“改造前,钟表店建筑的侧墙外面被涂了一层水泥砂浆,工人师傅对水泥砂浆进行细致地手工清洗打磨后发现,这面老墙采用的是传统的‘丝缝’做法,‘五进五出’的砌法使整体建筑美观讲究。”东四街道办事处副主任高洪雷说。

如果老墙的重新亮相是个惊喜,那么门窗的调整就有些“意外”了。在最初调研的时候,设计师广泛收集了沿线历史、建筑等各类资料,其中还包括一些老电影等影像资料,其中有一部上世纪50年代的老电影《风筝》,是新中国第一部中外合拍的彩色儿童故事片。电影中一段街景正好反映了当年东四南北大街的风貌,这对建筑外立面和门窗设计提供了重要参考。根据影片的老街景,设计师恢复了钟表店颇具时代风格的门扇和窗户,配合经营业态,营造出复古怀旧的建筑形态。

施工细节体现“和而不同”

东四北大街北新桥段前期有较多的违规“开墙打洞”被封堵,需要在保留原有民居、商业建筑的风貌基础上,结合“京味文创,赏游中西”的定位,梳理居民生活、店铺经营等元素,打造独有的特色亮点。“针对门窗设计就为商户提供了4种风格、16种样式的选择,商户可自选颜色材料、扶手样式、装饰棂条,自行组合搭配。” 北新桥街道城市管理办公室赵瑞鹏介绍,其中东四北大街43号北新桥信托商行着重恢复了民国时期建筑线角和门窗样式,并根据原有二手自行车信托经营的商业模式,在商行门口雕琢了自行车的铜雕模型,重新唤起人们对老街商业文化和地标符号的记忆。

同时,对于东四北大街历史上形成的“商居混合”格局,整治提升工程坚持“恢复老街风貌原真性”的原则,精细施工,不简单套用传统做法。即便是相同工艺,也根据不同建筑风格,在施工中展示细节差异,避免同质化,达到错落有致的效果。记者在现场看到,不同建筑选用了不同风格的工艺:砖墙的勾缝工艺有淌白、丝缝、干摆等;女儿墙则有月白软心、各类砖雕、十字花墙、铜钱花墙等近二十余种样式;院门也根据院落等级及院门形制分“黑红净”“紫棕”“铁红”等配色,并穿插题写门板楹联,彰显家风家训。

市政道路大修工程启动

东城区城管委副主任王涛介绍,自8月1日开工至今,东四南、北大街的建筑立面、公共空间改造、绿化提升三项工程整体进展顺利。建筑立面工程共拆除违法建设9700平米、违规广告牌匾8915平米,封堵违规“开墙打洞”230平米,清运垃圾渣土1.38万立方,完成外立面提升完成2.09万平米。另外,公共空间改造工程已经完成了燃气调压箱迁改的管道施工,全街16条电力过街管铺设完毕,同时完成了北新桥街边花园等3个绿化节点改造。

目前市政道路大修工程已经启动,按照“慢行优先、公交优先”的绿色交通理念,沿线散乱的各种路灯杆、信号灯杆、标志杆、监控探头杆、指示牌等将实施“多杆合一”,进一步腾退便道通行空间,同时合理布设非机动车停放区,梳理交通标志标线,预计11月底将完工亮相。

(责任编辑:吴思)

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号