刘明臣

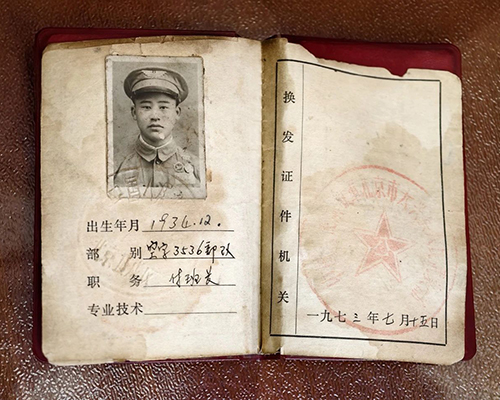

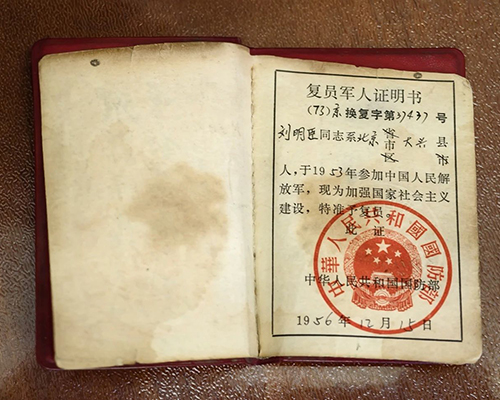

1934年生人,现年91岁,黄村镇大庄村人。1953年1月,19岁的刘明臣随部队进入朝鲜战场,成为空军部队的一员。

91岁高龄的抗美援朝老兵刘明臣端坐在沙发上,腰背挺直,精神矍铄,透露出当年的那股英雄气概。得知我们要采访他抗美援朝经历,刘明臣非常激动。但由于因身体原因,这位老兵耳背严重,说话也不清晰,大部分抗美援朝的事迹由其女儿代为讲述。

1952年,在“抗美援朝,保家卫国”的号召下,全国掀起参军、参战、支前的热潮。刘明臣有兄弟三人,他排行老二。由于大哥年龄较大,弟弟还小,于是,母亲鼓励刘明臣参军。刘明臣的心中也早已燃起保家卫国的决心。临行前,母亲含着热泪为刘明臣整理行装:“儿啊,到了战场上不要怕,要英勇杀敌,我们在家等着你平安归来。”

就这样,1953年1月,刘明臣随部队进入了朝鲜战场。

以下是刘明臣女儿的自述:

到了朝鲜战场后,由于父亲身体素质好,被选入空军战队,学习飞行驾驶技术。

父亲与战友曾经在朝鲜百姓家中住过一段时间。那时候朝鲜的居住条件极差,很多房屋都被炸毁,有的百姓家幸存一两间屋子,进门就是一个土炕,准确的说是一张大床,父亲和战友们与朝鲜百姓一家挤在一张床上。

为了表达感恩,父亲和战友们经常为朝鲜百姓挑水、干活,自己的口粮也会匀出一部分给他们。尽管战争残酷,但与朝鲜百姓相处的那段时间,父亲还学会了简单的朝鲜语言和朝鲜歌。

战争胜利后,父亲继续在空军部队服役。一天,他突然接到自己母亲病危的电报。父亲急忙赶回家,却没有见到母亲最后一面。自古忠孝难两全,没能在母亲病床前尽孝,成了父亲一生的遗憾。

退伍后的父亲被分配到一个工厂上班,没几年,工厂由于效益不好倒闭了。为了养活我们六个孩子,父亲做过火车装卸工,冬天挖过河、修过水库,跑过运输。我们家女儿多,体力活肯定不如有儿子的家庭,母亲走得也早,父亲完全是凭自己的体力把我们养大。

直到六七十岁了,父亲还在跑运输。那时我们的生活条件已经特别好了,兄妹几个也都成家了。父亲还是兢兢业业地工作,认认真真地面对生活。

父亲当过兵,自己有困难从来不向国家伸手,他视国家利益高于一切。部队养成的习惯,不管做什么,都要求完美、要求质量,因此受的苦、受的累也比别人多。

父亲常说:勤劳、节俭是做人的本分,家里的一张纸都不能浪费。我们都觉得他对自己太苛刻了。父亲说:没有共产党,我们住得起新房子吗,买得起车吗,生活能过好吗?

他对党的忠诚、对党的感恩,都化作了骨子里的自觉——绝不给党增添一点麻烦。他宁愿用肩膀扛起重于山的生活重担,也要守住这份对党的纯净忠诚。

父亲这辈子对得起任何人,唯独对不起自己。为什么我们现在这么孝顺我父亲,就是因为他年轻的时候,为了养家,受了太多太多苦。(刘明臣的女儿哽咽道。)

刘明臣的女儿告诉我们,刘明臣对军装特别有感情,喜欢穿军衣、戴军帽,每次穿上都特别自豪。采访当天,黄村镇便民服务中心(退役军人服务)的工作人员为刘明臣带去了一件迷彩马甲,穿在身上后,刘明臣笑开了花。

几年前,刘明臣还花了近两百块钱,买了一幅《十大将军图》,挂在家中最显眼的位置,常常仰望,目光虔诚。画框里,是统帅部队的将军,画框外,是统帅生活的士兵,在为国扛责的维度上,他们,是平等的。

何为英雄?是战场歼敌万千,退伍后仍把“军人”二字刻进骨髓里,用一生默写不居功、不卸责,挺直脊梁的人!

硝烟散尽,勋章无言,当刘明臣的目光略过将军画像,再回落到自己布满老茧的双手——一个老兵对党的赤诚,早已在柴米油盐的淬炼中,锻造成了比勋章更耀眼的光辉。他,就是挺立在平凡岁月里的一座丰碑。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号