楼道堆物清了、停车纠纷少了、垃圾分类顺了……这些变化背后就是清源街道“拉家常”议事会的成果。今年以来,街道通过“拉家常”议事会收集议题145件,解决120件,解决率超80%。没有会议室里的正襟危坐,只有板凳上的促膝长谈,这种“接地气”的协商模式正在成为提升社区治理水平的重要抓手。

“议”出新气象从“被动接单”到“主动问需”

“拉家常”不是简单的闲聊,清源街道坚持党建引领,选取居民关心的热点、难点问题列入“议题”,规范“民事民说、民事民理、民事民议、民事民解、民事民评、民事民享”六步工作法,并按照“小微急简流动议、重大疑难专题议”的原则,灵活运用流动议事和专题议事两种方式,确保问题分类施策、精准解决,助推社区治理从“被动响应”向“主动治理”转变,形成了“小事不出楼门院、大事不出社区、难事不出街道”的清源模式。

为了让议事机制真正发挥作用,街道形成了《“拉家常”议事协商指导手册》和《清源街道“拉家常”议事协商》典型案例集2本工具书,并将“拉家常”议事列入基层干部培训清单。如今,“拉家常”议事已经融入街道各项工作流程中,成为基层干部工作的方法之一,规范化的议事流程,也让问题解决效率大幅提升。

“议”聚新力量从“治理主体”到“议事专员”

要让“拉家常”议事协商真正落地见效,关键是要解决好“谁来议”的问题。街道设立“社区—楼门院”两级议事平台,通过严格规范的推选程序,将楼门长、党建协调委员会成员单位、社区社会组织、党员志愿者、离退休老干部、居民代表等多元主体纳入议事平台,形成常任议事代表与综合席位议事代表相结合的议事队伍。这些来自不同领域、具有不同专业背景的代表们,在“拉家常”议事协商中各展所长,共同破解基层治理中的难点痛点问题。

在康宜园社区,“融宜友邻”居民议事厅的设立改变了社区治理的参与模式。这里不设门槛,居民推门就能说事,从停车纠纷到文化活动需求,都能通过议事会转化为实际行动。例如,议事会上居民提议成立的“宜彩阳光”志愿服务队,现已发展成员200余人;而通过集思广益组建的书法、八段锦等社团,也让居民走出家门就能找到志同道合的“组织”。

如今,议事形式从每月固定会议延伸至“居民家中议”“小区现场议”,真正实现了“需求随时提、主意大家拿、事情一起办”。正如居民何叔叔所说:“现在不是社区要我们做什么,而是我们一起决定做什么。”

“议”见新成效从“一事一议”到“长效治理”

真正的社区治理不能停留于一时一事的解决,而是要形成可持续的长效机制。为此,街道着力推动“拉家常”议事成果的制度化转变,让每一次协商都能产生持久效益。

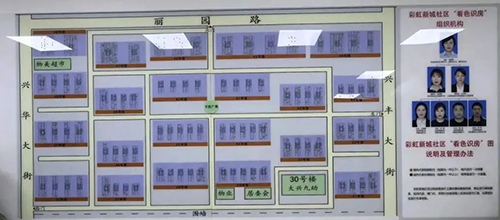

街道聚焦4个超大老旧型社区“共性问题”,通过“拉家常”议事会探索形成的“看色识房”出租房屋分级管理模式,在试点基础上,如今已延伸至24个社区,还细化重点关怀人群的台账,有效提升了流动人口管理效能。

“拉家常”拉的不仅是家常,更是民心,接下来,清源街道将继续深化这一议事协商机制,切实让每一位居民都能成为美好家园的建设者和受益者,共同绘就社区基层治理的“同心圆”。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号