● 人物介绍

芮法彬,中央民族大学美术学院教授,博士生导师,曾任中央民族大学美术学院院长,研究方向为版画创作及文创转化。入选北京市宣传思想文化系统“四个一批”人才(2019),获宝钢优秀教师奖(2021年)。主持和参与多项国家级、省部级重要项目,美术作品先后入选全国首届三版展、第十七届全国版画展、第十届、十一届全国美展及多项国际交流展;主创“庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”(2021年),国家重大题材美术创作《大数据建设》(2022年)。出版《东单栖凤楼——胡同里的故事》《丝网版画印刷教程》《丝网版画技法及文创应用(“十四五”规划教材)》等著作与教材。

● 北京市宣传思想文化高层次人才培养资助项目

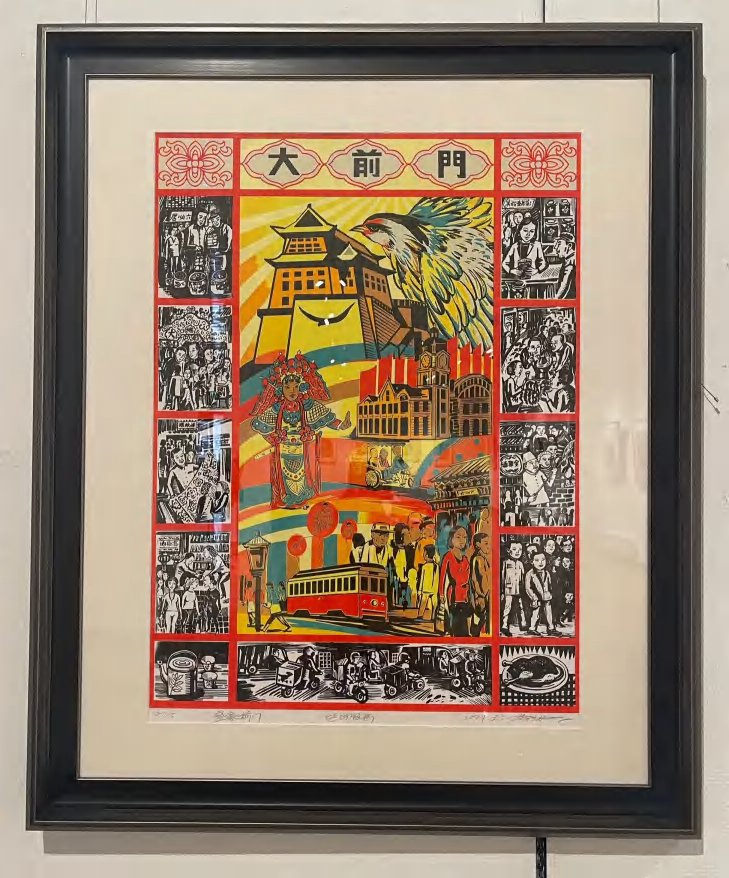

《传承历史文脉——北京‘中轴线’题材版画创作》

北京中轴线作为中华文明空间秩序与价值观的结晶,上承三千年都城营建思想,下启当代城市规划理念,集中反映了中华文化关于天地方位、礼序秩序、阴阳平衡、“中和”哲学等深层追求。它不仅是世界文化遗产,更是中华宇宙观、价值观、哲学观的载体。如何以艺术化方式讲述这条“城市脊梁”的前世今生,使之可阅读、可使用、可传播,是文化遗产公共化的重要命题。

在北京市宣传文化高层次人才培养资助计划下,课题组自2022年启动“传承历史文脉——北京‘中轴线’题材版画创作”项目,以丝网与木刻两种版种讲述中轴线的历史与当代故事。项目在推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展的同时,服务首都文化中心建设与世界文化遗产申报的大局,通过艺术创作深化社会认同与公众传播。

项目首先明确了研究与创作的空间边界与叙事框架,主要内容包括四部分:

第一,北京中轴线,包括北京鼓楼、钟楼、地安门外大街、万宁桥、地安门内大街、景山、故宫、太庙、社稷坛、天安门、天安门广场建筑群、正阳门、前门大街、天桥南大街、天坛、先农坛、永定门御道遗存、永定门等,以及以北京中轴线为骨架对称展开的历史城廓、历史街巷、城市标志物或者标志性建筑群。

第二,在北京中轴线历史发展过程中形成,与其所承载价值密切相关的建造技艺传统、民俗文化传统,以及基于中轴线的可持续发展文化遗产等。

第三,北京中轴线的延伸,包括北京为连接城市中心和亚运村,在二环路钟鼓楼桥引出鼓楼外大街,北辰路至奥林匹克公园,以及向南延伸到的大兴机场等。

第四,北京中轴线承载着的中华民族天人合一的宇宙观,中华民族中和位育的理想诉求和别异合同的礼乐文明更是创作的主要内容和中心思想。

由此,一个“上承历史、下启未来”的纵深画卷得以铺展。为了让图像生产与文化解释保持同频,项目以“文献梳理—田野采风—方案构思—刻制印刷—展陈传播—文创转化”的链路推进,并以月度节点落实调研、创作、转化与展示。前期通过典籍、档案与图志梳理确立关键节点与形制尺度,田野写生与影像采集则在建筑细部、城市声息与人群活动上补足图像材料。进入方案设计后,以礼制秩序为构图骨架,通过分版设计建立版次规范,并在印制的过程中,反复测试纸张、墨性与套印方案。

项目以丝网印刷与木刻版画并用的形式,从中轴线礼乐体系与民俗记忆中提炼金鱼、风筝、祥云、如意、牡丹等传统吉祥图案,结合钟鼓楼、午门、天坛等地标进行创作,代表作品如《四海升平》《春和景明》《如意吉祥》《八方太和》《盛象前门》《天桥印象》等,分别以山水格局、礼乐民俗、城门地标和市井风物为题构建视觉叙事。在色彩上跳出“红墙黄瓦”与“胡同灰”的印象,建立“亮而雅”的城市色彩。在延续城墙红、琉璃黄等文化底色的同时,引入湖水青、春芽绿等,呈现古都秩序的稳重与现代都市的活力并存。

在文创转化上,团队以“图像—应用场景—产品形态”方法,开发丝巾、包袋、抱枕、茶具、冰箱贴等系列作品,遵循“可携带、可礼赠、可陈设”的原则,工艺兼顾手感与耐久度,完成从展墙到生活的可感介入与场景化传播。

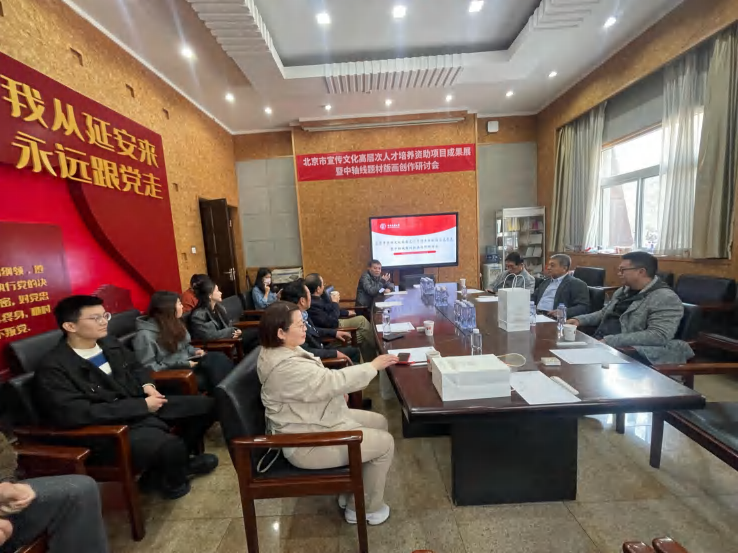

图像如何走向公众,是项目的核心之一。项目传播以“展览—讲解—研讨—媒体”联动展开,依托中央民族大学美术学院成功举办了“传承历史文脉——北京‘中轴线’题材版画创作成果汇报展”,并得到了北京市人大教育科技文化卫生委员会、北京市人大社会建设委员会、华夏国际智库、中国文联、国家文物局政策研究处、中国少数民族美术促进会、中央美术学院、中央民族大学、北京“之问是道”品牌管理有限公司、北京汉唐金钰文化有限公司等各界专家领导的指导与认可。同时,通过学术研讨会的举行,落实“学术支撑—社会反馈—持续改进”的闭环机制。

整体而言,项目以版画创作与文创设计“双轮驱动”,把遗产叙事转化为可阅读、可使用、可传播的图像与产品,以展演与研讨形成公共教育样本。其意义在于:一是为申遗工作与遗产保护提供“形象说明书”,提升公众认知与社会参与;二是以高识别度构建首都文化视觉体系,服务城市品牌与国际传播;三是推动艺术与文旅融合,形成“看得见、带得走、讲得出”的文化体验。

北京中轴线申遗成功极大提升了其国际知名度。北京市迅速制定实施《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025—2027年)》,提出要将中轴线打造为世界文明交流互鉴的重要窗口,举办中轴线主题国际交流活动,创新传播手段、加强宣传推广等,还将中轴线遗产资源融入国事外交和旅游推介。2025年6月,来京参加2025北京入境旅游发展大会的40多个国家和地区的270多位旅行商参观先农坛,体验中国农耕文化。2025年初,海外民间社团也积极响应,“北京中轴线,翰墨展风姿”书画展在美国洛杉矶成功举办。新媒体时代,北京中轴线通过影像作品迅速“出圈”国际。2024年国庆期间,一部3分钟短片《什么是北京中轴线?(国际版)》在美国探索频道及新华网等海内外主流媒体同步播出,受到海外观众欢迎。

在政府引导下,通过展览、艺术、短视频等多路径并举,北京中轴线的国际传播既有高度也接地气。但是,要真正让中轴线文化“走出去、活起来”,还需要深入挖掘其文化内涵,创新表达方式。

其一,提升跨文化表达。根据不同受众特点和文化语境,优化中轴线故事的叙事策略和话语风格。在大众传播语态上,应寓深意于浅言,避免生硬说教。多用讲故事的口吻,以人物和生活细节串联宏大主题,比如通过一个老北京家庭几代人在中轴线边生活的变化,来体现时代变迁与文化传承,让海外公众产生情感共鸣。同时,充分利用视觉的“通用语言”优势,以图片、短视频为载体,用视觉讲故事、用细节传哲理,减少语言障碍对理念传播的阻碍。

其二,发挥高校和智库作用。鼓励高校相关专业青年学子参与中轴线海外传播实践。例如组织“青年海外宣讲团”“国际暑期学校”“版画与城市遗产工作坊”,推动高校、文博机构与国际同行共建多语数据库与开放课程,提升学术解释力与国际可读性。也要用好民间与国际人才,在洛杉矶举办书画展的经验表明,海外华人社团也是一支重要力量。

其三,完善多主体合作机制。由政府牵头建立常态化联席机制,统筹文物、外事、文旅、教育与媒体资源;文化企业与创意团队参与数字内容与文创开发,探索市场化路径;社会组织与公众纳入协作网络,并以传播触达、参与度与转化率等指标进行评估,形成闭环改进。通过上述合作机制的健全,汇聚起各方资源和力量,保证中轴线国际传播既有顶层设计,又有基层活力。

“传承历史文脉——北京‘中轴线’题材版画创作”项目,以版画语言复写城市秩序之美、礼乐文明之韵与市井生活之光;通过展陈与文创实现“从作品到产品、从美术馆到生活场”的跨越。只要坚持守正创新、系统推进协作网络与数字平台建设,中轴线这段“中国城市的脊梁”将以更开放的姿态屹立世界文化坐标系,向全球观众呈现中华文明的独特价值与持久魅力。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号