● 人物介绍

王晓慧,清华大学计算机博士,北京科技大学教授,工业设计系主任,北京市宣传思想文化青年英才,北京市课程思政教学名师。中国少数民族文物保护协会数字化专委会常务理事,中国计算机学会计算艺术分会首届执行委员,中国图象图形学会可视化与可视分析专委会委员,中国人工智能学会中小学工作委员会委员,全国高等院校计算机基础教育研究会文科专委会委员,北京市科协人工智能与创新设计决策咨询专家,清华大学附属小学商务中心区实验小学科学副校长。

研究人工智能与设计交叉、情感计算、交互设计、虚拟现实,聚焦文化遗产数字化保护和工业数字孪生。发表论文40余篇,主持国家自然科学基金、教育部社会科学基金、文旅部国家文化和旅游科技创新研发等项目30余项,出版教材《Unreal Engine虚拟现实开发》(中文繁体版的版权输出到中国台湾)、《交互艺术装置实现技术》。自主研发的VR数字工厂已成功应用于钢铁、检测仪器等领域,授权专利3项,2项专利实施许可,经济和社会效益显著。两项科研成果《离心式空气(氮气)压缩机智能控制技术》和《冶金企业动力气体一体化管控研发与应用》都获得冶金科学技术奖三等奖。两次获得光华龙腾奖中国设计业杰出青年百人。设计作品曾获DIA中国设计智造大奖等设计奖项,多次在顶会ACM Multimedia等国内外设计展览中展出。指导学生获得国家及省部级学科专业竞赛60余项,获北京科技大学“先进工作者”“优秀本科生班导师”“优秀全程导师”、腾讯犀牛鸟拔尖人才培养卓越导师等荣誉。

● 北京市宣传思想文化高层次人才培养资助项目

《基于文化遗产可持续发展的中轴线知识图谱研究》

根据国家文化数字化战略和可持续发展理念,项目《基于文化遗产可持续发展的中轴线知识图谱研究》研究中轴线知识图谱构建,为基于人机回环机器学习的中轴线文化遗产可持续发展的知识发现与决策提供支撑。采用多源异构数据处理、知识构建与表示、深度学习与个性化推荐算法等技术,规范采集多源离散及异构数据,实现中轴线数据的多源异构数据融合和高效管理;研发支持数据汇交、质控与挖掘应用的技术平台,构建中轴线知识图谱,进而开发面向知识发现与辅助决策的人机回环可视化系统,辅助用户决策。研究成果有助于解决中轴线文化遗产多源异构数据的融合难题,引领文化遗产数字化的多元化发展,从实际应用需求为导向推动文化遗产的可持续发展。

团队前期与中国民族博物馆合作构建民族服饰知识图谱,基于该民族服饰知识图谱研究设计师通过文化遗产知识图谱创作叙事脚本的模式,在Journal of Visualization上发表论文 Patterns for Generating Narrative Scripts through Cultural Heritage Knowledge Graphs for Designers。研究文化遗产数据的组织、整理方式,辅助设计师梳理数据之间的关系,建立特定文化遗产的知识体系。研究得到了一套从数据洞察到创作意图再到叙事构建中的创作方法,这些创作方法都是基于知识图谱中图数据之间的关系而衍生,可以分为分析、创作、评价、叙事主题和叙事结构五类结果。该研究将知识图谱技术成功应用于文化遗产的数字化保护中,为本项目的研究提供基础。

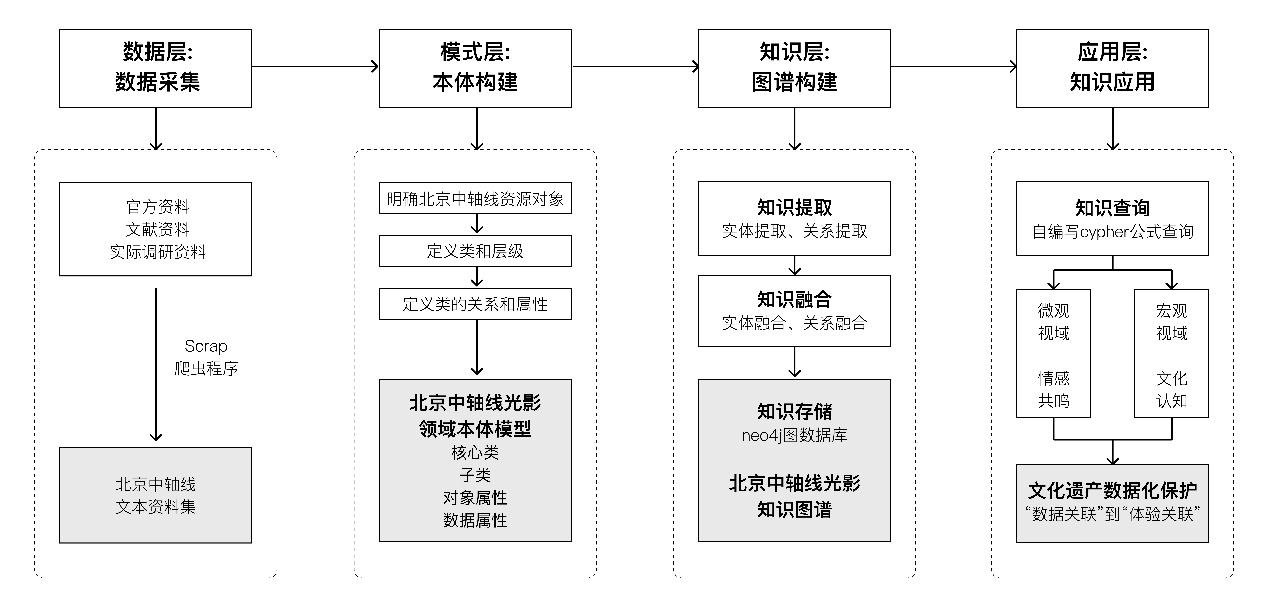

以中轴线光影为例,建立面向文化遗产保护的中轴线光影知识图谱。通过Neo4j图谱整合历史环境光数据、空间拓扑及文化语义,系统解析中轴线光影的时空规律与文化逻辑,技术路线如图所示。

研究对象为北京中轴线光影艺术文本资料。采用多源数据融合策略构建知识图谱,数据来源涵盖三个维度:一是官方权威数据,整合北京市测绘设计研究院、北京文化遗产研究院、北京市文物局、北京中轴线官方网站、北京中轴线保护公益基金会官方账号、北京中轴线数字博物馆及“云上中轴”小程序等官方平台发布的公开信息,形成《中轴线数据来源报告》作为核心依据;二是领域文献,系统性调研中轴线艺术特征相关学术成果,聚焦自然光影变化、建筑集群关系、古代祭祀礼仪、传统建筑工艺、思想文化映射及历史沿革解析六大领域,由于大部分文献资源是半结构化和非结构化数据,因此需对其进行整理与预处理;三是实地采集数据,通过收集民间记录与历史档案补充非结构化光影文化语义。

知识图谱构建遵循斯坦福七步法。首先爬取CNKI、万方平台1298篇文献,经数据清洗形成六十余万字结构化文本库;继而基于Python开发自动化脚本,结合DeepSeek工具支持从DOCX文档中提取三元组数据,提升数据导入效率,进而批量抽取实体—关系—实体三元组;将结构化三元组数据导入Neo4j图数据库。

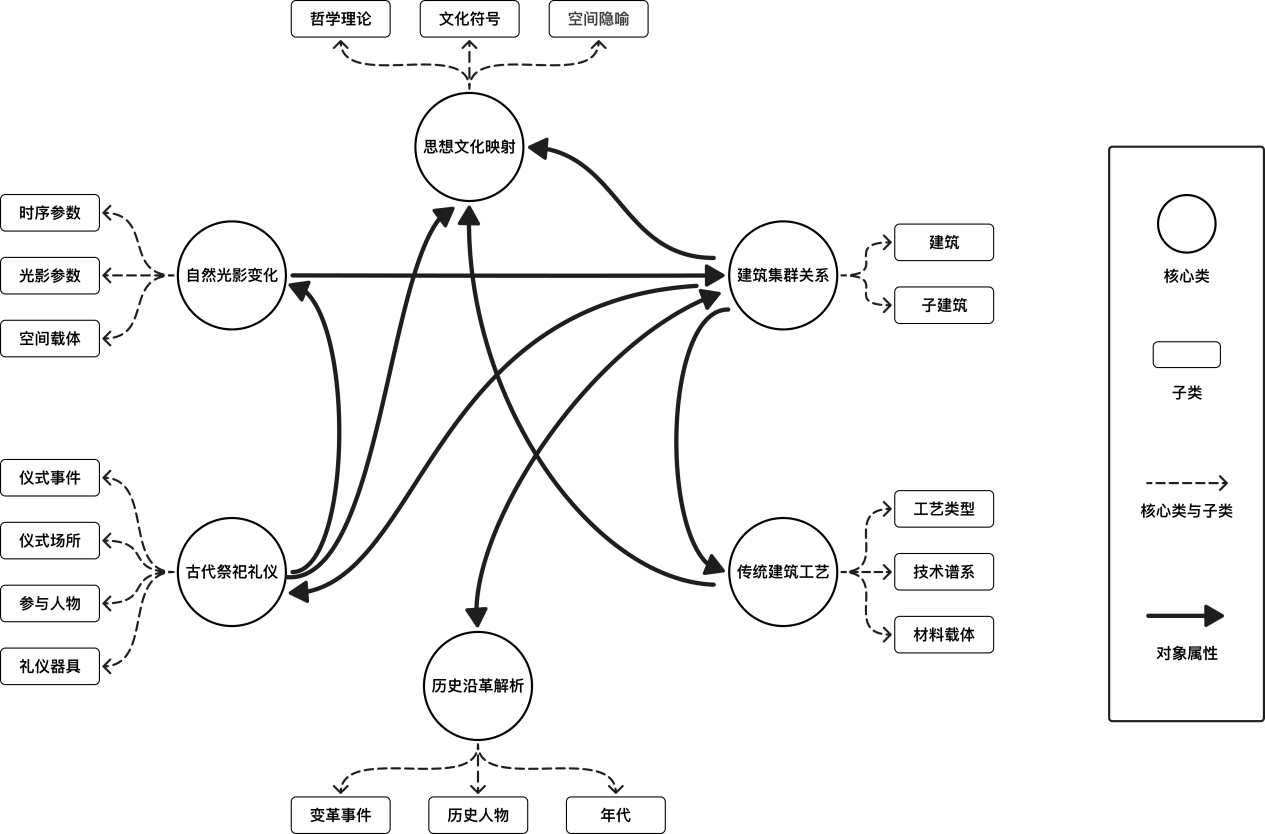

在本体中,属性的设计主要围绕本体的功能与用途展开,同时属性要表达类之间的关系,子类可继承父类的所有属性。通过核心类与子类的定义,在类层次结构的基础上,定义属性,形成概念体系结构,并将其可视化,得到北京中轴线光影本体如图所示。

自然光影变化方面:系统梳理光影时空演变规律,涵盖不同时辰、月份、节气及年份下主要建筑的光影覆盖面积变化数据,形成包含光影布局考量、皇家园林意境布景等主题的结构化数据。标注“光影强度——建筑位置”“时间——覆盖面积”等关联关系,实现光影数据、建筑实体与时空维度的关联。

建筑集群关系方面:基于《北京中轴线保护管理规划》界定的15处核心遗产要素,结合光影载体的空间作用,明确中轴线建筑层级关系与空间分布特征,构建“建筑—子建筑”层级网络,定义“包含”“相邻”等拓扑关系,解析建筑群的空间组织逻辑。

古代祭祀礼仪方面:以古建筑为出发点,标注天坛、先农坛等建筑的祭祀事件节点,关联礼器形制与仪轨文献,构建“事件—场所—人物”三元组,通过锚定仪式时空坐标与解析礼器功能语义,形成祭祀仪礼的逻辑链条。

传统建筑工艺方面:收集古建筑修缮记录,同时分析榫卯、彩画等工艺的时空传播路径;在图谱中新增“工艺”实体类别,以定义“采用”和“改良”关系记录技术迭代。

思想文化映射方面:关联中轴线空间布局与《周易》方位理论(如“南为乾,北为坤”),同时在图谱中嵌入“文化符号”实体节点,标注其象征意义,解析文化符号与建筑功能的深层关联。

历史沿革解析方面:梳理北京中轴线的历史发展过程,系统梳理元、明、清至近现代的中轴线规划变迁,标注各时期重要建筑、规划调整事件和关键历史人物。

北京中轴线光影知识图谱节点深度整合了光照角度、投影形态、光学特性等动态参数,并与建筑形制、历史叙事、民俗意象建立跨域连接,实现物理环境数据与文化语义单元的有机耦合。知识图谱的架构逻辑突破传统数据孤岛,为后续文化遗产的数字化设计提供了可交互、可推理的语义基础,使时间维度下的光影叙事、空间体验的情感传导等抽象概念转化为可计算、可延展的设计参数,最终服务于文化遗产的沉浸式阐释与创新性转译。

在Neo4j图数据库中使用Cypher进行查询和推理。以故宫为例,当以建筑构件实体“故宫”和时间相关实体为查询原点时,获取以此为核心的所有资源。通过选择性隐藏部分冗余节点,清晰呈现与故宫密切相关的关键时间实体(如“日出时分”“日落时分”“正午”“晨昏交替”“四季变化”等),点击不同时间节点后可得到距离其路径为1的全部节点,拓展了Neo4j查询的易操作性,查询到不同时间节点派生的光影效果实体(如“红墙树影”“墙面光影”“竹影”等)以及充当光影载体的其他建筑实体(如“墙面”“屋檐”)。通过语义关系(“产生于”“包含”等)可推导出“建筑载体→光影现象→时间根源→具体时段”的完整因果链,实现从宏观到微观的时间尺度映射和光影现象在特定时刻的空间定位。如“故宫”中“故宫红墙”上会出现的“红墙树影”是在“日出时分”“日落时分”“正午”等一天内多个时刻、“四季交替”等一年内多季节皆会出现的光影效果,体现了红墙树影作为故宫标志性光影的空间普遍性与象征性。

针对北京中轴线数据多样、复杂、孤岛化的特点,面向存在关系深度搜索、规范业务流程、规则和经验性预测等需求,知识图谱技术能有效提取和组织文化遗产数据,为其数字化保护提供解决方案。目前知识图谱的数据来源是文本数据,后续将继续其他非结构化数据(图片、视频等)的语义化处理,构建图文二维乃至多维的北京中轴线知识图谱。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号