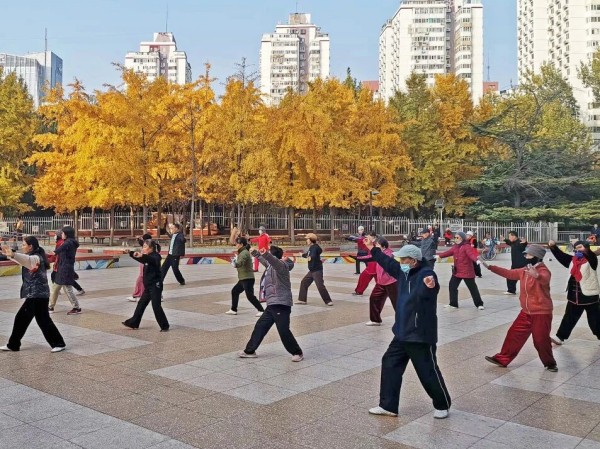

初冬清晨,朝阳区亚运村街道安慧里社区的葫芦岛公园暖意融融。跑步爱好者绕着广场匀速前行,老人们坐在长椅上闲话家常,孩童们在游乐设施上追逐嬉戏,几支健身队伍在各自区域有序活动,悠扬的音乐与欢声笑语交织成和谐的乐章。谁能想到,这个承载着周边三个社区上万居民日常休闲的“宝葫芦”,曾是邻里矛盾的“导火索”?这一切转变,源于亚运村街道主导的公园改造提升与治理创新工程。

占地4万平方米的葫芦岛公园,地处安慧里社区核心区域,被居民楼紧密环绕,是周边上万居民的主要休闲场所。然而在改造前,这个“旱岛”公园却是个名副其实的“麻烦包”。由于缺乏科学规划,广场舞、大合唱、健身操等各类活动扎堆开展,场地争夺纠纷频发。不同队伍的音乐声混杂在一起,形成刺耳的噪音,严重影响了周边居民的正常生活。“天天这么吵,谁受得了!”曾有三楼住户用竹竿敲击窗户抗议的场景,成为当时公园管理困境的真实写照。

为破解这一民生难题,亚运村街道主动担当,牵头成立专项工作组,以“共商共治”为核心理念,启动了葫芦岛公园的系统性改造提升工作。工作组首先开展全方位调研,结合居民诉求和场地实际,制定了“分区管控、科技降噪、居民自治”的三维治理方案。

科学分区成为破解场地矛盾的关键一步。亚运村街道邀请专业规划团队进行实地勘测和声学测算,用清晰的分区线和围挡将公园划分为儿童游乐区、健身器械区、广场舞活动区和安静休息区四大功能区域。同时,街道积极整合周边社区的闲置场地资源,引导部分活动队伍分流开展活动,有效缓解了公园核心区域的承载压力。“以前跳舞和打太极的总抢地方,现在各有各的区域,再也不用红脸了。”常年在公园活动的李阿姨说道。

噪音治理则借助科技手段实现精准管控。街道投入专项资金,在公园与居民楼相邻的关键位置加装了专业隔音膜棚,有效阻隔声波传播。更具创新性的是,公园内架设了多套“定向音箱”,通过声学定向技术实现音乐“精准投送”,既保证了活动队伍的使用需求,又避免了噪音扩散扰民。“改造后,音乐像长了眼睛,只在我们活动的区域响,再也不会吵到邻居了。”广场舞队队长王大姐介绍道。

居民自治机制的建立让治理效果得以长效维持。亚运村街道组织居民代表、活动队伍负责人、社区工作者等召开多轮议事协商会,共同商定并签署了《葫芦岛公园广场文明活动公约》,明确了各区域的活动时段、音量标准和行为规范。街道还引入分贝仪实时监测音量,设立“文明监督员”轮值制度,由各活动队伍队长轮流担任,同时开通意见箱、沟通微信群和带头人联席会等反馈渠道,让居民从“活动参与者”转变为“治理主体”。

如今的葫芦岛公园已彻底“改头换面”,日均接待居民千余人次,成为全龄友好的社区休闲空间。“以前推开窗全是噪音,现在能安安心心侍弄花草了。”居民张阿姨的感受道出了许多人的心声。从“矛盾焦点”到“幸福客厅”,葫芦岛公园的“蝶变”正是亚运村街道以民生需求为导向,创新基层治理模式的生动实践。

“公园改造不仅是环境的提升,更是社区凝聚力的增强。”亚运村街道相关负责人表示,下一步,街道将持续深化“共商共治共享”的治理理念,完善公园长效管理机制,推动更多民生空间实现品质升级,让居民的获得感、幸福感在细微处不断提升。

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号