人物介绍

武望婷,自2007年化学专业博士毕业进入首都博物馆后一直从事文物科技保护工作,带领团队先后承担各级课题10余项,在纺织品霉菌防治、博物馆环境微生物检测与治理、书画科技保护等领域取得了重要成果,在文保中首次引入了 “形态+DNA分子”双重鉴定技术,提出了博物馆微生物分类分级管控方案。先后发表论文30余篇,获国家发明专利授权2项,出版专著4部,省部级奖项四项,2022年评为青年北京学者。

北京市宣传思想文化高层次人才培养资助项目

《首都博物馆文物科技保护工作室》

一、项目概述

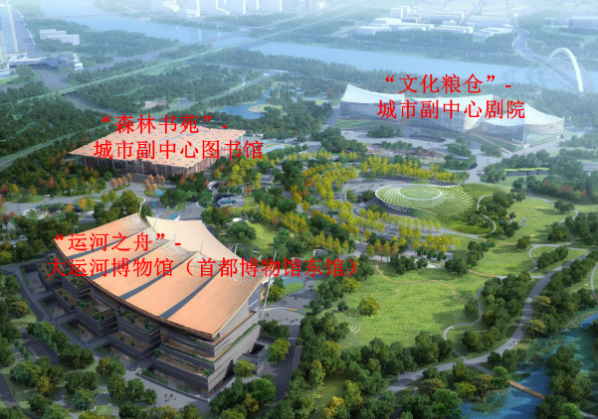

建设北京城市副中心是党中央在新的历史时期做出的重大战略决策,是千年大计、国家大事。北京大运河博物馆(首都博物馆东馆,以下简称“首博东馆”)是副中心三大文化建筑之一(粮仓状城市副中心剧院、印章状图书馆、帆船状博物馆,见图一)承担着副中心文化建设的重任。文保功能区建设具有双重使命,既是对中央“加强文物保护利用”政策的落实,也是构建“布局合理、功能完备”博物馆体系的关键环节。文保功能区建筑面积约7000平方米,占总面积的7.8%。文保功能区凸显三大特色,首先是服务范围广立足首都、联动京津冀、服务全国文保系统;其次是功能集成,整合修复、检测、科研、教学、展示五大核心功能;最后是具有前瞻性,配备国际一流设备,打造智慧文保示范平台。在东馆文保功能区建设过程中,主要从以下几个方面逐步展开研究。

(一)文保功能区的功能需求研究

文保功能区承担着让“重病文物活下去”,通过对文物检测、救治和保养延长文物寿命,再让文物活起来的使命。文物保护是一个交叉学科,涉及学科多,文物材质广泛,对场地和环境的要求极为苛刻。文保区包含三大功能模块,分别是文物传统技艺修复室、仪器检测分析室、文物科技保护实验室,其中包含公共展示区域。根据博物馆的业务需求,需在设计阶段调研并提出特殊要求,和土建装修阶段做好预埋预留相关需求如下:

文保区建设需考虑承重防振抗震抗磁、废物排放、采光、化学试剂存放、文保展示、暖通、安防、消防、电气;室内装修墙、水质等均有特殊需求,后期信息化建设预留5G数据云平台。

(二)文保功能区的建设工艺设计

首博东馆定位为首都城市副中心重要的展示窗口,文保功能区设计应站在国家级文保实验室的建设高度,具有一定的前瞻性,同时要与国际同行业文保功能区接轨,紧跟国际设计理念。文保功能区的建筑布局设计以文保业务需求为基础,需要工艺设计先行,设计由内而外,土建装修则由外而内。

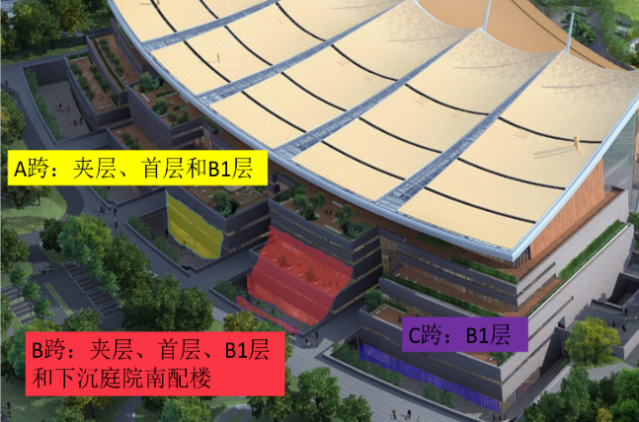

文物保护区科学选取位于建筑南侧,距地铁相对较远(直线约190m)区域。该区域分布在A、B、C三跨(见图二),分为四部分。B1层建筑面积约2500㎡, B1层距楼宇地基层近,建筑承重和防震性能好,再加上特殊抗震处理,满足高灵敏度设备的正常运行,用来放置大型仪器设备。大型文物修复室位于B1层主楼东南角,层高7.2米,无吊顶,方便大型文物搬运。首层主楼建筑面积约2700㎡,主要为有机文物修复。夹层主楼建筑面积约2300㎡,为无机质文物修复室。同时在首层和夹层分别设有两个文物保护展示空间综合修复展示室,综合修复室临走廊一侧设计成的电光雾化玻璃。观众在宽4米走廊隔着玻璃参观,避免了近距离对修复文物的影响,也减少对工作人员的干扰,借助信息化等多元手段对文物修复进行多视角展示。

(三)文保功能区设备配置的科学决策

2021年10月,国务院办公厅正式印发《“十四五”文物保护和科技创新规划》,将文物事业第一次上升至国家级专项规划层面。党的二十大报告也强调“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承”。由此可见,党和国家对文物保护工作给予高度重视,为首博东馆文保中心高质量建设提供了前所未有的时代机遇。

东馆文保区配备配置遵循的原则首先是以需求为导向,在首博本馆和东馆大型设备互补的基础上,根据工作发展规划及首博东馆文保功能区实际需求研提实验室设备配置清单;其次是引进前沿技术,高性能技术参数的实验室设备是开展高质量文物保护修复及科技研究重要保障,如高光谱成像、CT和激光烧蚀ICP等。最后利用组合设备的协同效应,如色谱-质谱联用仪配置,拉曼和红外两种光谱互相配合。在经过多次论证及优化调整后,形成了较为明确的首博东馆实验室设备配置清单。核心设备矩阵如下图:

| 类别 | 代表设备 | 功能亮点 |

| 无损检测 | 工业CT(9MeV)、高光谱扫描系统 | 透视文物内部结构 |

| 成分分析 | XRF大面积扫描仪、ICP-MS | 微量元素定量分析 |

| 微观观测 | 场发射电镜、超景深三维显微镜 | 纳米级表面形貌记录 |

| 生物保护 | 自动微生物鉴定系统、空气腐蚀仪 | 霉菌溯源与预防性保护 |

| 传统工艺 | 丝网加固机、矿物颜料研磨系统 | 非遗技艺科学化传承 |

在采购设备签订合同时提出仪器配套体系建设,首先建立仪器设备全生命周期管理系统,延长其寿命,提高使用效率;其次预留扩展接口,为未来纳入国家检测平台提供条件;最后为支持检测现场快速诊断,需要开发移动端数据采集端口。

二、文保功能区建设过程中的主要建树

(一)团队角色转化:团队成员从文物医生转变为文保功能区的建设者,团队集思广益,多次组织设计师与各文物保护岗位的工作者对接,首先满足文物科技保护修复需求,其次减少拆改,避免资金损失,节约时间和人力,也满足人文关怀,创造舒适的工作环境。

(二)首次对博物馆文保功能区工艺进行研究:合理的文保功能区建设流程可表述为“文保功能区定位、业务需求研究-文保功能区工艺设计—文保功能区工艺施工-文保功能区正常运行”。

(三)首次对文保设备配置进行全方位调研:在进行文献查阅、实地调研和函调基础上,形成稳定的首博东馆实验室设备配置清单。

(四)首次建成文物保护展示区域:是博物馆服务功能的延伸,提升参观体验,传播文物保护理念,增强文物保护意识,促进博物馆可持续发展。

三、结论与展望

首博东馆文保功能区在建设过程中得到了市委、市政府、市文物局重视和各参与单位的大力支持,最终以7000平米的建筑面积和7000万金额的文保相关仪器设备落地,这些硬件设施是推动文物保护工作迈向新高度的有力支撑。如何有效运用它们至关重要,可从以下几方面着手。

首先是人才团队建设,要引进人才、用好人才和留住人才。高端人才引进方面:一是利用好博士后流动站,招募材料学、化学、物理、微生物等多领域的博士进站并留下来。二是从高校、科研机构引进专业人才,为文物保护注入专业力量。现有人员的培训提升方面:定期开展设备操作与维护培训课程,让现有工作人员熟练掌握高精尖设备的复杂功能;加强与国内一流博物馆、高校沟通交流,学习先进技术;寻求跨国交流机会,培养国际人才。要充分利用已经建立战略合作关系的高校、科研院所的研究力量,兼具“老中青、传帮带”梯队,实现软硬件强强联合、集中发力。

其次是科研创新探索。紧跟国家重点研发计划,学习国家“十五五”规划文物保护相关指南内容,利用首都文物资源,与高校、科研院所合作开展国家层面的科研项目,利用设备对新材料性能进行测试,推动文物保护材料创新,解决传统材料的局限性。

最后是数据信息赋能。建立文物科技保护修复管理平台,搭建具有大容量存储和高效计算能力的5G数据云平台,建立文物数据库,利用数据分析和挖掘技术开展文物病害分析,预测文物保存状况,为文物保护提供科学依据,促进数据共享与交流,支持文物教育展示,推动文化传承与创新。

这座承载着千年运河文化的文保功能区,不仅是文物保护技术的集成平台,更是文明传承的创新枢纽。通过构建“检测-修复-研究-展示”完整链条,未来将持续输出文物保护的中国方案,为世界文化遗产保护贡献东方智慧。随着国家文化数字化战略深入推进,首博东馆文保功能区将努力成为传统与现代交融的文保典范,助力北京建设“博物馆之城”,书写新时代文化遗产保护的精彩篇章。

(供稿单位:北京市文物局)

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号