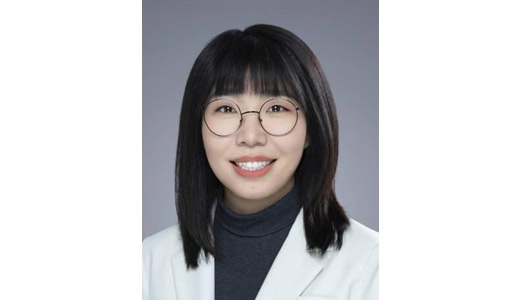

人物介绍

吴茜,北京市朝阳区职工大学艺术系副教授,箜篌非物质文化遗产代表性传承人,兼任中国民族管弦乐学会理事等职,入选北京市委宣传部“四个一批”人才,教育部“十二五”非遗传承重点课题核心成员。曾获国际和平艺术奖、北京市师德榜样等荣誉,在艺术领域斩获多项国际大奖。

深耕民族器乐教学二十余年,创新“理论+实践+传承”三维教学体系,获2项国家专利及发明、获市级教具、课题成果奖,主编4部教材(1部获市级一等奖),出版考级教材与专辑,惠及数十万学习者。开展公益教学超200场,培养120余名非遗教学骨干,指导学生获30余项各级奖项。

作为传承人,牵头抢救7类古箜篌调式,拍摄教学视频免费开放;开展“非遗古乐进地标、进校园”超50场,覆盖2万余人次;携箜篌赴20余国交流,在维也纳金色大厅等举办专场音乐会。创新“非遗器乐剧”,打造《韵魂弦梦》《帆影弦歌万千重》(获北京艺术基金资助赴百老汇巡演),《中轴之光》非遗沉浸式器乐剧项目融合非遗与中轴线文化,提供可复制传承范式。

北京市宣传思想文化高层次人才培养资助项目

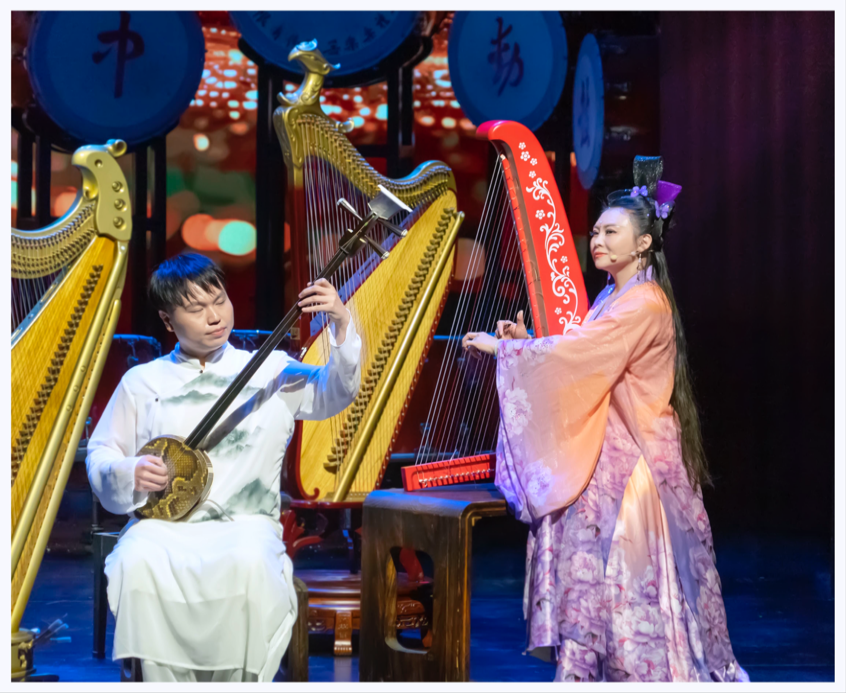

《〈中轴之光〉非遗音乐会》

2024年北京中轴线申遗关键期,如何让中轴文化从“静态遗产”转为“活态体验”,以及如何破解非遗乐器“技艺失传、认知断层”困境,成为重要课题。本项目以“助力申遗、活化非遗”为核心目的:一是复原古乐器与技法,为古代音乐史研究提供活态样本;二是融合非遗与现代艺术,打造“可听可看可参与”的沉浸式作品,拉近与大众距离;三是传递中轴精神,助力首都文化中心建设与中华文化国际传播。

一、主要内容

(一)古乐器复原与技法梳理:本项目联合专家金海鸥,耗时16个月复原12件古乐器,改良唐代轧筝弓毛材质重现失传技法,雷公鼓填补打击乐旋律化空白。梳理23种指法、7类调式,形成《中轴古乐演奏技法图谱》初稿,3D建模还原古乐演奏姿态。

(二)艺术创作与舞台呈现:升级为“四乐章+序曲+尾声”沉浸式器乐剧,以文化之旅为主线串联中轴地标。音乐融合编钟与电子音效,舞蹈结合祭祀舞与现代舞,设置“接麦穗”等互动环节,提升观众参与感。

(三)多元传播与成果转化:2024年6月首演后,开展9场实景演出、8场路演,覆盖7万余人;线上录制VR内容,联动多平台播放,抖音话题播放量超2.3亿次。成果纳入社区教育,开展体验工作坊惠及5000余名居民。

二、主要方法

(一)“文物复原+艺术再造”双轨法:依据考古文献与声学检测复原古乐器,再结合现代舞台需求创新,避免静态保护。

(二)跨领域协同合作法:组建“高校+院团+专家+媒体”团队,朝阳区职工大学统筹创意、执行联合北京电视台、北京市文联、东城区委宣传部、东城区文旅、爱莲舞蹈学校及毛梦溪、张馨荣、辛戎、何谐、付华彬、黄美娟、同瑶等艺术家多方提供艺术与技术支持,形成传播矩阵,实现“三性”统一。

(三)沉浸式体验设计法:项目突破传统音乐会形式,升级为“四乐章+序曲+尾声”结构的沉浸式器乐剧,以“寻根少女与鲁班爷、乐神素女的中轴线文化之旅”为主线,串联永定门、天坛、钟鼓楼等中轴线地标。音乐创作上,将编钟金石声与电子音效叠加,如《高山流水》演奏中融入现代电声延迟效果;舞蹈设计上,将先农坛祭祀舞蹈与现代舞融合,保留“肃揖”“执穗”等核心礼仪,加入LED视觉隐喻;互动环节中,舞者向观众传递象征丰收的麦穗,让观众成为表演的一部分。从“听视觉触”多维度构建场景,如数控灯光模拟天坛光影、设置乐器体验区,打破观演分离。

三、特色亮点

(一)古乐器“活态传承”突破:复原的12件古乐器不仅用于演出,更成为“可教学、可研究”的活态载体。其中,五弦琴、十弦琴曾随湖北编钟乐团出访德国G20峰会,此次通过器乐剧让大众近距离感受古乐魅力,填补了“高端学术交流”与“大众文化普及”之间的空白。同时,将古乐器演奏与非遗音乐深度融合,让千年乐韵与非遗技艺碰撞出新的火花。

(二)中轴文化“立体表达”创新:不同于传统展览或讲座,项目以“器乐为魂、剧情为骨、科技为翼”,将中轴线的建筑美学(如“天圆地方”)、祭祀文化(如天坛《中和韶乐》)、哲学思想(如“中正和合”)融入舞台。并创新性融合非遗舞蹈的柔美身段、非遗戏曲的经典唱腔与非遗书画的意境之美,让观众在120分钟内“行走”中轴线、“聆听”千年史、“观赏”非遗韵,实现中国建筑与多元非遗记忆的沉浸式融合呈现。

(三)“群众参与”模式创新:通过网络海选招募138名群众演员,涵盖学生、社区居民、非遗爱好者等群体,既降低了艺术参与门槛,又让作品更贴近大众审美。演出中“观众接麦穗”“共唱《中轴之歌》”等环节,实现“传统文化由大众创造、为大众共享”。群众演员的参与也为非遗元素的展示提供了更广泛的视角,让非遗文化在大众参与中得到更好地传承与传播。

四、最终产出成果

(一)艺术成果:完成1部沉浸式非遗器乐剧《中轴之光》,包含19首原创音乐(如《永定之光》《天坛社稷之光》)、9场剧场演出、9场实景演出,录制1部实景VR纪录片,形成“演出+纪录片+音乐专辑”的艺术矩阵。

(二)学术成果:编制《中轴古乐演奏技法图谱》(初稿),收录23种演奏指法、7类失传调式;发表《非遗器乐剧与中轴线文化传播的实践研究》等3篇学术论文,为非遗与舞台艺术融合提供理论参考。

(三)传播成果:形成“中央媒体+地方媒体+新媒体”传播矩阵,获中国青年报、北京日报、光明网等60余家媒体报道,百度热搜词条阅读量超1亿次,抖音话题播放量2.3亿次,在国际传播方面,通过“云听APP”向海外华人传递中轴文化,获海外华媒转载报道12次。

(四)教育成果:将项目成果转化为社区教育课程,开发《非遗乐器入门》《中轴线文化与古乐》等8门课程,开展讲座、工作坊46场,惠及大中小学生、社区居民超3万人次。

五、建言献策

(一)构建“非遗器乐+中轴线”协同保护体系

1.建立“古乐器资源库”:由市文旅局牵头,整合故宫、高校等资源,普查中轴相关古乐器,建立“实物+文献+数字”资源库并免费开放,避免资源浪费。

2.打造“中轴线非遗器乐走廊”:在中轴地标设体验站,开展“古乐快闪”等活动,让中轴线成“可听可玩”的文化体验带。

(二)创新“非遗+科技+教育”融合模式

1.推动“数字古乐”普及:开发“虚拟古乐博物馆”,发起短视频挑战赛,将“数字古乐体验”纳入中小学美育课程。

2.完善“非遗人才培养”机制:设立专项基金,支持高校与院团联合培养复合型人才,建立传承人工作室推广“师徒制”。

(供稿单位:东城区委宣传部)

京公网安备11011202003959号

京公网安备11011202003959号